올해는 디자인 경영 스튜디오(DEMA)를 시작한 지 어느덧 9년이 되는 시점이다.

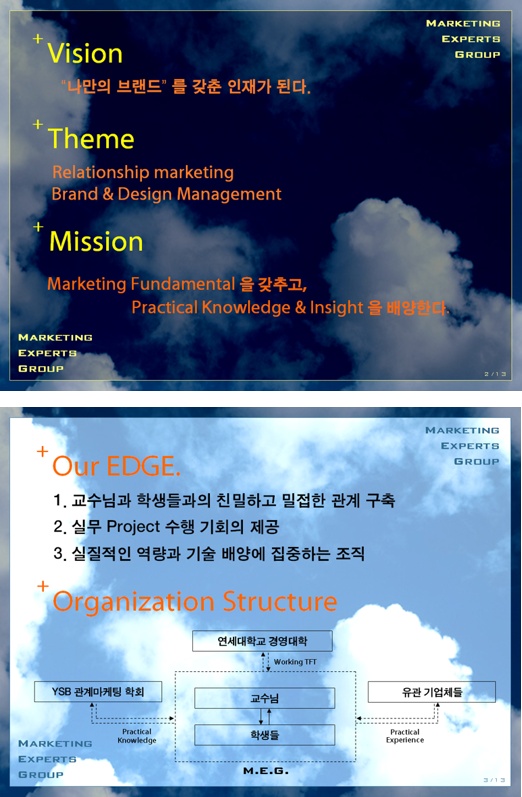

2006년 겨울, 연세대 경영학과 선배들과 함께 ‘마케팅 익스퍼츠 그룹’이라는 다소 생소한 학회를 만들었다. 학회의 전문분야는 크게 4가지였는데 ① 브랜드, ② 디자인 경영, ③ CSR, ④ 관계마케팅이었다. 처음 시작한 멤버들 중 가장 어린 멤버가 나였는데 1학기가 지나는 시점에 약 75%의 인원이 하차하면서, 자연스럽게 내가 ‘회장’으로 지목이 되었고 본의 아니게 2학기를 이끌게 되었다.

당시의 나는 열정과 신념으로 똘똘 뭉친, 조금 나쁘게 말하면 고집이 세고 패기가 넘치는, ‘무엇이든 할 수 있을 것 같은’ 23살의 경영학도 4학년이었다. 그렇게 운영 방법도, 커뮤니케이션 방식도, 그리고 어젠다를 설정하는 일 등 모든 것에 서툴렀던 나였기에, 1학기에는 10여 명이 넘었던 학회원들이 2학기가 되자 5명 남짓으로 줄어들었다. 학회적인 차원에서 봤을 때 아주 큰 위기였다.

이 위기를 타진하기 위해서 당시에 학회 형들과 골똘히 논의한 후에 들고 나온 방법은 바로 ‘피벗(Pivot)’이었다. 이미 경영대 내에는 컨설팅 분야에 YMCG, 그리고 경영 분야에 GMT가 자리 잡고 있었기 때문에, 단순하게 ‘또 하나의 경영학회’로 자리매김을 한다면 얼마 못 가 사라질 지도 모른다는 두려움이 엄습했다. 그래서 우리는 다음의 2가지 큰 축으로 피벗을 시도했다.

- 디자인 경영을 테마로 하는 학회로 나아갈 것

- 전공을 폐지하고 모든 분야의 학생들을 받아들일 것

그리고 어느덧 2015년, 디마를 거쳐 간 수많은 분들을 통해 이제는 정말 다양한 풀(Pool)의 네트워크가 형성되었다. 유럽에서 디자인 공부를 하고 계신 분, 경영을 졸업하고 ‘디자인 분야’의 업계 그리고 학계로 가신 분, 스타트업을 창업하신 분, 디자인 스튜디오를 시작하신 분, 그리고 다양한 기업 및 단체에서 활동하고 계신 분들.

현재 디마 스튜디오는 활발하게 운영되고 있다. 멤버들을 보면 이제는 ‘선/후배’라는 프레임으로 Alumni/Acting을 나누는 것이 아니라, 함께 공유하고 배우고 성장하는 ‘러닝 파트너(Learning Partner)’라는 틀로 접근해야 한다는 생각이 들 정도로 매우 진보된 사고와 고민을 하는 단체로 성장했음을 발견하게 된다.

그럼에도 불구하고 나는 여전히 ‘디자인 경영’이라는 단어를 볼 때마다 불편한 마음이 든다.

디자인 에이전시의 종말

‘디자인 경영’ 내지 ‘디자인 사고’를 가장 먼저 Selling한 곳은 실리콘 밸리다.

1990년대 후반. ‘애플’이 디자인, 브랜드, 기업 운영, 컴퓨터 산업, 모바일 산업의 역사를 매해 갈아치우기 시작하던 때였다. IDEO를 위시한 디자인 에이전시들은 ‘애플처럼 되고 싶었던’ 수많은 클라이언트 회사들에게 혁신을 위한 수단으로 디자인 경영을 팔기 시작했다. “Where is my next iPod?”라는 질문에 에이전시들은 ‘이제 경영가도 디자이너처럼 생각해야 함’을 설파했고, 이 ‘디자이너스러운 CEO’는 성공 사례를 남기기도 했다.

그중 가장 널리 알려진 사례는 바로 소비재 브랜드의 산실인 P&G의 CEO A. G. Lafely였고, 그가 재임했던 2000~2009년 동안 그는 ‘Connect & Develop’이라는 Open Innovation 모델을 통해서 P&G의 성장을 견인시켰다. 2008년도에 그가 쓴 책이 하버드 비즈니스 리뷰의 필독서로 자리매김할 정도로 당시는 ‘혁신’을 위한 방법론이 활개를 쳤었다.

그러나 2015년이 되자 상황은 변하기 시작했다. 2000년대를 주름잡았던 디자인 에이전시들이 ‘몰락’을 하고 있다는 분석이 나왔기 때문이다.

이 기사에 대해서 Pxd 이재용 대표의 글을 인용 (및 수정) 하면:

1990년대: 디지털 에이전시의 등장

→ 1990년대 후반: 혁신 컨설팅

→ 2000년대 후반: 벤처 디자인

→ 최근: 회사가 다 차지대기업들은 UX가 그들의 핵심 경쟁력이며, 외부에 맡겨서 될 일이 아니라는 걸 깨달았고, 디자이너들은 좀 더 제품에 깊숙이 관여해야만 혁신할 수 있다는 걸 깨달았다. 미국 기업만 그런 것이 아니라, 세계 기업들이 다 그런데, 특히 IBM은 엄청난 수의 디자이너를 뽑고 있다. (소문에 따르면, 한 주에 50명을 채용한 적도 있고, CMU Interaction Design 전공 대학원생 전원에게 잡 오퍼를 주었다는 소문도 있다.)

특히 디자인 업계에서 일어나는 일들을 생생하게 정리를 해놨는데, 작년 한해에만 일어난 일들을 보자면:

- John Maeda가 VC 클라이너 퍼킨스(KPCB)의 ‘파트너’로 조인

- Wolff Olins의 Todd Simmons가 IBM의 브랜드 담당자로 이직

- UX의 선구자로 여겨지는 Adaptive Path가 Capital One에 인수

- Smart Design이 샌프란시스코 오피스 철수

- 디자이너 Yves Behar로 유명한 Fuseproject가 중국계에 매각

그 외에 훨씬 많은 인수 합병 건은 Pxd 이재용 대표의 글 참조하길 바란다.

한 마디로, 기업들이 디자인의 중요성을 알게 되자, 디자인 에이전시들을 대거 사들이면서 디자인을 핵심 경쟁력으로 키우기 시작했다는 것이다. 이는 곧 ‘디자인 에이전시’들의 일감(혹은 마진)이 떨어졌음을 의미한다.

생각해보면 디자인의 중요성을 설파했던 이들이 다름 아닌 에이전시들인데, 역설적으로 그 중요성을 인지한 대기업들이 에이전시와 경쟁을 하기 시작하자 자본과 인력 면에서 경쟁을 할 수 없는 에이전시들이 도태되고 있는 셈이다.

물론, 일각에서는 이 기사를 반박하기도 한다.

아직도 디자인 에이전시 모델은 건재하다

시애틀의 디자인 에이전시인 Artefact에서 올린 내용이다:

다시 Pxd의 이재용 대표가 정리해서 올린 글을 인용(및 수정)하자면:

- 단순히 인수를 통해서 디자인을 하는 건 힘들다. 기존 산업에서 디자인을 도입하는 것도 어렵고, 계열사 팀도 좋은 인력 풀을 채용하기는 여전히 어렵다.

- 디자인 에이전시는 여러 요소의 조합이다. 단순히 몇몇 사람으로 대표될 수 없다.

- 디자인 에이전시의 역할은 변화될 수 있다. 디자인 에이전시는 지속해서 자신의 역할을 확장해 나갈 것이다. 따라서 ‘디자인 에이전시가 몰락한다’라는 류의 글은 특정 지역(샌프란시스코), 특정 기술에 국한하여 발생한 문제를 너무 확대해석한 것이다.

다시 말하자면, 디자인 에이전시 모델은 그 태생적 한계로 인해서 ‘퇴화’할 것이라는 주장이 있는 반면에 다시 한 번 ‘진화’할 것이라는 주장이 첨예하게 대립하고 있는 것이다.

이러한 일련의 사건들은 특히 MBA 1학년 1학기를 지난 2014년 12월에 마치고, 이제 막 여름 인턴(Summer Intern)을 ‘디자인 에이전시’에서 얻으려고 하는 내게 너무 크게 다가오고 있다. 다름 아닌 이 디자인 에이전시들을 보면서 9년 전 스튜디오의 방향을 선회했기 때문이다.

디자인 경영의 종언

그렇다면 여기에서 ‘디자인 경영’과 ‘디자인 사고’라는, 디자인 에이전시들과 스탠퍼드 디 스쿨(Stanford d. school)에서—이곳도 결국은 디자인 에이전시 IDEO로부터 파생— 그토록 Selling했던 용어들을 살펴보자.

이 둘의 특징은 ‘추상적이다’라는 것이다. 사실, 2006년 한창 디자인 경영이 ‘핫’했을 때조차도 디자인 경영은 추상적인 개념에 가까웠다. 예를 들어서 ‘디자인 경영을 하자’라고 말을 한다거나, 심지어 ‘디자인 사고를 도입하자’라고 했을 때, 이를 받아들이는 사람들은 모두 이를 다르게 해석했다.

물론 ‘디자인 경영’을 구체화하려는 시도가 없었던 건 아니다. 사실 이 시도들이 참 흥미롭다:

- 유럽: 2009년도에 이탈리아에서는 ‘디자이너 중심의 디자인,’ 즉 협업에 의한 모델과는 정반대의 모델인 ‘개인의 감성(문화/페르소나)’을 위시한 모델을 주장했는데 이 부분에 대해서도 PXD의 블로그를 참고하기 바란다. 유럽의 모델은 ‘기술(Technology)’을 기반으로 하는 미국식 혁신과는 달리, 의미/감성/맥락을 기반으로 혁신을 추구한다. (이 부분에 대해서는 추후 상세하게 다룰 예정)

-

미국: 같은 해인 2009년도에 실리콘밸리의 IDEO에서는 ‘사용자 중심의 디자인’, 즉 모든 디자인의 시작과 끝에 소비자를 두는 프로세스를 툴킷으로 만들어낸다. 미국의 모델은 결국 소프트웨어 그리고 하드웨어의 혁신이다. 발전하는 기술과 기기들 그리고 이를 사용자에게 맞는 서비스로 만들어 내는 과정에서 나오는 혁신을 추구한다. (이 부분에 대해서도 추후 상세하게 다룰 예정)

디마 스튜디오에서 지난 5년간 차용했던 건 위의 ‘2번 IDEO 모델’ 이었는데, 이 모델의 한계는 다름 아닌 툴킷의 타겟 사용자가 개발 도상국의 커뮤니티로 설정되어 있다는 점이다. IDEO는 NGO 및 비영리 단체들을 대상으로 지역의 문제를 해결하기 위한 툴킷을 배포 한 것이기에, 이를 개선시키고 적용시키는 데에도 어느 정도 한계가 있다.

이렇듯 위의 시도가 있었던 2009년이 지나가고, 2011년도에 이르자 놀랄만한 일이 벌어진다. 비즈니스 위크의 저명한 편집자인 Bruce Nussbaum이 ‘디자인 경영의 종언’을 선언했기 때문이다. 불과 5년 전인 2006년에 ‘디자인 경영의 시대가 온다’고 선언했던 그가 백기를 든 것이다:

월 스트리트에서 ‘디자인 경영(사고)’의 중요성을 설파하고 다녔던 그였기에 그가 ‘디자인 사고’라는 키워드를 내리고 ‘창의성(Creativity)’이라는 키워드를 다시 들었다는 건 이제 논점이 ‘디자인’이라는 범위에서 벗어나서, 보다 더 본질적이고 보편적인 ‘창의성’으로 넘어갔음을 보여주는 사건이다.

스탠퍼드 디 스쿨을 세웠던 David Kelley도 2013년에 책을 출간하면서 ‘혁신(Innovation)’이라는 단어 대신에 ‘창의적(Creative)’이라는 단어에 집중하면서, 디자인 에이전시의 세계에서도 ‘디자인 경영’이라는 프레임 워크가 ‘창의성’이라는 프레임으로 한층 더 깊어줬음을 보여줬다.

그리고 이러한 맥락에서 바로 2014년이 되자, ‘디자인 에이전시가 몰락’한다는 분석이 나왔던 것이다.

그렇다면, 이제 디자인 경영은 어디로?

디자인 에이전시는 과연 몰락한 것일까? 그리고 이렇게 ‘어정쩡’한 상태로 디자인 경영의 시대는 끝난 것일까?

오히려 나는 디자인 에이전시가 몰락한 것이 아니라 새로운 국면에 들어섰으며, 디자인 경영은 충분히 큰 변화를 만들어 냈다고 생각한다. 그리고 이제는 ‘디자인 사고’, ‘디자인 경영’ 내지 ‘혁신’이라는 단어들 대신에 ‘창의성’이라는 보다 더 본질적이고 핵심적인 가치에 길을 내어 준 것이라고 생각한다.

이를 정리하자면:

- 디자인은 이제 ‘쿨’한 것을 넘어서 ‘당연한 것’이 되어 버렸다.

오늘날 ‘디자인 인력’으로만 본다면 IBM이 미국 최대 디자인 회사인 셈이며, 영국에서는 Barclays가, 싱가포르에서는 Singtel이 점차 ‘디자인화’되어가고 있다. 나는 이를 디자인 에이전시 내지 디자인 경영의 ‘몰락’으로 바라볼 것이 아니라, 모든 기업들의 ‘디자인 화’, 즉 디자인 경영이 실현되었다고 보는 것이 바람직하다고 생각한다. 디자인 경영은 —이게 어떻게 정의되든 간에— 우리가 생각하지 못했을 던 ‘방식’으로 실현이 되고 있는 건 아닐까? -

디자인 에이전시의 모델은 수명이 다한 게 아니라, 새로운 전환점을 맞이한 것이라 보는 게 옳다.

전통 컨설팅 업계를 살펴본다면, 2000년대 후반에 들어서 업체 간 M&A가 활발해 지고 MBB(McKinsey, Bain, BCG)를 제외한 업계가 위축되자 ‘컨설팅 업이 죽었다’라는 회의론이 불거져 나왔고, ‘인하우스’ 모델이 ‘아웃소싱’ 모델에 비해 우월하다는 분석도 나왔다. 하지만 결국 MBB는 여전히 살아남았고, 디자인 에이전시의 MBB라고 할 수 있는 IDEO와 Frog도 여전히 건재하다. -

무엇보다 애플은 아직도 디자인을 통해서 세계 1위 기업을 유지하고 있다.

디자인을 전면적으로 부상시킨 애플은 지난 10~15년 동안 모바일(Mobile) 기기를 통해서 (iPod → iPhone → iPad) 지금까지 ‘디자인’에 대한 모든 담론의 종착점이 되었다. 2015년에 애플은 Apple Watch를 출시하며 사실상 The Next Big Thing으로 웨어러블(Wearable) 시장을 겨냥하고 있다. 웨어러블 시장을 판가름할 척도가 ‘무엇’일지가 앞으로 관건이 될 터인데, 나는 역시 ‘디자인’이 가장 중요한 척도가 될 것이라 예측한다.

즉, ‘디자인 경영’이라는 모호한 개념이 십여 년의 과정을 지나서 그 유용성을 검증받았고, 더 이상 디자인 경영이라는 키워드에서 ‘얻어갈 것’이 없어진 것 때가 온 것 같다. 다시 말해서 이제 이 용어에서 ‘탈피를 해도 괜찮지 않을까?’하는 생각이 든다.

이미 디자인 경영을 할 만한 기업들은 다 자기 나름의 방식으로 이를 체화했다. 단, ‘디자인 경영’이라는 용어는 쏙 빼놓은 채.

다시, 디자인, 그리고

2007년도에 스티브 잡스는 Apple Computer, Inc. 에서 ‘Computer’를 지웠다. 어찌 보면 당연한 선택이다. PC 시대를 열었던 그가 결국은 포스트 PC 시대 또한 열었기 때문이다.

마찬가지로 오늘날 우리는 ‘포스트—디자인경영’ 시대를 맞이한 것 같다. 지난 10여 년간 대부분의 (훌륭한) 기업들은 다양한 형태와 방법으로 ‘디자인 경영’을 수용했다. 그리고 오늘날 디자인을 접목시켜서 성공을 한 사례들은 이미 ‘디자인 경영’에서 주창했던 개념들과 프로세스들을 뛰어넘었다. 모바일 기기와 인터넷을 만나 UI/UX로 대변되는 ‘디자인’과, 자본주의의 한계와 사회적 문제를 해결하기 위해 소셜 이노베이션으로 진화한 ‘디자인’ 모두 다 포스트 디자인 경영의 산물이다.

물론 그렇다고 해서 이제는 ‘창의성의 시대가 왔다’ 내지 ‘창의적 힘을 발산하자’ 등의 또 다른 슬로건을 만들고 싶지 않다. 이미 그러한 ‘용어’ 혹은 ‘키워드’에 꽂혀서 열심히 달려왔던 경험이 있기 때문이다.

오히려 이제는 그러한 마케팅 용어와 핫한 키워드를 따라가는 것이 아니라, ‘나만의 아이덴티티’에 부합하는 ‘콘텐츠’와 ‘브랜드’를 만들어 나가야 겠다는 생각이 든다. 그렇기에 이제는 늘상 읽던 비즈니스 혁신 서적에서 벗어나, 과학, 역사, 종교, 인문학, 그리고 철학 서적을 다시 읽기 시작했다.

패기 어린 23살은 이미 지나가고 없지만 보다, (아주 조금은) 성장한 31살이 되고 보니 아직도 가야 할 길이 참 멀다는 걸 깨닫는다. 앞으로 또 9년 후의 디마 스튜디오는 그리고 나는 어떤 모습이 될까.

2024년. 다시 한 번 지난 9년을 되돌아볼 수 있는 그날을 기대한다.

원문: arise&shine