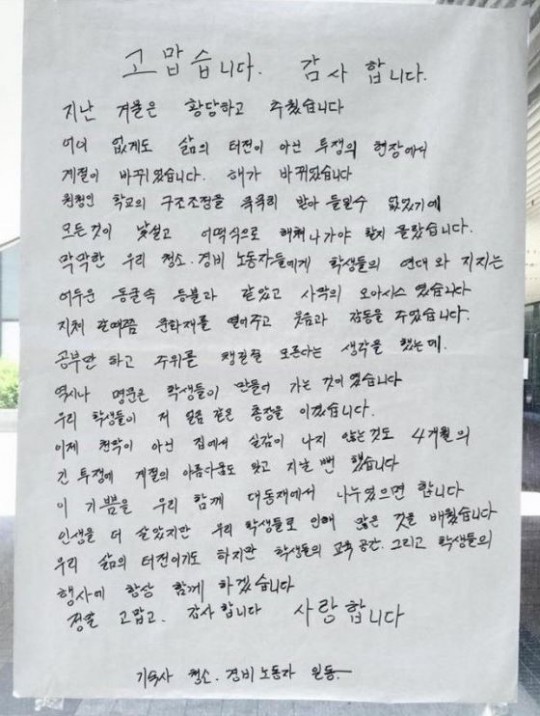

감동적인 대자보 사진이 화제다. 연세대의 ‘기숙사 청소·경비 노동자 일동’ 명의로 쓴 ‘고맙습니다. 감사합니다’라는 제목의 대자보다. 비뚤지만 정성 들여 쓴 글씨가 빼곡히 들어차 있었다.

이야기는 역설적이게도 해고 통보로부터 시작됐다. 지난해 말 학교 쪽은 청소용역업체 선정 과정에서 예산을 줄였다. 선정된 용역업체는 72명의 청소·경비 노동자 가운데 23명을 해고하기로 했다. 결국 파업에 돌입했고, 학생들과 동문들이 나서면서 학교 쪽이 고용 유지 쪽으로 방향을 틀었다.

청소노동자 월급은 120만 원이다. 스물셋을 줄이면 한달에 2,760만 원. 이런저런 경비를 치면 3,000만 원 안팎이 될 것이다. 최저가 입찰을 도입하고 일자리를 줄임으로써 연간 3억6천만 원가량 예산을 절감할 수 있다는 계산이 나온다. 연세대학교의 1년 예산은 1조 원 안팎이다. 예산의 0.036%를 절감하기 위해 23명을 해고하려 했던 셈이다

큰 부담은 아니지만 결과적으로 부담은 함께 나눠 지게 된다. 이 학교의 전임 교직원은 3,000명 남짓이다. 이들이 한달에 1인당 1만원씩 더 부담해야 한다. 학생은 3만8000명이다. 이들이 월 1,000원씩 더 내야 할 수도 있다. 다른 사업 예산을 조금씩 줄이거나 기부금이 더 늘어나지 않는다면 말이다

‘막다른 일자리’(dead-end job)라는 개념이 있다. ‘더 이상 갈 곳이 없는 일자리’라는 뜻이다. 처우가 너무 낮아 더 낮아질 수 없다는 의미이기도 하고, 여기서 하는 일을 통해 성장해 도약할 곳이 없다는 의미이기도 하다. 청소나 경비 일자리도 ‘막다른 일자리’다.

연세대에서 벌어진 일은 한국 사회가 ‘막다른 일자리’를 만들어내는 과정을 적나라하게 보여준다. 문제가 생기면 가장 약하고 목소리가 작은 사람들부터 막다른 곳으로 밀어낸다. 1997년 구제금융 이전 한때 청소노동자가 교직원으로 대접받으며 고임금을 받을 때도 있었다. 사정이 어려워지자 이들을 먼저 덜어낸 셈이다. 그들의 생산성이나 기여도는 토론조차 하지 않고 일단 밀어낸다. 공평성은 온데간데없고, 오로지 힘이 기준이다. 사람들을 자꾸만 생산성이나 기여도보다는 힘과 목소리를 갖는 데 관심을 기울이게 만든다.

한편으로 이번 일은 이 문제를 해결하는 답을 보여주기도 한다. 정당하게 발생하는 비용이 있다면, 그것을 드러내고 어떻게든 함께 부담하는 게 정답이다. 리더라면 구성원들이 무작정 비용절감을 좋아하고 추가 부담을 피할 것이라는 선입견은 피하는 게 좋다. 충분한 정보가 제공되고 자유롭게 공론화된 주제에 대해서라면, 많은 경우 시민들은 사회적으로 책임 있는 결정을 지지한다.

고용을 안정시키고 임금을 조금이라도 정상화하는 일은 막다른 일자리 문제 해결의 시작일 뿐이다. 궁극적으로는 자존감을 갖고 일할 수 있는 일자리로 만들어 가야 한다. 사다리를 타고 막다른 골목을 둘러싼 담장을 넘어설 수 있게 만들어줘야 한다.

함께일하는세상 등 사회적기업들은 청소노동자를 ‘위생환경관리사’라는 전문직으로 격상시키려 노력하며 그 길을 가고 있다. 협동조합 방식으로 청소노동자가 기업의 주인이 되도록 만들려는 시도도 있다. 서울메트로처럼 자회사를 세워 정규직 직원으로 채용하며 한 식구로 품은 사례도 있다. 좋은 도구를 제공하고 관리자로의 승진 기회를 제공해 자존감을 키웠던 미국 서비스마스터의 사례도 있다. 모두 막다른 골목을 넘어서도록 돕는 시도들이다.

분명한 것은, 종일 일하고 120만 원 월급과 고용불안에 시달리는 이웃을 버려두고 가는 나라는, 평균소득이 아무리 높아져도 선진국이 아니라는 사실이다. ‘감사합니다’ 대자보에는 “명문은 학생들이 만들어 가는 것”이라는 문구가 있었다. 선진국은 누가 만들어 가는 것일까.