좀비는 특히 현대인의 공포를 건드리는 존재다. 드라큘라나 소복 입은 귀신과 달리 말이 통하지가 않는다. 구체적인 이유나 원한 때문에 사람을 죽이는 것도 아니다. 그저 잘못 걸리면 변명이나 애원의 기회조차 얻지 못한 채 살해당할 뿐이다. 옛날보다 거대해지고 복잡해진 사회가 개개인을 지탱해주곤 있지만, 어느 날 이유 없이 돌변해 나를 깔아뭉갤지도 모른다는 공포감과도 비슷하다.

물론 말이 통하지 않는 존재로는 우리의 어린 시절을 장식해줬던 강시도 있긴 하다. 그러나 사실 강시는 도사가 나타나 부적 좀 붙여주고 앞에서 숨 좀 멈추면 정줄 놓고 헤매는 저급한 몬스터다.

게다가 좀비는 바이러스를(보편적인 설정에 따르면 그렇다) 매개로 순식간에 광범위한 지역을 초토화시킨다는 면에서 다르다. 뭐든지 글로벌하고 대규모인, 아주 현대식의 괴물인 셈이다. 여기에 의식을 잃을 때까지 자신의 신체가 쥐어 뜯기는 장면을 목도해야만 하는 극히 야만적인 상황은 현대에선 거의 벌어지지 않는 일인 탓에 더 무섭다.

…뭐, 그건 니 망상이라고? 그럼 죄송합니다. 다행히 이게 주제인 건 아니다.

그럼 이제 본론으로 들어가서 좀비 콘텐츠를 추천해 보도록 하자. 28 시리즈나 레지던트 이블, 새벽의 저주 같은 초심자용은 뺀 중급편이다. 그럼 다음에 고급편도 있느냐고 하면 그렇지는 않다. 그건 언제나 내가 마음 깊이 존경하고 있지만 별로 친해지고 싶지는 않은 덕후 무리 중의 누군가 하지 않을까 싶다.

우선 독일산 좀비 영화인 ‘람보크-베를린 언데드’는 상당히 정겨운 영화다. 헐리우드산 좀비 영화와 크게 다르지 않아 정겨운 것도 있지만, 무엇보다도 주인공이 심지어 머리까지 벗겨지려고 하는 정겨운 외모다(외모 정겨우신 분께는 죄송합니다). 여자친구와의 재결합을 모색하지만 그닥 자신은 없는 주인공. 설상가상으로 좀비로 가득찬 아파트에 갇히면서 곤경에 처하게 된다.

특이한 설정이나 반전 따위는 없다(아주 일시적인 좀비 퇴치법이 등장하는 게 조금 색다르긴 하지만, 영화를 볼 이들을 위해 적지 않겠다). 곧 대머리가 될 것 같은 평범한 주인공이 허둥지둥하는 모습은 다른 좀비 영화에 비해 조금 어설프기도 하다. 하지만 아내를 보살피던 이웃집 남자의 선택이나 주인공의 결말은 생의 마지막 순간을 고민하게 만든다. 누구든 죽음의 순간 ‘무엇을 할 것인가’보다는 ‘누구와 함께 할 것인가’가 중요하다고는 생각한다. 그럼 그렇게 생각하는 사람의 죽음은 당연히 평안할 것인가. 영화 속 두 남자의 결말은 단호하고도 평안해 여운을 남긴다.

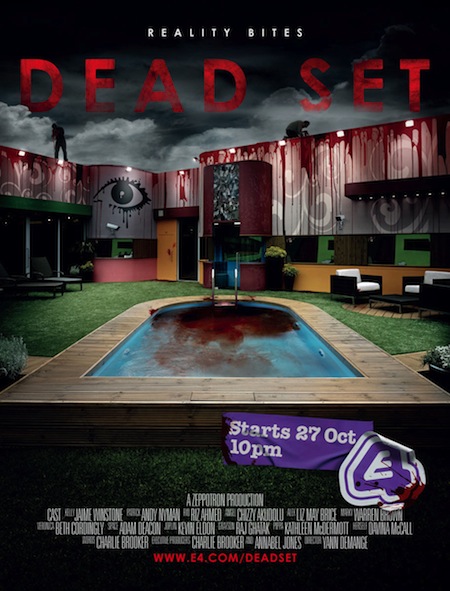

영국의 5부작 드라마, ‘데드셋’은 이전까지 고상하게 들렸던 영국 영어가 얼마나 억세게 들릴 수 있는지 보여준다. 영화도 아닌 TV 드라마 주제에 피 튀기는 정도는 어지간한 영화 뺨친다. 좀비가 물에 빠지면 정신줄을 놓는다는 설정, 그리고 리얼리티 쇼 스튜디오를 중심으로 이기적인 인간 군상의 모습이 그려진다는 점이 독특한 편이다. 생존자들의 사투 장면에 비해 결말은 조금 싱겁지만, 보는 내내 긴장감은 상당하다.

추천할 만한 영국산이 한 편 더 있다. 영화 ‘Cockneys vs Zombies’는 말 그대로 영국 동부 애들(Cockneys)이 좀비와 맞닥뜨린다는 줄거리다. 지역색 짙은 Cockney(한글로 적으면 컥니, 칵니 같은 쓰기도 읽기도 불편한 표기다)라는 단어가 제목에 쓰였는데, 정말 대놓고 영국산임을 표방하는 영화다. 예를 들어 요양원의 노인들을 구하기 위해 주인공들이 런던의 상징인 2층버스를 구해 오는 식이다.

드라마는 엉성하지만, 유머 감각과 자잘한 양념 덕분에 ‘코믹한 좀비 영화’ 중에선 훌륭한 편이다. 또라이 기질 다분한 흑형이 애기를 걷어차는 장면, 노인과 좀비의 긴박한 추격씬(과 이 장면에 삽입된 음악까지), 독설가에 전투력 최강인 할아버지 캐릭터 등이 영화를 살려준다. 물론 그냥 좀비 영화도 아니고 코믹한 좀비 영화인 만큼 현실적인 뭔가를 기대하진 말자.

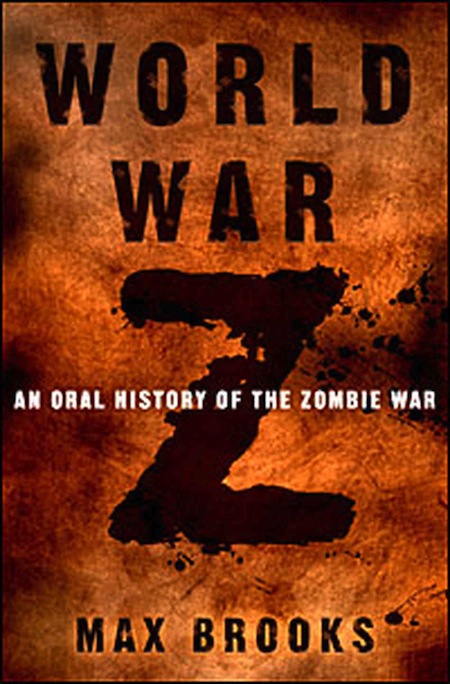

좀비 소설로 영화화를 앞두고 있는(2013년 개봉 예정-브래드 피트 주연) ‘세계대전Z’는 깨알 같은 설정을 찾아보는 재미가 있다. 예를 들어 이 소설 속에서 좀비는 데드셋과는 반대로 물 속에서도 멀쩡히 움직일 수 있기 때문에 심해를 건너 다른 대륙으로 이동하기도 한다. 또 극지방에서는 추울 때 얼어있다가 날이 풀리면 녹아서 다시 본업에 전념하기도 한다.

이런 설정이 한 두 가지가 아닌데, 이는 논픽션을 ‘가장’한 소설이기 때문이다. 작가 맥스 브룩스는 각종 조사와 인터뷰를 들이대며 만일 실제로 좀비가 나타난다면 세계는 어떻게 되는 걸까, 하는 상상을 최대한 현실적으로 충족시켜 준다. 예를 들어 이 소설에서 일본의 생존자 대부분은 집 안에 틀어박혀 있었던 오타쿠다. 작가는 북한 주민들이 전쟁에 대비한 지하시설로 사라진 것으로 추정하기도 한다. 각국 정부나 군대의 움직임도 놓치지 않는다. 사실 별별 내용까지 시침 뚝 떼고 끼워넣어 잠시 웃길 때도 있다.

물론 영화 버전이 세계대전Z의 깨알 같은 내용에 초점을 맞추기보단 ‘좀비 스펙터클’에 집중할 가능성이 높긴 하지만, 오랜만의 대작 좀비영화로 상당한 기대가 된다. 참고로 맥스 브룩스는 ‘세계대전Z 외전’과 정말 좀비가 창궐했을 때 살아남는 방법까지 담은 ‘좀비 서바이벌 가이드’까지 편찬하는 기염을 토한 바 있다. 좀비 애호가라면 이 두 권도 읽어볼 만하다.

이밖에 추천작으로는 주연인 우디 해럴슨ㆍ제시 아이젠버그만으로도 믿음직한 좀비영화 겸 하이틴 성장영화 ‘좀비랜드’, 좀비의 비중은 정말 1% 정도밖에 안 되지만 2012년 최고의 공포(..라고 하긴 뭣한)영화 ‘캐빈 인 더 우즈’ 등이 있다. ‘28일 후’에 이은 ‘28주 후’도 많이들 봤겠지만 제레미 레너와 로즈 번 같은 훈훈한 배우들이 등장한다는 점, 피 튀기는 정도와 스토리와 연출과 분위기 모두 하나같이 내 취향이라는 점에서 언제나 추천하고 싶어지는 영화다.

바람을 피우고 났더니 남편이 더 좋아지더라(??!)는 논리와 유사하게도, 좀비로 가득한 세상을 대리 체험하고 나면 시끌벅적한 세상도 조금 더 고마워진다.