얼마 전에 왜 45세 정년이 될 수 밖에 없는가 (기술기업의 관점에서)라는 글이 널리 회자되었다.

부인하기 어려운 사실 중 하나는 한국은 원천기술, 기반기술이 취약하고 응용기술만 발달했다는 것이다. 특히 공학 쪽에서는 상당히 많은 부분의 기술이 미국와 일본의 발달된 인프라에 의존하고 있다. 반도체를 예로 들자면, 생산에 관련한 다수의 장치는 일본과 미국의 전문업체에 의존하고 있고, 설계에 관련한 툴들도 모두 미국 기술에 의존하고 있다. 반도체 시장의 규모의 경제 때문에 이런 식으로 분업이 이루어지는 것은 세계적인 트렌드이지만, 한국이 그 중에서 어떤 부분에서 중심 역할을 담당하고 있지 못하다는 것은, 반도체 업계에서 가진 위치에 비해 초라하다.

이 글의 필자는 한국이 원천기술을 가지고 있지 못하고 응용에만 집중하고 있기 때문에, 기술의 난이도가 낮아지고 숙련 개발자가 큰 효용(차별화)을 가지지 못 하기 때문에 나이가 들수록 조직 관리자가 되었다가 밀려나면 치킨집으로 가게 된다고 말한다. 그렇기 때문에 이를 해결하기 위해서는 기술 주도권을 가져야 한다는 주장이다.

여기에 전문가가 되지 못하면 어떻게 되는가?라는 반론이 나왔다.

비단 기술기업뿐 아니라 일반 사무직에서도 마찬가지로 깊이 없는 단순 기능으로는 45세 이상 생존하기가 어렵다는 얘기를 들려주고 싶다.

나도 이 의견에 동의하는 쪽이다. 일반 대기업의 경우에도 마찬가지로 (가상의 한 회사를 가정하고) 매년 신입으로 2,000명을 뽑았다고 해도, 10년 뒤, 20년 뒤 잔류해 과장, 차장, 부장으로 진급한 동기의 수는 1/10, 1/100 정도가 되지 않을까.

IMF, ‘정년’의 개념을 바꾸어 버리다

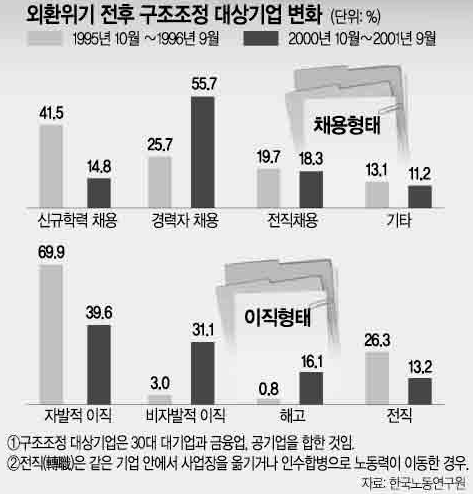

그런데 사실 이게 원래 이런 것은 아니었다. IMF 이전 한국은 일본과 마찬가지로 ‘종신 고용’의 개념을 가지고 있었고, 일단 대기업이든 중기업이든 들어가면 (잘 버티기도 해야 하지만) 정년(당시는 60세)까지 일하는 것이 어느 정도 보장되는 분위기였다. 이랬던 것이, IMF 위기로 방만했던 기존 기업에게 구조 조정을 강요하게 됐고, 당시 40대 이상의 직원들에게 ‘조기 퇴직’ ‘정리 해고’ ‘구조 조정’ ‘희망 퇴직’ 등의 단어로 얼마의 위로금을 가지고 회사 밖으로 내치는 상황이 된다.

물론 덕분에 이 퇴직자들이 창업 열기를 만들었고, 노래방, PC방, 동네 피자 체인, 치킨집 체인 등을 활황하게 만들었는데, 이 당시 만들어졌던 PC방 창업 열풍이 스타크래프트 유행, 리니지 유행의 토대가 되어 현재의 IT 산업의 토대가 되기도 했다.

하지만 이 ‘구조 조정’의 이면에는 1) 전혀 준비되지 않은 창업과 2) 기업 최고위층은 면제라는 것이 있었으며, 2)의 문제는 기업의 자체 생존 능력이 여전히 후지고 전혀 개선되지 않았다는 것, 1)의 문제는 여전히 국가 정책으로 남아 실업률을 가리는 한 방편으로 계속 연결되고 있다.

다시 원류로 돌아와서, 결국 ’45세 정년’이라는 개념은 두 가지로 볼 수 있다고 생각한다.

- IMF가 45세 이후 직능자는 무가치하다는 분위기를 만들었음

- 특히 IT는 40세 이후의 개발자를 구경해본 적이 거의 없음.

1에 대한 설명은 앞의 연장선이라고 볼 수 있을 것이고, 2에 대해서는 설명이 필요하다.

한국에서 IT 개발이 하나의 산업이 되기 시작한 것은 IMF 이후라고 생각한다. 1990년대 중반에 허진호 대표 등 카이스트-서울대를 주축으로 하는 창업자들이 씨를 뿌렸고, 1997~8년의 붐을 타고 IT 버블이 형성되기 시작해 ‘산업’으로 형성되었다. 게임도 이 중의 일부였고.

즉, 1990년대 중반에 20대 후반~30대 초반의 인물들이 한국 IT 산업이라는 걸 만들었고, 그 이전에 코볼(COBOL)이나 포트란(FORTRAN)으로 개발을 하던 개발자들은 사실상 지금 개발자라는 부류들과는 좀 다른 상황이었다. 따라서 이 버블을 타고 개발을 시작한 70년대 생들, 지금의 IT 정년자들은 그 위 나이대를 본 일이 거의 없고, 40대 이후의 삶에 대해서 고민해본 적이 없이 듣기만 해왔다.

사실 내가 기억하기로 2000년대 초반에는 지금처럼 ’40대 이후는 정년’이 아니라 ’30대 중반은 정년’이라고 이야기를 했고, 2010년 쯤에는 ’40살이 정년’이라고 했다가, 이제는 ’45세가 정년’이라고 이야기를 하고 있는 것이다. 정리하자면, ‘우리는 진지하게 생각해본 적이 없다’는 거다.

예의 일반 대기업 비유도 사실은 비슷한 맥락이다. 70년대 생만 해도 종신고용을 구경해본 적이 없다.

결국 지금 (살아남은) 40대 초중반이 된 70년대 생들은 이제서야 “계속 일할 수 있을까”를 생각하고 있는 것이다. 물론 더 먼저 그만 둔 선배들은 이 고민의 결과에서 ‘떠나겠다’는 결정들을 하셨겠고, 가능했다면 기술을 재활용하는 방향으로 가거나 염증이 심했다면 소위 치킨집으로 대표되는 자영업 창업의 길로 가셨겠지.

45세가 진짜 정년인가?

난 “45세는 진짜 정년인가”라는 질문을 하고 싶다, 45세 이상의 개발자는 여전히 유니콘이기 때문이다. 그리고 우리는 점점 늙어가고 있고, 더 이상 생존이 불투명한 이유가 첨단이라는 IT 산업에 기존 산업의 구조나 경영 방식, 관행들을 그대로 가져와 오히려 더 곪고 터져있는 것들이 문제는 아닐까. 첨단 산업이라면서 신기술을 만드는 회사라면서 구조는 여전히 전근대적인 것이 문제는 아닐까 생각도 든다.

따라서 숙제는 지금 70년대 생들이 살아남아 본보기가 되어야 한다는 거다. 이들을 살려야 IT 업계의 ‘정년’이 만들어진다. 한 10년 만 더 버티면, IT 개발자의 정년을 55세라고 말하는 날이 올 거라고 생각한다.

‘버틸려면 우린 무엇을 해야하고 무엇을 바꿔야 하는가’를 생각할 시점이라고 생각한다.