다음은 ‘언론으로서’ 버즈피드에 대한 글이다.

과거에 신문은 자연스러운 독점 시장을 가지고 있었다. 우선 인쇄기 가격이 비쌌고, 유통 채널도 정립이 어려웠다. 신규 진출자가 들어오기 힘들었다. 타겟 광고가 불가능하던 시절이기에 대량 광고가 효과적이었다. 결과적으로 신문은 엄청나게 좋은 사업이었다.

곳간 있는 곳에 인심 난다고, 돈이 있으면 명분도 세우고 싶어진다. 당시에는 신문이 경영과 편집부가 독립하는 것이 가능했다. 광고주에게도 아쉬운 소리를 할 수 있었다는 말이다. 그만큼 데스크가 사회를 주도할 수 있었다.

하지만 시대는 바뀌었다. 이를 반영하듯 『뉴욕타임스』는 상징과도 같던 ‘1면 회의’를 없애고 대신 자사 홈페이지의 주요 뉴스 회의로 바꾸었다고 한다. 하루에도 몇 번씩 온라인 1면을 바꾸는 『허핑턴 포스트 코리아』의 방식과 비슷하다.

언론유통의 새로운 패러다임이 분다

하지만 벤 톰슨의 의견에 의하면 이마저도 구시대의 언론의 패러다임을 벗어나지 못한 것이다. 주요 뉴스 회의가 가치가 있으려면 몇 가지 조건이 있다.

- 지면에 한계가 있을 것

- 언론인이 뉴스의 결정권자일 것

- 뉴스의 중요도를 데스크가 결정할 수 있을 것

하지만 현실은 이렇다.

- 디지털에서 뉴스를 위한 공간은 무한하다

- 모든 사람들이 전 세계를 대상으로 뉴스를 전달할 수 있다.

- 자사 디지털 플랫폼의 편집은 아무 의미가 없다. 외부 플랫폼, 특히 SNS가 중요하다.(한국의 경우 네이버와 카톡을 포함) 따라서 데스크는 아무런 권한이 없다.

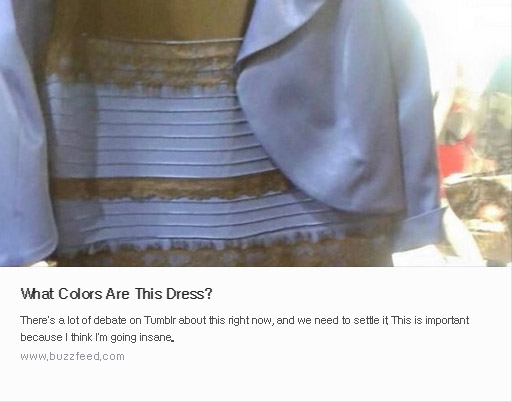

자, 이 현실을 가장 잘 반영하는 언론, 버즈피드의 예를 들어보자. 버즈피드 최고의 히트작인 “드레스 색깔 투표”를 보자.

- 지면은 무한했다. SNS로 퍼지면서 무한히 복제되었다.

- 사진 자체는 텀블러에서 공유된 이미지지, 직접 제작하지 않았다.

- 대부분의 유저는 버즈피드 자체 사이트가 아닌 SNS로 콘텐츠를 전달받았다.

버즈피드는 이 장난 같은 포스트로 3천 8백만 뷰를 찍었다. 엄청난 트래픽이다. 이는 우연이 아니다. 수많은 시행착오를 통해 노하우가 쌓인 것이다.

버즈피드가 최고의 언론사인 이유

버즈피드 편집장 벤 스미스는 버즈피드의 광고가 새로운 이유를 열거했다. 우선 ‘클릭 낚시’는 오히려 구 미디어의 산물이라고 그는 주장한다. 전화 광고, TV 광고 때부터 낚시는 있어왔다. 특히 인터넷을 휩쓸었던 배너광고는 클릭이 돈이 되므로 낚시질 등 나쁜 사용자 경험을 수반한다.

하지만 버즈피드의 목표는 사용자가 콘텐츠에 만족하다 못해 남들에게 공유하는 콘텐츠를 만드는 것이다. 덕분에 낚시질을 할 이유가 없다.

또한 자체를 파는 것이 아닌 ‘콘텐츠가 바이럴 되는 노하우’를 파는 버즈피드의 형식은 언론 윤리에도 자유로워진다고 그는 주장한다. 어차피 광고라는 것을 노출시켜도 유저를 만족시키는 콘텐츠를 추구하기 때문이라고. 그래서 그들은 완벽한 언론 보도의 자유를 추구한다.

돈이 있으니 취재력도 상승한다. 에볼라 사태 때 『뉴욕타임스』 데스크는 “라이베리아에 취재원이 있는 언론은 우리뿐”이라고 생각했다. 아니었다. 버즈피드에 직원이 있었다.

“좋은 언론에는 좋은 비즈니스 모델이 필요하다. 가장 새로운 비즈니스 모델을 가진 버즈피드가 가장 중요한 언론사인 이유다.”

벤 톰슨이 생각하는 버즈피드가 최고의 언론사인 이유다.

PPSS의 이승환 편집장이 이런 말을 한 적이 있다. 버즈피드는 한국의 조선일보가 될 수 있다고. 무슨 의미냐면 ‘여론을 어떻게 장악하는지’ 꿰뚫는 조직이 될 수 있다는 것이다. 과연 조선일보는 가장 구시대적인 방법론으로(취재 노가다, 구 세력과의 네트워킹, 더 뛰어난 종이신문 편집 등) 여하튼 언론 중 가장 뛰어난 여론 장악력을 갖고 있다. 소위 말해서 자신의 신문의 ‘야마’로 여론을 한 방향으로 모는 노하우가 가장 뛰어나다.

결국 중요한 것은 목적이고 기술은 방법론이다. 솔루션을 제공할 수 있다면 기술을 쓸 필요는 없다. 만약 새로운 언론이 최고가 된다면 그것은 조선일보보다 더 뛰어난 여론 장악력과 BM을 갖고 있다는 것이다. 개인적으로는 그것이 지금은 ‘네이버’라고 생각한다.

원문: 김은우 블로그