※ dentsu-ho.com의 “電子書籍ミニッツブック 田村大×白土謙二『広告会社からのイノベーションって?』①②発売“를 번역한 글입니다.

시라츠지 켄지 白土 謙二 / 덴츠 특명 고문

- 1977년 릿교대학 정치 코스 졸업. 같은 해에 덴츠 입사. 이후로 약 20년 동안 크리에이티브 디렉터 / 광고 기획자 / 카피라이터로서 근무. 동시에 기업의 경영/사업 전략부터 브랜드 커뮤니케이션 / 상품 개발 / 프로모션 / 매장 개발 / 인트라넷 구축 / CSR 활동 / 기업 문화 혁명까지, 광범위한 비즈니스 영역에서 전략과 크리에이티브 양쪽에서 종합적인 컨설팅을 하고 있다. 칸 광고제 은상을 시작으로 광고제에서 다수 수상.

타무라 히로시 田村 大 / 리퍼블릭 공동대표 http://re-public.jp/blog/

- 주식회사 리퍼블릭 공동대표. 동경대학 i.school Executive Fellow. 인류학적인 시점에서 새로운 비즈니스 기회를 이끄는 ‘비즈니스 민족학(ethnography)’의 선구자로 알려져 있으며, 현재는 지역이나 조직이 자율적으로 혁신을 일으키기 위한 환경 및 프로세스 설계를 연구 및 실천하는 데 축을 두고 있다. 저서로는 ‘동경대 식으로 세상을 바꾸는 혁신을 만드는 법’ 등.

현대에서 혁신이란 무엇인가?

출처: 電通報 (덴츠보)

- 1편(2014/2/1): http://dentsu-ho.com/articles/728

- 2편(2014/2/2): http://dentsu-ho.com/articles/730

- 3편(2014/2/7): http://dentsu-ho.com/articles/762

최전선에서 활약하는 크리에이터와 지식인, 경영자를 게스트로 초대하여 덴츠 크리에이터와 함께 진행한 토크 섹션을 정리한 “DENTSU DESIGN TALK” 시리즈가 주식회사 북 워커의 전자책 전용 레이블인 ‘카도카와 MinutesBook’에서 출간되었습니다.

2014년 1월 30일에 그 첫 번째 단계로 출간된, 하쿠호도를 거쳐 리퍼블릭의 공동대표를 맡고 있는 타무라 히로시 씨와 덴츠 특명 고문인 시라츠지 켄지 씨와의 세션인 ‘광고회사에서의 혁신이란? ①’의 1장을 일부 소개합니다.

문화인류학적 방법으로 혁신을 생각하다

시로츠지

그럼, 먼저 처음엔 시간을 할애하여 전문 용어 등의 기본적인 정의를 마인드셋하고 싶습니다. 이번엔 ‘광고회사에서의 혁신이란?’이란 굉장히 참신한 테마인데요, 여러분은 기본적으로 광고회사/마케팅/아이디어/혁신을 각각 어떻게 인식하고 계신가요?

예를 들어 광고회사를 미디어 에이전시라고 생각하는지, 혹은 클라이언트의 대행사라던가, 혹은 소비자의 에이전시라던가… 역사성에 근거해, 현 상태를 어떻게 볼지에 따라서도 그 해석이 상당히 달라집니다.

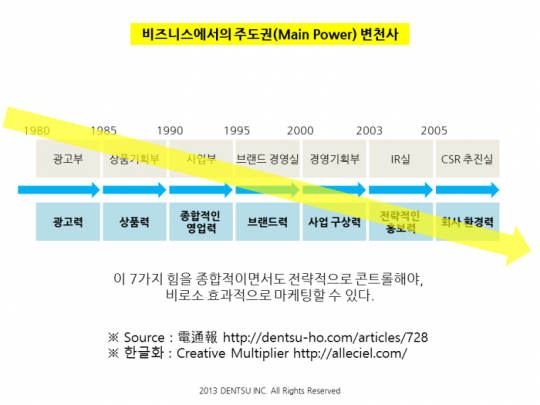

저는 1977년에 덴츠에 입사하여, 약 35년 동안 광고업계의 변천을 봐왔습니다. 돌아보면, 1980년대 전반까지는 광고부서가 주도하는 ‘광고력(広告力)’의 시대였습니다. 80년대 후반은 상품 기획부가 주도권을 가진 ‘상품력’의 시대였고요. 90년대부터는 사업부가 주체가 되어, 종합적인 영업력이 필요한 ‘Integrated Marketing Communication (IMC)’의 시대가 되었습니다. 그리고 90년대 후반은 ‘브랜드 경영(Brand Management)’의 시대라고 불렸습니다.

2000년대가 되니 ‘영업/기획’의 시대가 찾아왔습니다. 주가는 과거가 아닌 미래를 평가하기 위해 점점 사업 구상을 하고 자사 주식의 시가 총액을 높여야 했습니다.

2003년에는 IR 같은 전략적인 홍보가 굉장히 중요하다고 제창되어, 2005년에는 일본에서 CSR이 큰 붐이 되었고, 기업에 사회 환경력이 요구되었습니다.

이렇게 광고는 여전히 굉장히 중요한 영역이나, 기업 활동에 필요한 각각의 힘은 그 어떤 것도 못지않게 중요하며, 광고회사가 다루는 영역은 지난 몇 년간 점점 넓어지고 있습니다. 시대와 함께 개인에게 요구되는 성질도 변화하고 있으며, 예를 들어 제가 신입사원으로 열심히 일했던 80년대에는 많은 기업들의 광고부가 사장이나 임원 직할이었기에, 저 같은 대행사의 신입사원도 클라이언트 회사의 사장과 어울릴 수 있었습니다. 하지만 지금은 종적인 관계 속에서 어떻게 프로페셔널을 목표로 할지가 요구되는 것 같습니다.

혁신엔 2가지 측면이 있다

타무라

저는 ‘혁신’을 어떻게 생각하는지에 대해 얘기하겠습니다.

동경대 i.school에서는 대학생/사회인 등이 참가하여 혁신을 낳는 워크숍을 열고 있는데요, 제가 조력자(facilitator)를 담당한 워크숍에서는 자주 처음에 ‘자신의 인생을 통틀어, 이건 혁신이었다고 생각하는 걸 제시하라’는 질문을 던지곤 합니다.

여러분, 뭔가 팍 떠오르는 게 있으신가요?

저는 지난 40~50년 동안 혁신이라는 컨셉, 그 자체에 큰 변화가 있었던 게 아닌가 하고 생각합니다. 시험 삼아, 1970년대 후반을 되돌아 보죠. 1970년은 오사카 국제 엑스포가 있었던 해죠. 이 시대에는 ‘혁신’이란 단어가 아직 보급되지 않았던 것 같지만, 만약 이때 아까와 같은 질문을 던진다면, 그때는 ‘철완 아톰’이나, ‘작년에 달에 도착한 아폴로 11호’ 등이라고 답변하는 사람이 많지 않았을까요?

그리고 시대가 변했습니다. 최근 사례에서 가장 재미있었던 건, 어느 워크숍에서 젊은 학생들 팀이 낸 답변이었습니다.

그건 ‘젤 네일’이란 거였죠.

학생들에 의하면, 지금까지는 귀찮았던 손톱 관리가 젤 네일이 등장하면서 획기적으로 바뀌었다고 합니다. 한 번 바르면 처음 한 달 동안은 관리할 필요가 없습니다. 이러한 편리함을 깨달으면 매니큐어를 바르던 시절로는 돌아가지 못한다고 하죠. (웃음)

그런데, 아폴로 11호와 젤 네일이 같은 카테고리에 들어가는 게 굉장하지 않은가요? 아마 그 이유는 혁신은 2가지 측면이 있기 때문입니다.

예전엔 과학 기술 그 자체가 혁신이라고 생각했었습니다. 실제로 1955년에 통상산업성(通商産業省)이 낸 경제백서 중에서 ‘innovation’은 ‘기술 혁신’이라고 번역되었습니다. 아마 그 시절의 사람들에게는 과학기술이 세계를 바꾸는, 그리고 과학기술이야말로 앞으로의 미래를 만든다는 공통적인 인식이 있었기 때문이라 생각합니다.

그럼, 젤 네일에 과학 기술의 요소가 있는 건가요? 아마 획기적인 기술 발전에서 탄생했기 때문일 겁니다. 즉, 현대의 혁신 포인트는 기술 혁신을 했는지 안 했는지가 아니라, ‘자신의 생활을 바꾸어줄지 아닐지’ 입니다.

예를 들어 애플의 제품을 떠올려 보죠. ‘아이폰이나 아이팟은 혁신인가요?’하고 누군가에게 물어보면, ‘그렇지 않다’고 답변하는 사람은 적을 겁니다. 하지만 아이팟이 처음에 세상에 나왔을 때, 거기에 사용된 부품이나 요소, 기술에 획기적인 새로운 기술은 사용되지 않았다고 합니다. 발매된 2001년 당시에 이미 MP3 플레이어의 기술을 성숙되어 있었고, 아이튠즈 Music Store를 구성하는 웹 기술도, 그 시대에는 어느 정도 시들어가고 있었습니다.

하지만 그런 기술을 재구성해서 누구에게든 인정받는 혁신이 일어난 건, 젤 네일과 마찬가지로 자신의 생활을 크게 변화시킨다는 기대가 사회에 공유되었기 때문입니다. 포켓 사이즈의 휴대용 플레이어에 1천 곡의 음악이 들어가고, 10시간 연속으로 재생할 수 있습니다. 게다가 음악은 하나씩, 듣고 싶으면 거기서 구입할 수 있습니다. 아이팟은 실제로 우리들의 음악 체험을 극적으로 변화시켰습니다.

실은 과학 기술이 나아갈 미래는 의외로 예상하기 간단한 겁니다. 아폴로 11호가 달에 도착하면 다음에는 화성에 가고, 혹은 달에 콜로니를 만들어 정착을… 이라고 미래를 그리긴 쉽죠. 하지만 젤 네일 같이 과학기술의 혁신, 그 자체와 링크되지 않은 건 예측하기 어렵습니다.

이처럼 지금까지 존재하지 않았지만, 자신들의 생활을 크게 바꾸고 풍성하게 해 주는 것, 그것을 어떻게 그려나갈지는 힌트가 없는 만큼 어렵습니다. 연역적인 사고로는 그릴 수 없는 겁니다. 우리들이 어떻게 혁신을 만들어갈지를 연구하는 이유도 거기에 있습니다. 현대의 혁신 조건으로 반드시 기술적인 돌파구가 필요하진 않습니다. 하나의 혁신에 의해 새로운 생활이나 라이프스타일, 새로운 습관이 탄생하는 것. 그것이 현대의 혁신이지 않나 싶습니다.

신규 사업의 문턱이 낮아진 시대의 컨설팅 방법

타무라

저는 어느 시기부터 컨설팅 일에 한계를 느꼈습니다. 컨설팅 서비스는 어떤 사업 영역의 과제에 딱 맞는 답을 내야 합니다. 공을 던지면 제대로 Fair Zone에 맞춰야 하는 거죠. 그런 역할에 대해 충분한 보수를 받는 겁니다. 그리고 그러한 사업 모델이기에 획기적인 사업을 창출하기까지 거리가 있다고 느꼈습니다. 그리고 이젠 신규 사업을 만들기 위해 사업에 투자하는 문턱이 극적으로 낮아졌다고 생각합니다.

예전 같으면 금형 하나를 만드는 데에 수천만 엔이 들었지만, 이제는 3D 프린터를 사용하면 5만 엔 정도면 만들 수 있습니다. 그렇게 생각하니 처음에 무언가를 하려고 할 때에, 지금까지는 광고 대행사에 대해 ‘그런 어려운 사업을 할 수 있을 리 없잖아’하며 넘겼던 얘기가, 이제는 ‘좋네요. 함께 브랜드를 만들어 보죠’라는 분위기가 되었기 때문입니다.

그때, 클라이언트와 대행사라던가, 클라이언트와 서비스를 제공하는 쪽이라는 관계의 경계가 없어질는지… 특히 광고대행사나 컨설팅 회사라는 문맥에서 생각하면, 무의식적으로 많은 종사자들이 그런 축에 사로잡혀 있는데도, 그렇지 않은 경우가 점점 생긴다는 걸 인식해 주길 바랍니다.

시로츠지

럭비 일본 대표팀 감독과 미츠이스미토모 은행의 이사 전무 집행위원을 맡았던 슈쿠자와 히로아키(宿澤広朗) 씨가 투자가에게 컨설팅을 하고 알게 된 게 있다는 얘기가 떠오릅니다. 클라이언트로부터 ‘이건 A입니까, 혹은 B입니까’라는 질문을 받았을 때 ‘모르겠습니다’라고 하면 그건 컨설팅이 아니라는 겁니다. 그래서 몰라도 ‘이건 A입니다’라고 말하지 않는 사람에게는 돈을 지불하지 않는다고 하네요. ‘A입니다’라고 하면 ‘정말 그런가’하고 상대방에도 생각하고, 이쪽도 그렇게 생각합니다. 물어본 순간에 ‘글쎄요’하고 대답하는 사람은 몹쓸 프로입니다.

이에 대해 제가 생각하는 ‘컨설팅 서비스’에서는 모두가 난감해 하는 카테고리에 바람구멍을 내는 건 아마추어란 겁니다. 프로인 여러분들은 난감해지면 아마추어의 의견을 들으려고 하겠지요? 즉, 다른 장르에 정통하고, 다른 시점을 가진 사람의 의견을 듣고 싶다고 변화되는 참입니다. 한 기업에서만이라면 리스크가 높고, 행정은 돈이 없으면 착수할 수 없고, 한편으로 대학은 사회에 도움이 되는 연구를 한다고 생각하죠.

큰 문제는 한 회사에서, 혹은 한 사람이 해결할 수 없습니다. 모두 모여서 생각해야 합니다. 그리고 어떻게 모을지가 굉장히 중요해지고 있습니다. 모였을 때 누군가 도와주고, 프로듀스를 하는지가 말이죠. 게다가 다음 단계로서, 이렇게 모으는 방식을 조직화해 달라고 하지 않을까 싶습니다.

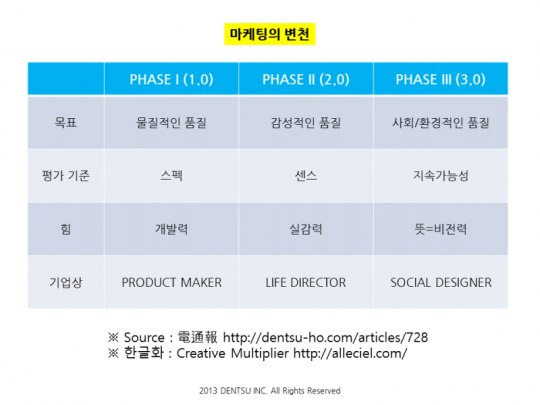

컨설팅을 둘러싸고, 또 한 가지 포인트, 어렵다고 느끼는 부분은 품질에 대한 인지 방식입니다. 기술자는 물질적인 품질을 추구하고, 0.5% 가볍게 하거나 밝게 하는 힘이 있습니다. 하지만 제품이나 서비스가 B2C라면, 유저가 사용하기 어렵거나, 기능이 좋아도 디자인이 호감 가지 않으면 아웃될 겁니다.

또한 생활에 얼마나 영향을 주는지, 감성적인 품질이 한편으로는 ‘그 상품은 환경/사회에 과부하를 주진 않는지?’나, ‘원재료에 문제가 있는 걸 쓰진 않는지’, 더 구체적으로 말하면 ‘아동들에게 일을 시키고 있진 않은지’나 ‘망가지면 재활용 가능한지’ 등 사회/환경적인 품질이 있습니다. 제조사에는 기술자나 제품 디자이너가 있습니다. 하지만 유저가 아니기에 감성적인 품질이나, 더욱이 사회/환경적인 품질에 대해선 모릅니다.

게다가 이 3가지 관점이 없으면, 좋은 제품인지 아닌지를 모르는 게 현재입니다. 아무리 상품의 스펙이 좋아도, 이 3가지 관점 중 어딘가에서 벗어나면, 순식간에 아무런 가치가 없어지는 시대이므로, 어떤 다른 시점이나 척도를 가진 사람과 함께할지가 굉장히 중요하리라 생각합니다.

비즈니스가 아닌, 생태계를 생각하라

타무라

그렇죠. Jane Fulton Suri라는 IDEO의 창업 멤버 중 한 명이자, 아이데오에 ‘리서치’라는 관행을 가져온 분과 5년 전쯤에 얘기한 게 떠오릅니다. 그녀는 “앞으로 IDEO가 해야 하는 건 에코 시스템을 디자인하는 것이다.”라고 말했습니다. 그때 저는 그녀가 무슨 말을 하고 싶은지 전혀 이해하지 못했습니다. 하지만 그 후에 그녀의 이야기를 되새길 수 있는 기회가 몇 번 있어서, 이로 인해 그녀가 생각하던 게 납득할 수 있었습니다.

후지츠 연구소(富士通研究所)에 계신 어떤 연구원께서 예전에 이런 얘기를 해 주셨습니다.

“기업은 우선 처음에도 2번째로도 비즈니스 모델을 생각해야 한다지만, 이제 그건 관두는 게 낫다고 생각합니다. 저는 항상 생태계를 어떻게 만들지를 생각합니다.”

즉, 비즈니스가 될지 어떨지는 나중에 생각하면 된다는 겁니다. 어떤 에코 시스템을 만들면 새로운 가치의 연쇄를 일으킬 수 있으리라는 아이디어가 처음에 있을 때, 혹은 ‘이건 아름다워’, ‘이건 사회를 더 좋게 만들 거야’라는 이상적인 이미지가 만들어졌을 때, 비로소 후지츠가 어떻게 관여할지, 혹은 행정이 관여할지, 덴츠나 하쿠호도가 관여할지 얘기가 된다고 듣고 깊이 공감했습니다.

에코 시스템은 물론, 맘대로 만들만한 건 아닙니다. 이를 창출하기 위해선 어떤 종류의 리더십이 필요하다고 생각합니다.

시로츠지

컨설팅 서비스를 소개하러 가서 ‘어떤 메뉴가 있나요’란 질문을 받았을 때 이렇게 대답합니다.

“’송죽매’가 있습니다. ‘송’이라고 부르는 가장 비싼 것은 우리가 모두 준비해서 드리는 것으로, 여러분의 수고가 들지는 않지만, 반대로 관여할 여지가 적으며, 불쾌하게 생각하는 분이 나올 수도 있습니다.

한편, ‘매’는 포인트마다 조언할 수밖에 없기에, 비용은 싸게 먹히지만, 효과를 높이긴 어렵겠지요.

그 사이의 ‘죽’을 말씀드리자면, 여러분의 에이스 급을 포함하여 다양한 섹션에서 사람들을 선발하고, 저희 쪽에서도 여러 인재가 와서, 총 10명이 사장 프로젝트 같은 걸 만들어, 서로의 식견을 플랫하게 교환할 수 있게 됩니다.”

라고 말이죠. 이런 방식이 잘 되는 경우가 많습니다.

또한 덴츠만으로는 부족하기에, 대학의 연구자나, 우리가 함께 일하고 싶은, 얘기를 들어보고 싶다고 생각한 사람들을 불러들여서, 프로젝트 멤버로 배정합니다.

예를 들어, 자동차 개발을 의뢰받았을 때, 차는 인생에서 구매하는 것 중에서 2번째로 가격이 높은 거라 생각합니다. 가장 비싼 건 집이죠. 집과 차는 따로 사지만, 결국 합체해서 사용하게 됩니다. 그렇다면, 건축회사(House Maker)와 함께 자동차에 대해 생각하면 어떨까 하고 사고를 넓힙니다.

예를 들어 전기 자동차라면, 자동차는 그대로 거실에 들어갈 수 있습니다. 타이어의 더러움 문제를 없애고, 배기가스가 나오지 않으면 더러워질 리 없습니다. 비상용 배터리도 되고, 한 공간에 서브 공간으로서 담배를 피거나 음악을 들을 수도 있겠죠. 이렇게 전혀 다른 식으로 생각할 수 있습니다.

또한 젊은이들이 자동차를 타지 않는 게 과제라면, 예를 들어 4명이서 AV 전용 공간을 생각해 봅니다. 그럼 AV 기기를 만드는 소니 같은 브랜드에게 확 물고서, 나중에 타이어나 스피커를 달면 되지 않을까 하는 아이디어가 나옵니다. 누구와 함께하느냐에 따라서 다른 시점에서 서로의 가치를 찾아내는 데다가, 실제로 함께 만나서 깊이 논의해 봅니다. 그럼 서로가 안고 있는 고민은 밖에서 보면 의외로 별게 아니라는 걸 알 수도 있습니다. 그렇게 고민의 시점을 바꾸면 지금까지의 난제를 풀기 쉬운 환경이 만들어질 수 있습니다. 그렇게 해야 하지 않나 싶습니다.

이해하라, 창조하라, 실현하라

시로츠지

혁신을 배우는 학교인 동경대 i.school에서는 실제로 어떤 접근으로 그런 어려운 문제와 씨름하고 계신가요?

타무라

저는 민족학적인 접근을 하고 있는데요, ‘혁신을 만드는 법’을 표방하는 사고 상식은 여러 갈래에 걸쳐있으며, 결정타는 없습니다. 그걸 배우기 위한 시스템이 동경대의 i.school이죠. 참여자들은 동경대학의 15개 정도의 대학원에 소속되어 있는 학생들이 대상이며, 그중에서 선발된, 창조성과 의욕이 넘치는 젊은이들이 들어옵니다.

실제로 어떤 일을 하고 있는지는 말이죠.

사례를 들면, 작년에 제가 맡았던 어느 워크숍에서 원칙적으로 주 1회, 10일간의 일정 속에서 처음부터 7일까지 계속 리서치와 분석을 했습니다. 그건 그때까지의 디자인 교육이나 크리에이티브 교육에서는 상식적으로 있을 수 없는 거였죠.

동경대 i.school에서는 “1. 이해한다 / 2. 창조한다 / 3. 실현한다”는 3개의 단계가 모든 워크숍 프로그램에 반드시 들어가기 되어 있으며, 프로그램에 따라 어디에 비중을 둘 지가 바뀝니다. 대개 기존의 디자인 스쿨은 ‘2. 창조한다’부터 시작하며, 조사 등은 본인에게 일임하고 학교 커리큘럼에는 들어가지 않는 경우가 대부분입니다.

리서치에 7일을 소비한 프로그램에서는 3개의 단계 중 ‘1. 이해한다’에 중점을 두었습니다. 그 워크숍에서는 미래의 게임에 대해 생각하는 게 테마였기에, ‘본래 게임이란 무엇인가’, ‘게이머란 누구인가’, ‘게이머는 어떤 동기로 게임을 하는가’ 등을 제로부터 시작하여, ‘게임’이라는 개념을 되새겨 보았습니다. 이런 과정을 거쳐, 우리들이 가진 게임에 대한 정형화된 생각이나 고정 관념을 떠나, 새로운 게임상 / 새로운 게이머상을 도출합니다. 그리고 그걸로 게임이란 걸 새롭게 다시 만드는 시도를 합니다.

또 하나, 동경대 i.school의 특징은, 프로그램을 일부러 대학 외부에 두는 형태란 겁니다. 제휴하는 기업은 하쿠호도나, 실리콘 밸리에 본사를 둔 IDEO 같은 디자인 펌, 그리고 최근 체험 디자인 등에서 세계적으로 높은 평가를 받고 있는 ziba 같은 미국 포틀랜드의 디자인 펌 등입니다.

(제휴) 대학으로는, 영국의 왕립 예술대학원이나, 아일랜드 정부가 주선하는 21세기형 혁신 대학으로 주목받고 있는 알트 대학, 그리고 그 분야에서는 일본보다 앞서 있는 한국의 KAIST 산업디자인 학과, 비즈니스 스쿨에서 디자인을 배우는 걸로 알려진 런던대학의 로트맨 경영대학원, 그리고 많은 분들이 알고 계실 스탠포드 대학의 d.school 등입니다. 그런 외부의 파트너와 협조하거나, 혹은 프로그램을 이쪽으로 가져오거나, 역으로 전달하거나, 혹은 공동 프로그램을 만들어서 함께 활동하기도 합니다.

그리고 동경대 i.school에는 스폰서가 올해(2011년)에 7개 사가 있고, 이는 동경대에서도 드문 경우라고 생각하는데요, 성공적으로 100% 외부 자금에 의해 운영하고 있습니다. 스폰서 기업의 직원들도 학생들과 함께 워크숍에 참가할 수 있어서, 이건 학생/기업 어느 쪽에나 효과가 있습니다.

아이디어를 착지시키는 건 사회인 쪽이 뛰어나지만, 학생 쪽은 유연하고 참신한 발상을 할 수 있습니다. 서로가 역할과 특성을 잘 리믹스 시키면서 팀웍을 발휘합니다. 이런 의미에서도 프로그램을 굳이 외부에 두는 게 좋은 방향으로 작용한다고 느낍니다. 이런 3가지 리소스를 한가운데로 묶어서 잘 큐레이션하는 것도 동경대 i.school의 특징입니다.

리서치란 ‘조사’가 아니다

시로츠지

‘리서치’란 단어에 대해서도 타무라 씨 나름의 정의가 있을 거라 생각됩니다. 앞에서 7일 동안의 리서치라는 건 평소의 업무인 사실을 조사하는 – 계량적인 리서치와는 다른 거지요?

타무라

제가 말하는 리서치란 ‘외주 줄 수 없는 것’이라고, 자주 말하곤 합니다. 리서치는 원래 자신이 ‘나아갈 방향은 이쪽이다’, ‘이걸 해야 한다’는 의사 결정에 초점을 정하기 위한 활동입니다. 하지만 결국 이게 어렵죠.

이른바 마케팅 리서치에서는 조사 부분만 떼내서 누가 생각해도 같은 결론을 이끌어 낼 수 있게 하는 게 이상적이라고 하죠. 즉, 누가 의사 결정을 하던지 같은 결론에 도달하는, 높은 개연성을 처음부터 보증하는 게 샐러리맨적인 문맥에서 중요한 ‘리서치’입니다.

하지만 제가 생각하는 ‘리서치’란 지금까지 누구도 깨닫지 못했거나, 공감이 자라나지 못한 것에 대해 ‘이게 중요한 건 아닐까?’, ‘이걸 해야 세상이 변한다’며 새로운 판단 기준에 도달하기 위한 과정이라고 생각합니다. 그다지 리서치답지 않게 느끼실 수 있지만, 원래 과학 기술 연구에서 획기적인 가설을 형성하는 건 이런 과정에서 탄생한 게 대부분입니다.

즉 ‘연구의 지름길’로서의 리서치로 받아들이는 게 더 이해하기 쉽겠네요. 제게 리서치는 이른바 ‘조사’가 아닙니다. 의사 결정을 하는 사람이 자신의 고정 관념을 떨치고, 신념을 굳히고 실행에 옮길 도입 과정이지 않을까요?

‘지금까지 없던 습관을 만드는 것’이 혁신이다

타무라

왜 지금 디자인 교육이 유행하고, 디자인도 혁신도 함께하고들 말하는 걸까요? 실은 디자인도 기본적으로 무언가 새로운 것을 만드는 활동 그 자체이기 때문이지 않을까요? 그리고 디자인을 통해서 생겨나는 중요한 성과가 아이디어라고 생각합니다. 하지만 결국 아이디어와 혁신의 관계는 어려운 거죠. 앞서 말했듯이, 우리가 내린 혁신의 정의는 ‘인간의 행동/습관/가치관에 거스를 수 없는 변화를 가져오는 아이디어의 보급’입니다. 여기서 논의하고 싶은 건 아이디어 자체가 좋다고 혁신이 일어나는가에 대한 겁니다.

이걸 열심히 생각하게 해준 케이스가 있었습니다. 2003년에 미국의 디자인 펌인 IDEO가 도쿄 지사를 없애고, 일본에서의 영업 활동을 축소하려는 결단을 내렸던 시기가 있었습니다. 일본의 유력한 거래처와의 관계를 어떻게 할지, 그들이 고민하던 때에, 어쩌다가 IDEO의 멤버와 만날 기회가 있어서 일본에서는 저희 팀과 공동 프로젝트를 진행하게 되었습니다.

IDEO의 멤버로부터 들었던 얘기 중에서 가장 감탄했던 건 ‘Bank of America’라는 미국의 거대 은행의 새로운 서비스를 우리가 함께 만들었던 때의 얘기입니다. 그건 한 장의 체크카드에 2개의 은행 계좌를 심는 <Keep the Change>란 거였죠.

하나는 일반 예금, 다른 하나는 저축 예금 계좌로 되어 있어, 예를 들어 44달러 37센트짜리 쇼핑을 하고 이 체크카드를 쓰면, 우선 일반 예금 계좌에서 45달러가 빠져나갑니다. 그리고 거스름돈인 63센트가 저축 예금 계좌로 환급되는 구조였습니다.

이 서비스는 어느 세계적인 비즈니스 지의 디자인 어워드에서 가장 뛰어난 혁신으로 평가 받았습니다. 비즈니스 면에서도 성공을 거두고 있습니다. 이 서비스를 도입하면서, 70만 개의 일반 예금 계좌와 100만 개의 저축 계좌를 채 1년도 되지 않아 획득하였으며, 최근 몇 년간 Retail Finance 시장에서 손꼽히는 성공 사례로 불릴 정도였습니다.

하지만 이 서비스는 나쁘게 보면 소액 저축을 디지털적으로 바꾼 것뿐이며, 돼지 저금통을 서비스화한 것이라는 건 두말할 필요가 없죠. 아이디어 그 자체는 뻔하게 보입니다. 그래서 저희는 당초에 왜 이게 획기적인 혁신인지 모르겠더군요. 그래서 뛰어난 아이디어가 혁신 그 자체가 아닌가 싶어서, 그 둘의 관계는 어떻게 될까 하는 생각이 들었습니다. 이런 의문을 IDEO의 여러분들께 부딪혔더니 재미있는 걸 알려주셨습니다.

그들은 이 프로젝트를 시작하기에 앞서, 동경대 i.school에서 하는 것 같은 리서치를 반년에 걸쳐서 했습니다. 그 리서치는 소득 수준이 중간 이하인 분들, 그중에서도 가정을 가진 여성을 대상으로 좁혀서 했습니다. 그리고 그 결과로 알게 된 것은 실은 돈이 없는 사람들의 공통점은 한 번에 쇼핑할 때 쓰는 금액이 크든 적든 관계없이, 돈을 쓰는 횟수가 많다는 의외의 사실이었습니다.

저는 (금액이) 큰 쇼핑을 하면 돈이 없어지는 거라 생각했었습니다. 하지만, (금액이) 큰 쇼핑을 할 때는 그 영향을 제대로 인식하고 의사 결정을 하죠. 그에 비해, 어쩌다가 써버리는 돈들. 이게 돈이 모이지 않는 원인이라는 걸 IDEO팀은 꿰뚫어본 겁니다.

그래서 돈을 쓸 때 동시에 돈이 모이게 되는 구조를 떠올리게 된 게 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 그건 결과적으로 지금까지 돈을 저축할 수 없었던 사람이 돈을 저축하는 습관을 형성하게 합니다. 즉, 앞에서 얘기했던 우리들의 혁신이란 정의에 맞아 떨어집니다. ‘지금까지 없었던 습관을 만드는 것’이 혁신이라 치면, 그건 그야말로 혁신 그 자체였던 거죠.