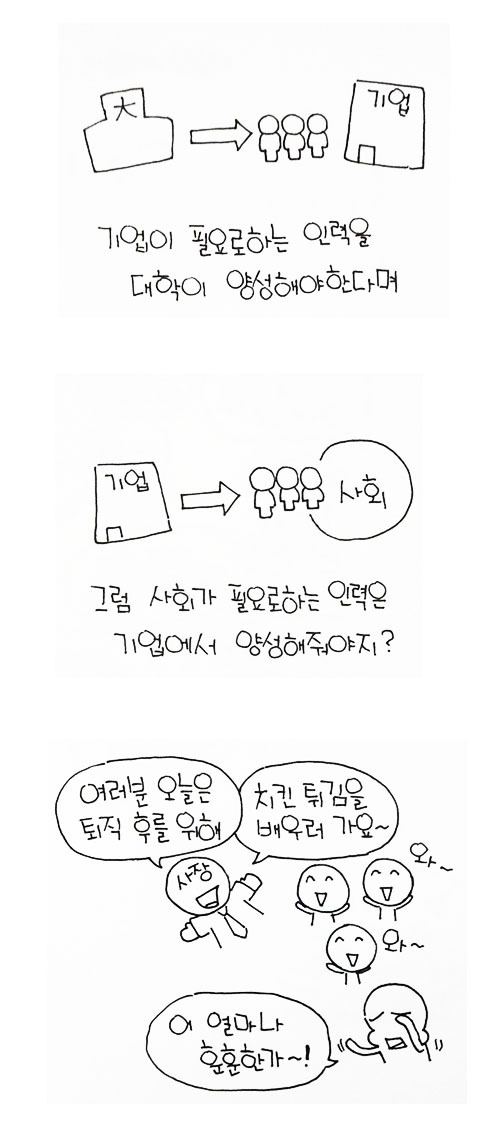

언제부터인가 기업이 대학에게 “입사하면 바로 써먹을 수 있는 인재 양성”을 요구하는 것이 당연한 듯 여겨지고 있다. 뉴스 기사에서도 심심하면 한 번씩 그런 보도들이 나온다. 대학 졸업자들을 채용해도 일선에서 바로 써먹을 수 없다며, “대학 교육에 문제가 있다”라고 말이다.

컴퓨터공학과 같은 소프트웨어 개발 쪽도 그렇다. 내가 보기엔 다른 쪽보다 기업의 요구가 좀 심한 편 아닌가 싶을 정도다. 실제로 기업에서 이런저런 능력을 요구한다는 말을 듣고는 그런 교과목을 만들기도 한다.

물론 대학이 이것저것 배우는 곳이므로, 다양하게 많은 걸 배운다는 게 좋긴 하다. 그런데 기업들의 요구를 충족시킨다며 실전에 바로 써먹을 수 없는 다른 교과목들이 점점 없어진다면, 그건 옳지 않다.

대학은 학문을 하는 곳이지 취업을 위한 학원이 아니다. 학생들 개개인이 취업 준비를 하는 건 어쩔 수 없겠지만, 대학 자체가 기업과 정부의 입김에 휘둘려서는 안 되는 거다.

한국 대학을 지금 이 지경에 이르게 만든 것은 학생들의 취업난도 큰 몫을 차지하고 있지만, 그보다 근본적인 문제는 정부의 정책이다. 대학을 평가할 때 “취업률”을 집어넣어서 이런 지경에 이르게 된 것 아닌가. 그때문에 결국 대학은 기업의 ‘을’로 전락하고 말았고, 기업은 바로 써먹을 수 있는 인재를 양성하라며 ‘갑질’을 하고 있다.

학생들의 취업률을 높여준다면 좋은 것 아닌가라고 생각할 수도 있고, 대학이 너무 상아탑에 갇혀 있는 것도 옳지 않다는 것도 맞는 말이다. 하지만 그것도 대학이 독립적으로 교육을 수행하고, 그 분야의 기본과 기초가 되는 학문들을 자유롭게 배우고 가르칠 수 있을 때 비로소 빛을 낼 수 있는 말이다.

당장 기업들이 이런 능력 필요하다며 가르쳐서 내보내라고 대학들에게 입김을 불어넣었다 치자. 학생들이 졸업할 때까지 유행이 바뀌지 않고 계속 그런 능력을 보고 사람을 뽑을 거라는 보장이 있나. 게다가 대학에 입김을 넣을 수 있는 기업들은 좀 큰 업체들이다. 인력이 그런 큰 업체 위주의 능력 보유자들로 편성되기만 하면 과연 사회의 다양성과 창조성이 보장될 수 있을까.

‘취업률’을 대학을 평가하는 잣대로 삼는 건 정말 단기적인 시각으로 바보짓을 하는 거다. (그런데 그 바보짓 한 지가 꽤 오래됐다. 이미 망하는 길로 들어선 것이 아니기만을 바랄 뿐이다.)

원문 : 빈꿈 EMPTY DREAM