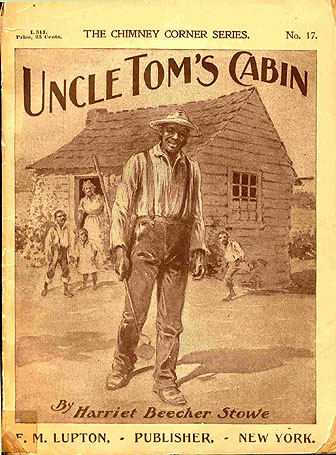

1852년 3월 20일 엉클 톰 세상으로 나오다.

1852년 3월 20일 해리엇 비쳐 스토우 부인의 “엉클 톰스 캐빈”이 출간됐다. 오랜 동안 충성을 다해 주인으로부터 자유를 약속받고 단란한 삶을 꾸려가던 한 노예가 주인의 빚 때문에 노예로 팔리고, 우여곡절 끝에 짐승 같은 목화밭 주인에게로 떨어져서 잔인하게 학대받다가 세상을 떠나는 슬픈 이야기는 ‘노예’가 엄존하던 시대 사람들의 양심을 격하게 후려쳤다.

톰 아저씨가 악당 리글리의 손에 맞아 죽어가면서도 “주인님이 저를 사셨을지는 모르지만 제 영혼의 주인일 수는 없습니다.”라고 부르짖을 때 많은 독자들은 스스로 리글리가 된 듯한 가책을 받아야 했고, 톰 아저씨를 구해 내려고 찾아온 옛 주인의 아들의 심경이 되어 안타까움의 눈물을 흘렸다.

너무나도 착하고 답답할 만큼 우직한 (그래서 흑인의 이미지를 왜곡시켰다는 말도 있지만) 톰 아저씨의 이야기로 미국과 세상을 격동시킨 이 작품은 그야말로 선풍적인 인기를 끌었다. 스토우 부인 자신 “종이 공장이 끊임없이 움직이고 있다.”고 경탄할 만큼 수십만 부가 날개 돋친 듯 팔려나갔다.

물론 노예 제도로 유지되던 남부는 이 책을 악마의 책이라고 부르며 금서 목록에 올렸고, 쌓아 두고 불사르기도 했다. 남부에 와 보지도 않고 제멋대로의 상상력을 동원하여 악의적으로 노예 제도를 왜곡했다는 비판도 있었다. 하지만 여기에는 좀 불결하지만 불변의 진리에 해당하는 대응논리가 존재한다. “똥인지 된장인지 찍어먹어 봐야 아는 게 아니다.”

인간이 인간에 대하여 주인으로 군림하고 인간이 인간에 대하여 열등한 존재로 낙인찍히는 제도는 최소한 ‘공식적으로는’ 야만의 대열에 접어들고 있었다. 영국만 해도 1807년 노예 제도를 폐기했고, 1833년에는 대영제국 전체에 걸쳐 노예 제도를 없앴으며 미국내에서도 노예제 반대의 목소리가 높아가고 있었다. 보다 과감한 사람들은 남부로부터 도망해 오는 흑인들을 캐나다로 안전하게 이주시키는 조직인 ‘지하철도’를 통해 노예들에게 자유를 주려는 행동에 나섰고, <엉클 톰스 캐빈>의 작가 스토우 부인도 그 회원이었다.

노예제도를 없애기 위해서 당신의 1페니를 희생할 수는 없습니까?

그녀는 자유주인 오하이오 주의 신시내티에 살았는데 강 하나를 건너면 노예주인 켄터키 주였다. 그녀는 지하철도 회원으로서 목숨을 걸고 강을 건너오는 노예들의 참상과 울분을 똑똑히 보았고 그러한 제도가 문명 사회에 유지되고 있음에 치를 떨었다. 그녀가 엉클 톰을 세상에 내놓게 된 직접적인 계기도 이미 자유를 얻은 노예들이 체포되면 원 주인에게 돌아갈 수 있다는 악법이 만들어진 것에 대해 책상을 치며 격노한 탓이었다. 그녀는 소설 속 흑인의 입을 빌어 이렇게 말한다.

“윌슨 씨, 당신에겐 조국이 있습니다. 그렇지만 나같이 신분이 노예인 어머니에게 태어난 사람에게는 어떤 조국이 있단 말인가요? 그건 우리가 그렇게 만든 것도 아닙니다. 그것은 단지 우리를 학대하면서 언제까지나 우리를 노예로 삼으려는 사람들 때문인 것입니다.”

이 말은 미국의 흑인 노예 제도 뿐 아니라 부당하게 차별받고 구속받는 모든 이들에게, 즉 자신의 고향 아닌 타지에서 부당한 대우를 받으며 죽도록 노동을 해야 했던 다양한 국적의 외국인 노동자에게나 임금을 받을 권리가 있다는 것조차 인지하지 못한 채 부려먹히기만 하는 지적장애인들에게나, 언제 떨어질지 모르는 해고의 외줄 위를 걸어야 하는 노동자들에게 해당되는 진리다. 학대 받고 노예 취급받는 자에게 조국 따위는 없는 것이다.

스토우 부인은 영국에 가서도 강연을 했다. 거기에서 그녀는 영국인들을 “외식하는 사람들”이라 강하게 비판한다. 예수가 바리새인들에게 이 표현을 쓴 이래 기독교인들에게 이 표현은 ‘개새끼들’에 맞먹는 욕설이다. 그녀는 이렇게 얘기한다.

“여러분들이 영국에서 노예제도가 진작 폐지되었다고 자랑스럽게 주장하지만, 미국 남부에서 노예들의 강제 노동으로 재배된 면화의 80%가 영국으로 수출되고 있는 현실은 묵과하고 있었기 때문입니다. 만약 영국이 이렇게 재배된 면화에 대한 수입을 거부하면 미국에서 노예제도는 사라질 것입니다. 노예제도를 없애기 위해서 당신의 이익 1페니를 희생할 수는 없습니까?”

21세기에 살아가는 우리의 가슴에도 팍팍 내찔리는 호소일 수 밖에 없다. 일당 1달러를 받고 아이들이 바늘에 찔려 가며 만든 축구공을 차는 것은 어쩔 수 없다지만, 그것에 대해 관심을 ‘전혀’ 기울이지 않는다면 우리는 외식하는 자라는 비판에서 자유로울 수 있을까.

버스 노조가 파업을 벌여 차가 오지 않으면 그 이유를 차치하고 욕설부터 튀어나오는 우리에게도, “파업을 하려면 해! 왜 나한테 피해를 주냐고?”라고 불같이 화를 내는 나에게도 스토우 부인은 안타깝게 물어올 수 있지 않을까. “세상을 조금이나마 바로잡기 위해서 당신의 즐거움을 조금만 희생할 수는 없는가요.”

원문: 산하