탈삼진 능력은 투수를 평가하는 중요한 척도. 하지만 삼진을 많이 잡는 투수, 아니 삼진을 ‘잡기 위해 노력하는’ 투수에게는 거의 예외 없이 다음과 같은 주문이 쏟아진다.

‘야! 맞혀 잡아! 맞혀 잡아!’

과연 맞혀 잡는 게 삼진보다 효율적일까?

투수가 타자에게 아웃 카운트를 빼앗는 방법은 오직 두 가지뿐이다. 삼진과 맞혀 잡는 것. 삼진은 자기 힘으로, 맞혀 잡는 건 수비수에 맡기는 형태다.

야수가 타구를 ‘정상 처리’하려면 타구가 어떤 형태로든 페어 지역 안으로 들어와야 한다. 이를 흔히 ‘인플레이 타구(Balls In Play, 이하 BIP)’라고 부른다. 이 타구를 아웃으로 연결한 비율을 나타내는 용어가 바로 DER(Defense Efficiency Ratio, 범타 처리 비율)이다.

그럼 맞혀 잡는 투수는 어떤 투수일까?

먼저 삼진이 적어야 한다. 탈삼진왕에게 ‘맞혀 잡는’ 투수라는 표현을 사용하는 사람은 없다. 또 DER이 높아야 한다. 삼진도 없고, 범타 유도도 못하는 투수는 그저 ‘3류 투수’일 뿐이다. 따라서 삼진은 적고, DER은 높은 투수가 바로 ‘맞혀 잡는’ 투수가 될 것이다.

여기서 한 가지 문제가 있다. 프로 원년에 투수들은 상대 타자 9.5명당 1개의 삼진을 기록했다. 지난 시즌에는 6.5명당 1개꼴이었고 2002년에는 5.6명당 하나였다. 2002년에 5.6 타자당 삼진 한 개를 잡는 투수는 그저 평균이지만, 원년에는 특급이 되는 셈.

이를 가장 간단히 보정하려면 리그 평균과 차이를 백분율(K%+)로 나타내면 된다.

예를 들어 2002년에 뛴 투수가 5.6명당 탈삼진 하나를 잡았다면 그의 K%+는 리그 평균을 나타내는 100(=5.6/5.6×100)이다. 찬가지 기록이 1982년에 나왔다면 K%+는 170(≒9.5/5.6×100)이 된다. 이는 리그 평균보다 70% 뛰어난 탈삼진 능력을 보였다는 뜻이다.

DER도 시대에 따라 변하기는 마찬가지. 같은 방법으로 유사한 기록(DER+)을 얻어낼 수 있다. 이 계산법을 통해 나온 결과는 100보다 높으면 뛰어나고 반대면 평균 이하다.

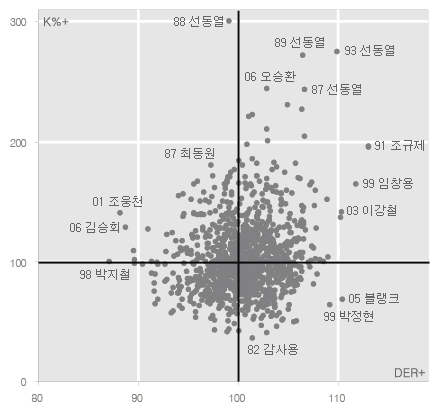

이제 우리는 좀 더 ‘정확하게’ 맞혀 잡는 투수를 정의할 수 있다. K%+는 100보다 작고, DER+는 100보다 큰 투수. 이 기준을 충족시키는 투수가 바로 맞혀 잡는 투수다. 이 선수들은 아래 그래프 오른쪽 하단에 자리 잡는다.

그래프에 등장한 세 명 말고도 어떤 선수들이 맞혀 잡는’투수에 포함됐는지 짐작하기란 그리 어려운 일은 아니다. 단 탈삼진 한 개도 없이 노히트 노런을 기록한 ‘개막전의 사나이’ 장호연, 인터벌과 ‘흑마구’의 황제 성준, 여전히 리그 정상급 에이스인 롯데 ‘민한신’ 손민한 등이 바로 이 타입에 속한다.

이들 바로 위쪽에 가장 흥미로운 이름이 모여있다. 프로야구 역사상 최고 투수로 손꼽히는 선동열을 비롯 ‘철가면’ 오승환, ‘애니콜’ 임창용, 쌍방울 마운드를 홀로 이끈 조규제까지 모두가 내로라하는 이름이다. 그밖에 전성기 송진우나 10년 연속 두 자릿수 승수에 빛나는 이강철도 그룹에 속한다.

이는 사실 너무도 당연한 결과. 가장 뛰어난 투수란 삼진도 많이 잡고 범타 유도도 잘하는 투수일 테니 말이다. 최동원도 이 그룹에 속하고 구대성, 한용덕, 정민철, 최창호, 정민태, 김용수, 이상훈 등은 모두 이 그룹에서 자기 이름을 찾을 수 있다. 그러니까 바로 이 그룹이야 말로 특급 투수들의 보금자리인 셈이다.

그렇다면 이들과 비교할 때 ‘맞혀 잡는’ 투수들은 어떤 특징을 가지고 있을까? 다음 시간에는 각 그룹별로 기록에서 어떤 차이를 보이는지 알아보도록 하자.

82년부터 2006년까지 규정 이닝의 50% 이상을 소화한 투수를 대상으로 함