지난 시간에 우리는 리그 평균을 기준으로 투수를 네 그룹으로 나눴다. ‘맞혀 잡는’ 투수는 탈삼진이 적고 범타 처리 비율이 높은 선수였다. 삼진이 적다는 건 타자가 공을 때릴 기회(BIP)를 그만큼 많이 준다(‘맞혀’)는 뜻이고, 범타 처리 비율이 높다는 것은 타자가 공을 때려도 아웃으로 처리되고 만다(‘잡는다’)는 뜻이다.

그렇다면 과연 이 ‘맞혀 잡는’ 투수들은 다른 그룹에 속하는 선수와 비교할 때 어떤 특징을 보일까?

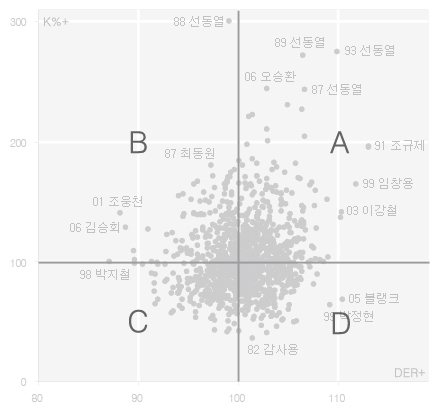

잊으신 분들을 위해 밝히면 ‘맞혀 잡는’ 투수들은 D 그룹이다. ‘특급 투수’들은 A그룹. B그룹은 삼진은 많지만 범타 처리에는 그리 능하지 못한 선수들, C그룹은 두 기록 모두 평균 이하인 선수들이다.

과연 맞혀 잡는 투수들, 그러니까 D그룹 투수들은 어떤 특징을 보일까? 맞혀 잡는다는 것은 삼진을 포기할 만한 가치가 있는 것일까?

‘맞혀 잡는’ 투구는 투구수를 줄인다?

야구팬들이 맞혀 잡는 투수를 선호하는 가장 큰 이유는 투구수를 줄일 수 있다는 것 때문. 실제로 네 그룹을 비교해 보면 맞혀 잡는 투수들 투구수가 가장 적다. 하지만 사람들의 통념만큼은 아니다. 맞혀 잡는 투수들은 한 이닝에 평균 15.6개를 던졌다. A 그룹은 15.8개. 0.2개 차이다.

범타 처리율이 떨어지는 B, C 그룹과도 큰 차이가 없다. 삼진이 적은 C그룹은 16.1개, B그룹은 16.2개다.

조사 표본에 포함한 투수 1079명은 한 시즌 평균 130⅓이닝을 소화했다. 이닝당 0.1개를 더 던진다면 한 시즌에 13개를 더 던지는 셈이다. 0.2개 차이가 난다고 해도 26개밖에 안 된다. 투구수를 교체 기준으로 삼는다면 1시즌에 1~2이닝 정도 차이밖에 되지 않는 셈.

사람들은 삼진이 투구수를 늘인다고 생각한다. 실제로 그렇게 보이기도 한다. 최근 2년간 삼진을 잡으려면 투구수 4.9개가 필요했다. 범타는 3.4개였다. 그러나 낫아웃을 감안해도 삼진은 99.9% 아웃이다. 한 이닝은 아웃 카운트 세 개면 끝이 난다. 만약 세 타자를 모두 삼진으로 돌려 세운다면 투수는 평균 14.7개만 던지면 된다.

타자가 공을 때리면 아웃 처리 확률은 71.5%로 줄어든다. 한 이닝을 끝마치려면 28.5% 많은 타자를 상대해야만 한다. 상대 타자가 늘수록 투구수가 늘어나는 것은 당연한 일. 따라서 맞혀 잡는 투수가 투구수가 적다는 건 그리 의미 있는 진술은 아니다. 투구수 조절이 필수인 선발 투수라고 해서 맞혀 잡는 투구를 선호해야 할 필요는 없다는 것이다.

물론 이것은 맞혀 ‘잡을’ 경우에 그렇다는 뜻이다. 삼진 능력이 비슷한 A(15.8)와 B(16.2), C(16.1)와 D(15.6)를 각각 비교해 보면 이닝당 평균 투구수는 약 0.4~0.5개 정도 차이가 난다. 삼진보다는 확실히 이쪽이 차이가 크다.

이유는 단순하다. 범타 처리율은 타구가 아웃으로 처리되는 비율이다. 이 수치가 낮다는 건 그만큼 많은 안타를 얻어맞는다는 뜻이다. 안타를 맞은 투수는 새로운 타자와 계속 상대해야 한다.

그럼 어떤 기록이 투구수를 늘리는지도 쉽게 알 수 있을 터. 타자에게 공을 많이 던지고도 아웃 카운트 하나 빼앗지 못하는 투구, 즉 볼넷이 투구수를 늘이는 주범이다. 평균 5.6개를 던지고도 돌아오는 건 새 타자뿐다. 투구수가 늘어나는 건 당연한 일이다.

여기서 삼진이 많은 투수는 볼넷도 많을 거라고 생각하실 분이 계실지 모르겠다. 실제로는 그렇지 않다. 삼진이 많은 A, B그룹은 평균 11.8타자마다 볼넷을 허용했다. C, D그룹은 평균 11.5타자마다 하나였다. 삼진을 많이 잡는 투수들이 근소한 차이로 볼넷을 더 적게 허용했다.

‘맞혀 잡는’ 투수는 실점이 적다?

이번에는 평균자책점이다. 투구수는 투구 과정에 대한 문제다. 평균자책점은 투구 결과를 나태낸다. 맞혀 잡는 투구로 투수가 실점을 줄일 수 있을까?

평균자책점에서도 가장 뛰어난 성적을 보이는 것은 A그룹(3.05)이다. 삼진 비율이 높은 B그룹(3.65)이 그 뒤를 잇는다. 맞혀 잡는 투수들(3.76)이 3위, C그룹(4.32)이 최하위다. 탈삼진이 방어율을 끌어 내리는 원동력인 것처럼 보인다.

그렇다고 범타 처리율을 무시할 수 있는 건 아니다. 탈삼진이 많은 A, B 두 그룹의 평균 자책점(3.26)은 C, D그룹의 기록(4.00)보다 0.74 적다. 범타 처리율을 기준으로 A와 D(3.38), B와 C그룹(4.03)의 기록역시 0.65 차이다.

그런데 탈삼진은 투수의 ‘능력’일까? 거꾸로 어떤 투수들은 상대 타자를 범타로 돌려세우는 ‘능력’을 가지고 있는 것일까? 만약 둘 중 하나가 ‘능력’의 범주를 벗어난 것이라면 그 때문에 평균 자책점이 높아진다고 해도 투수를 비난하면 안 되는 건 아닐까?

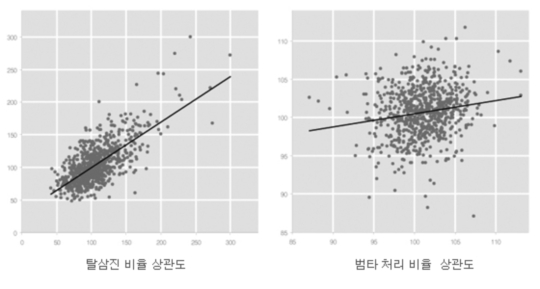

과연 어떻게 ‘능력’과 ‘능력이 아닌 것’을 구분할 수 있을까? 야구에서 어떤 기록이 ‘능력’인지 아닌지를 판가름하는 가장 좋은 방법은 여러 시즌 동안 누적된 기록의 상관관계를 알아보는 것이다.

이승엽이 홈런 타자인 이유는 한 시즌에 홈런 56개를 때려냈기 때문이 아니다. 계속해서 홈런을 많이 때려냈기 때문이다. 또 해마다 홈런 순위 상위권에 오르는 선수들은 크게 달라지지 않는다. 전년도 홈런 기록은 이번 시즌 홈런 기록과 70% 정도 상관관계를 나타낸다. 홈런을 때리는 건 타자의 ‘능력’이다.

투수가 탈삼진을 빼앗는 것도 능력이다. 전년도 탈삼진 비율과 다음 시즌 탈삼진 비율 상관관계 역시 70%가 넘어가기 때문. 탈삼진 능력이 좋아지면면 평균자책점도 끌어내릴 수 있다. 반면 범타 처리율의 상관관계는 17% 정도다. 이전 시즌 범타 처리율이 좋았다고 올해도 그러리라는 보장을 하기는 어렵다는 뜻이다. 이렇게 들쑥날쑥한 기록을 ‘능력’이라고 부르기는 곤란하다.

하지만 우리는 몇 년간 계속해서 맞혀 잡는 투구를 선보인 투수들도 알고 있다. ‘힘을 빼는’ 투구법을 터득해 제2의 전성기를 누린 투수들도 심심찮게 등장한다. ‘맞혀 잡는’ 투구를 능력이 아니라 단정 지을 수 있는 것일까?

다음 시간에 다룰 실제 투수들 기록이 해답을 알려줄 것이다.

※ 요약

- 맞혀 잡는 투구를 한다고 투구수를 줄일 수 있는 건 아니다. 삼진이 투구수에 끼치는 영향은 미미하다. 투구수에 더 큰 영향을 끼치는 건 볼넷이다. 삼진이 많다고 볼넷이 많은 것도 아니다.

- 삼진이 많은 투수가 맞혀 잡는 투수보다 점수를 더 적게 내준다. 하지만 범타처리율도 실점에 큰 영향을 끼친다. 관건은 범타 처리라는 것이 능력이냐 그렇지 못하냐 하는 것이다.