19세기 대영제국을 이끌었던 대정치가 디즈레일리는 젊은 시절 소설가이기도 했다. 그가 쓴 책이 <두개의 국민(Two Nations)>이다. 영국이 산업혁명을 통해 등장한 ‘두개의 국민’ 즉 산업재벌과 도시노동자 계급으로 양분되고 있는 현실을 그려낸 것이다. 이 ‘두개의 국민’은 보수당과 노동당를 통해 지금도 영국 정치의 근간을 이루고 있다.

영국과 다른 한국, 3개의 국민

우리나라엔 ‘세개의 국민(Three Nations)’이 있다. 이들은 동시대 같은 나라에 살고 있지만, 도저히 같은 국민이라고 볼 수 없을 만큼 다른 가치관과 트라우마를 갖고 살아간다.

하나는 ‘산업화세대’다. 성장과 안보를 중시하는 그들은 평생 ‘한국전쟁’의 트라우마 속에 살아간다. 그들은 북한 공산주의자들의 침략으로 생지옥을 경험했다. 전후에 태어난 세대도 어린 시절 가난의 책임을 한국전쟁에서 찾는다. 그들은 사소한 ‘종북사건’만 터져도 하늘이 무너진 것처럼 허둥댄다.

두번째는 ‘민주화세대’다. 민주주의와 분배를 중시하는 그들은 ‘5.18’의 트라우마를 안고 있다. 이른바 ‘국가폭력’에 대한 공포다. 국가는 불신의 대상이고 언제 국민을 감시하고 고문할지 모르는 리바이어던이다. 따라서 정부의 잘못된 정책에 대해 작은 의혹만 터져도 극단적인 음모론이 횡행한다.

세번째는 ‘산업화세대’도 ‘민주화세대’도 아닌 나머지 세대다. 마지막 민주화세대인 486세대 이후에 태어나 현재 20~30대를 구성하고 있다. 그들을 ‘정보화세대’ 혹은 ‘세계화세대’라고도 부를 수 있을 것이다. 하지만 아직 정형화되지 않았다는 뜻에서 ‘미래세대’라고 불러보자.

지금까지 등장하지 못한 제 3의 대안

미래세대는 ‘IMF’의 트라우마에 빠져있다. ‘시장의 횡포’에 상처받은 세대다. 어린시절 IMF의 충격으로 중산층에서 몰락한 경험 때문인지 항상 먹고살 걱정에 시달린다. 그러면서도 세계화된 감수성과 정보화 시대의 기술에 익숙한 젊은이들이다.

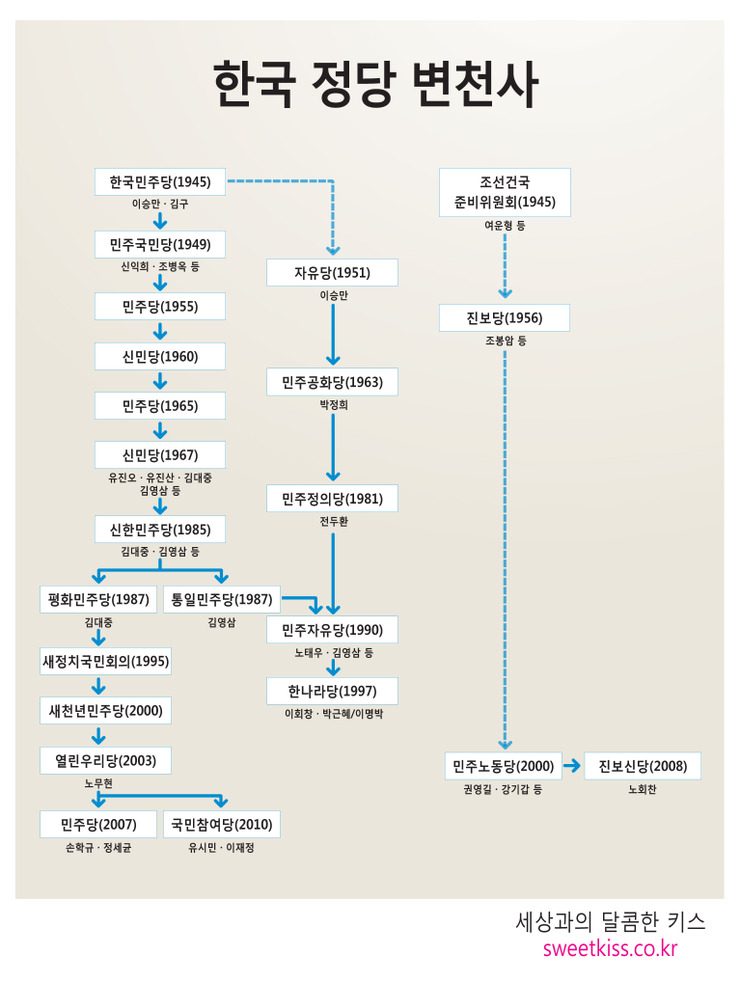

앞의 두 세대는 자신을 대변하는 정당을 갖고 있다. 산업화세대의 정당은 두말할 것 없이 새누리당이다. 박정희의 민주공화당까지 뿌리를 거슬러 올라가는 이 정당은 실제로 산업화세대가 낳은 최고의 아이돌 스타인 박근혜 대통령이 이끌고 있다. 차떼기, 성추행이 끊이지 않지만, 끊임없이 ‘혁신’하며 끈질긴 생명력을 보여준다.

민주화세대의 정당은 미우나 고우나 새정치민주연합(민주당)이다. 친일세력인 한민당에 뿌리를 두고 있지만, 김대중이란 걸출한 지도자와 함께 성장하며 호남과 민주화세력을 대변하는 맏형으로 자리잡았다. 정의당, 통합진보당, 노동당 등도 민주화세대를 대변하는 다양한 흐름이라고 할 수 있다.

안철수 현상을 넘어

문제는 미래세대다. 미래세대에겐 자기만의 정당이 없다. ‘안철수현상’의 본질은 미래세대의 정치세력화였다. 자신만의 정당을 갖지 못한 미래세대가 안철수라는 인물을 빌려서 단일투표(block vote) 행위자로 등장했던 것이다.

하지만 안철수는 ‘안철수현상’의 시대정신을 제대로 읽어내지 못했다. 그가 주장한 ‘새정치’는 ‘미래세대의 정치’여야 했다. 하지만 그는 또 하나의 대권주자로 전락해 ‘민주화세대’에 투항해 버렸다. 스스로 미래세대의 대변자임을 포기한 것. 안철수가 미래세대와 결별하는 순간 ‘안철수 현상’도 눈녹듯이 사라졌다.

결국 이제 대안은 미래세대 스스로가 조직화되는 수밖에 없다. 이른바 ‘미래세대 정당’의 건설이다. 그리고 더이상 다른세대의 명망가에게 기댈 것이 아니라 20~30대 스스로의 영웅과 지도자를 길러내야 한다. 돈과 빽이 없다고? 미국의 오바마를 봐라. 비전과 가치만 세워진다면 디지털 세대의 조직화는 오히려 쉽다.

미래세대 정당이 해결해야할 최대의 과제는 ‘저출산 고령화’다. 결혼하기 좋은 세상, 아이 낳기 좋은 세상, 비정규직이어도 살만한 세상을 만들어야 한다. 고령화사회의 최대 피해자는 미래세대가 될 것이기에 이는 당사자 문제이기도 하다. 또 국가의 존립에 관한 문제다.

대한민국이 고령화의 늪에 빠져 일본과 같은 희망없는 국가로 소멸의 길을 갈 것인가? 지속가능한 사회를 만들어 산업화와 민주화에 이은 또 다른 신화를 써내려갈 것인가? 그 답은 미래세대 정당의 조직화와 실천에 달려있다.