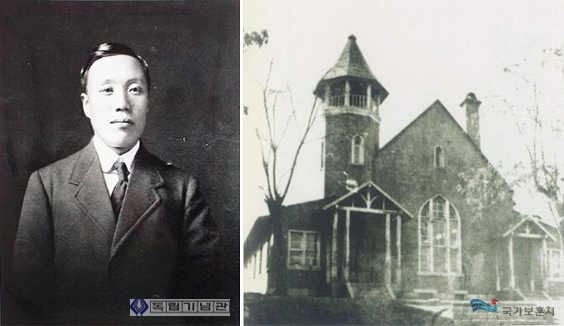

을사조약에 도끼를 들고 상소한 기독교인 전덕기

을씨년스럽다는 말의 어원이 ‘(을사늑약이 맺어진 해인) 을사년스럽다’라는 얘기는 꽤 많이 알려져 있다. 또 어떤 학설이 나와서 그 이전에도 쓰인 기록이 있다고 해서 뒤집을지는 몰라도, 1905년 11월 18일은 실로 을씨년스럽다는 말이 생기기에 족할 만큼 섬뜩한 한기가 돌던 초겨울이었다.

18일 아침이 밝아오기 전 새벽 2시. 일본의 압력과 대신들의 강청에 견디다 못한 고종 황제가 대한제국의 외교권을 박탈하는 문서에 옥새를 내어 준 것이다. 조약 문서에 기록된 날짜는 17일이지만 고종이 굴복한 날, 그리고 조약이 공포된 날은 11월 18일이다. 이로써 대한제국은 식물국가가 된다.

11월 18일 서울 시내는 뒤숭숭했다. 을사조약이 알려지면서 뭇 사람들은 흥분해서 거리로 뛰쳐나왔고 그들은 덕수궁 대한문 앞으로 몰려들었다. 한 떼의 사람들이 대한문 앞에 꿇어 엎드려 절규했다. 그들은 도끼를 떠메고 있었다. 대개 “역적의 목을 치든지 내 목을 치든지”라는 극단적인 뜻을 상주하는 이른바 ‘도끼 상소’였다.

임진왜란 때 의병장 조헌이 그랬고 꼬장꼬장의 대명사인 면암 최익현도 써먹었던만큼 일단의 유림들인가 했는데 그것이 아니었다. 그들은 대개 기독교인이었고 상동교회라는 교회의 청년회원들이었다. 그리고 그들을 인솔한 것은 그 교회의 목사 (이 당시는 전도사였다고도 한다.) 전덕기였다.

독립운동의 중심에 서 있었던 전덕기 목사

전덕기는 어려서 고아가 되어 남대문 시장 숯장수였던 숙부 슬하에서 자랐다. 그런즉 그의 어린 시절은 굳이 들여다보지 않아도 뻔하다.

그의 인생에 서광이 비친 것은 스크랜튼이라는 감리교 선교사의 집에 하인으로 들어가면서부터였다. 스크랜튼은 양반 동네에 외국인도 많은 정동에서 교회를 꾸리다가 “민중이 있는 곳” (where people are)으로 남대문 안 상동으로 교회를 옮겨 버릴 정도로 가난한 민중들에게 다가서고자 했던 기독교인이었고 전덕기는 그로부터 감화를 받아 독실한 기독교인이 됐다.

새로 이전한 상동은 이른바 상놈들의 동네였고, 전덕기는 ‘애민구휼회’라는 단체를 만들어 극빈자들에게 삶의 기반을 만들어 주고자 노력한다. 여기까지는 전덕기 자신이 “뼈 속까지 닮고 싶다“고 했던 스크랜튼과 다를 바가 없었지만 전덕기는 뼈 속까지 한국 사람이기도 했다.

그는 11월 10일 일본이 을사 조약 체결 이전 군대를 동원하여 공포 분위기를 조성하던 무렵 교회에서 구국 기도회를 개최하여 열렬히 기도를 올린다. “나라가 하나님의 영원한 보호를 받아 지구상에 독립국이 확실케 하여 주심을 예수의 이름으로 비옵나이다.”

적어도 전두환 따위를 두고 “권세 쥔 자는 하나님의 기름 부은 자” 따위의 망발을 일삼은 그 후배들과는 차원이 다른 목사였던 그는 평안도 교인들을 조직하여 오적 암살을 모의하고 무장 투쟁을 고무하기도 했다. 일제가 보기에, 또는 요즘의 이른바 주류 기독교 목회자들이 보기에 그는 당연히 목사 옷을 벗어야 하는 사이비 목사였다.

헤이그로 파송되는 이준도 상동교회에 찾아와 그 임무의 성공을 함께 빌었고, 상동교회 교인들을 중심으로 신민회를 설립하여 대한제국의 마지막 숨통을 끊으려는 일제에 저항했다. 훗날 삼일 운동 후 조선 총독부에서 나온 보고서는 상동교회를 “조선 독립 운동의 근원”으로까지 꼽았다.

전덕기는 그 중심에 서 있었다. 그 휘하의 상동교회 청년회에서 교류했던 인물들의 이름을 들다보면 그 무게감이 짐작이 갈 것이다. 민영환, 이동녕, 이상설, 이승만,이시영, 이회영, 주시경, 그리고 김구. 거기에 안창호는 호형호제한 사이. 후일 민망한 말년을 맞기는 하지만 육당 최남선은 “나의 독립 사상에 가장 큰 영향을 준 이는 전덕기 목사”라고 토로한 적이 있었다.

진정한 기독교인의 죽음

전덕기는 경술국치 후 민족운동의 뿌리를 뽑으려는 일제에 검거되어 모진 고문을 받는다. 그 후 1914년 세상을 떠나기 전까지 그는 고문 후유증과 결핵으로 인한 병마에 시달려 제대로 일어서지도 못하면서도 마치 바울처럼 편지를 보내는 ‘병상 목회’를 멈추지 않았다.

그는 후배 목회자들에게 목회에 필요한 세 가지 물품으로 ‘마른 쑥과 나막신, 그리고 의지(종이로 만든 약식 관(棺))를 들었다. 그것은 연고 없는 가난한 이가 돌아갔을 때 마른 쑥을 콧구멍에 꽂고 들어가 그를 염해야 하기 때문이었고 대개 시체 썩은 물이 방안에 그득하므로 나막신이 필요했으며, 그 종이 관에 싸서 망자를 묻어 주었던 자신의 숱한 경험에서 나온 말이었다.

그가 돌아갔을 때 서울 장안은 슬픔에 휩싸였다. 어디서 몰려들었는지 모를 초상꾼들이 교회로 몰려들었고 관을 잡고는 목을 놓아 울었다. 가장 슬퍼한 것은 남대문 일대의 거지들 왈짜들, 불한당 소리 듣던 이들이었다. 서울 장안의 기생들도 소복을 입었으며 갑오경장 이래 차별은 없어졌으되 여전히 사람 취급에서 벗어나 있던 백정들도 꺼이꺼이 소울음을 울었다. “우리 선생님이 죽었다. 우리 선생님이 가셨다.” 상여를 따르는 사람들은 십 리를 헤아렸다고 한다.

나이 마흔도 안된 젊은 목사의 죽음 앞에서 그토록 많은 사람들이 슬퍼한 것에는 마땅히 이유가 있으리라. 망해 가는 나라를 구해 달라고 자신의 신에게 기도하고 도끼를 들고 달려나가 “조약을 거두시든지 내 목을 치라”고 자신의 황제에게 호소하던 목사. 대한제국에서 가장 낮은 자들과 함께 하면서 그들의 썩은 시신들을 거두는데 이력이 났지만 동시에 산 송장과 같은 매국노의 목숨을 거둘 의거를 계획하던 목사….. 그의 생애를 돌이키면 사람들이 그리도 슬퍼한 이유를 찾는 일이 그리 어렵지 않다.

기독교가 그 많은 범죄와 행악, 교만과 횡포 가운데에서도 그래도 기독교로서 남아 있는 이유는 저런 목사와 그 후예들이 진흙탕 속 연꽃처럼 피어나 왔기 때문이 아닐까. 1905년 11월 18일 그 ‘을씨년스럽던’ 날에 한 목사가 도끼를 들고 대한문 앞에 엎드렸다.

원문: 산하의 오역