1.

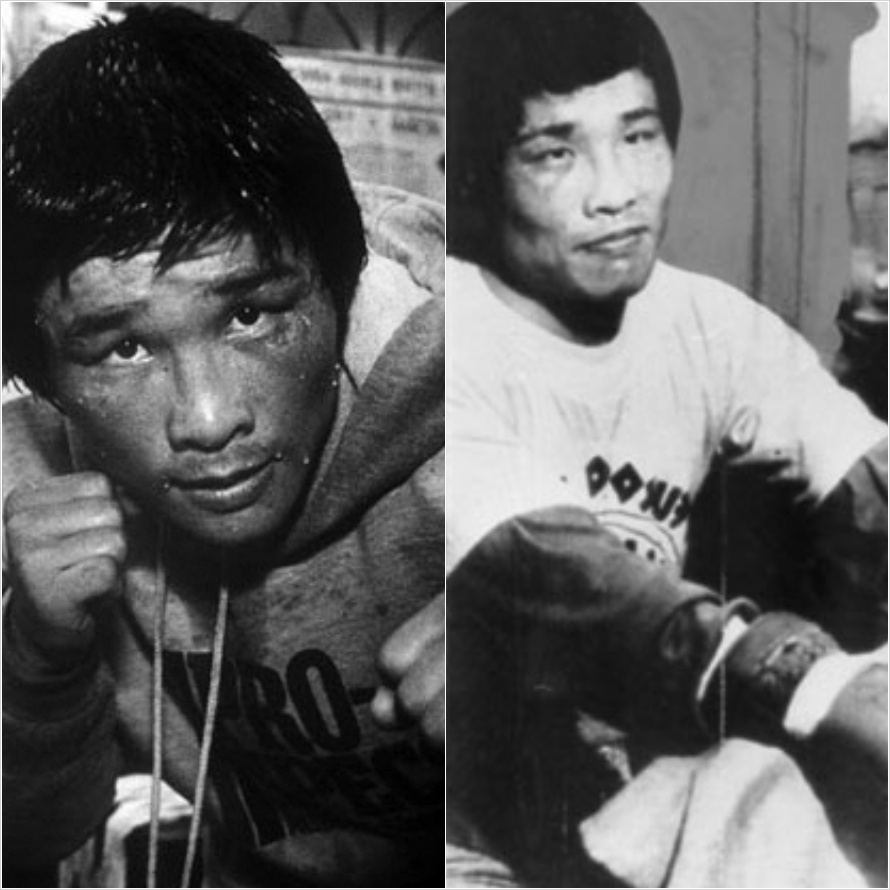

1982년 11월 14일 낮 (미국 시간으로는 13일이지만) 각 가정의 안방의 TV는 하나의 타이틀매치 ‘위성중계’에 고정되고 있었다. 대저 한국 권투는 이른바 틈새에 강했다. 즉 메인 체급, 페더급이니 밴텀이니 미들이니보다는 ‘쥬니어’나 ‘라이트’자가 붙은 체급에서 주로 챔피언을 배출했다는 뜻이다. 그런데 이번 경기는 주니어가 아닌 ‘라이트급’ 타이틀매치였다. 도전자는 동양 챔피언 김득구, 그리고 챔피언 미국의 레이 맨시니.

맨시니는 흑인들이 판을 치던 미국 권투계에 혜성과 같이 나타난 백인 스타였다. 몇 년 전 니카라과 마나과 시장까지 하다가 의문의 자살을 했던 전설적인 복서 알렉시스 아르게요에게 아깝게 패하긴 했지만 그 외에는 진 적이 없는 상승의 스타였다.

하지만 김득구는 동양챔피언이라는 것 말고는 그다지 알려지지 않은 복서였다. 화려한 아마튜어 전적이 있었던 것도 아니고, KO왕으로 인기몰이를 한 것도 아니었다. 전문가들 그 누구도 김득구의 승리를 점치는 사람은 없었다. 레너드나 헌즈가 경기를 벌이는 ‘라스베가스 시저스 팰리스 특설링’에 서는 것 자체가 의미있는 일이라 생각할 뿐.

2.

삼국지에서 조조의 장수 방덕은 관우와 싸우러 갈 때 관짝을 끌고 나간다. “유비의 부하인 마초의 사람이었으니 믿을 수 없다.”는 험담에 조조가 자신을 배제하려 하자 피끓는 충성 맹세로 조조를 감동시키고서 그 각오를 보이고자 한 행동이었다. 관우를 죽여 관에 넣어오거나, 자신이 그 속에 담겨 돌아오겠다는 시위였다.

그런데 김득구가 그랬다. 김득구는 미국행 비행기에 작은 나무관을 싣고 갔다. 물론 상징적인 것이었지만, 그 각오는 방덕과 같은 것이었다. 김득구는 호텔방에 “맨시니 너는 나한테 죽는다.”는 낙서까지 하며 독기를 발산한다.

김득구로서는 물러설 수 없는 한판이었다. 그의 고향은 강원도 거진, 강원도의 최북단의 어촌마을이었다. 그는 몇 년 동안 기록했던 일기에서 이렇게 적었다. “ 동해의 저 끝에서 솟아오르는 붉은 태양, 처음 솟아오르는 태양을 보노라면 누구도 반하지 않고는 견딜 수 없을 것이다. 그래, 온 누리를 비출 수 있는 태양이 되리라. 어린 내 가슴에 항상 자리잡고 있는 영웅심, 그것은 내 고향 동해에서 비롯되었다.”

하지만 그의 어린 시절은 그렇게 빛나지도 않았고 영웅적이지도 않았다. 재가한 어머니 때문에 원래 이득구였다가 김득구가 된 그는 이복형들의 틈바구니에서 눈치를 보며 자랐다. 초등학교 때에도 육상 선수로 뛸만큼 운동 신경은 좋았지만 굶주림에 지쳐 쓰러진 적도 한 두 번이 아니었다고 한다.

이복형들은 다람쥐처럼 재빠른 막내 동생을 이 동네 저 동네 데리고 다니면서 싸움을 붙이기도 했는데 그때 김득구는 물불을 가리지 않고 덤벼들어 그 장래성(?)을 보이기도 했다. 하지만 또 그는 정의파이기도 했다. 같은 반 단짝 친구였던 시각 장애인 친구를 괴롭히는 몇 명의 악동들을 응징하기 위해 혼자서 달려들기도 했던 것이다.

그를 다룬 영화를 보면 돈 3천원을 들고 가출한 김득구에게 버스 안내양이 어디까지 갈 건지는 묻는 장면이 나온다. 그때 김득구의 답은 “끝까지……”였다. 서울로 온 김득구는 그야말로 모든 바닥의 일거리들을 경험한다. 구두닦이, 껌팔이,철공소 공원, ‘빨간책’ 행상까지. 권투는 그의 꿈이었지만 먹고 살기 바쁜 손에 글러브를 낄 겨를이 없었다.

그러다 고향 사람이 공장인 공장에 취직이 되면서부터 그는 권투에 입문할 수 있었다. 참혹할이만큼 어려운 환경 속에서도 그는 이런 글귀를 적어 놓았다. “가난은 나의 스승이다.” 그리고 닥치는 대로 책을 읽으며 검정고시에도 도전해 합격했다. 진정코 그는 의지의 한국인이었다.

3.

맨시니와 김득구의 대결은 과히 관우와 방덕의 대결이었다. 어디서 온 촌뜨기가 나를 상대하겠다고 나대느냐던 관우가 방덕에게 큰코를 다치고 자칫하면 목이 떨어질 뻔 했던 것처럼, 동양에서 온 무명의 도전자는 거칠게 맨시니를 몰아붙였고, ‘백인의 희망’ 맨시니는 당혹감을 감추지 못했다. 명승부였다.

3회에 떨어질까 4회에 KO될까하던 김득구가 놀라운 파이팅을 보이자 일요일 점심의 각 가정의 안방과 다방과 전파사 앞에서는 환호성이 터져 나왔다. 그러나 9라운드를 넘기면서 김득구의 체력이 달리는 것이 눈에 보였고, 13라운드에서는 그로기 상태로까지 몰렸다.

그리고 14라운드. 김득구는 판정으로 가서는 가망이 없다는 듯 탱크처럼 밀고 나왔다. 하지만 맨시니는 아직 힘이 많이 남아 있었다. 원 투 펀치가 김득구의 턱에 작렬했고 맷집 하나는 알아준다던 김득구는 그만 링 바닥에 등을 붙이고 말았다. 누가 봐도 경기는 끝난 듯 했다. 그때 김득구가 풀린 눈으로 로프를 잡고 몸을 일으키는 것이 눈에 보였다.

“일어나지 마라 그냥. 잘했다. 일어나지 마라.” 화장실도 안 가시고 경기를 지켜보시던 아버지의 한 마디였다.

아마 경기를 지켜보던 수많은 한국인들은 그렇게 부르짖었을 것이라 믿는다. 두 주먹만이 희망이던 가난뱅이 복서가 놀라운 파이팅에도 불구하고 역부족으로 나가떨어지고, 안간힘을 쓰며 일어나려던 바로 그 순간, 그는 많은 이들의 절망과 슬픔을 짊어진 아바타가 됐다. 적어도 그 순간 누구도 “일어나 새끼야. 그거 하나 못 때려 눕히냐?”라고 일갈하는 건방진(?) 한국인은 드물었을 것이다.

그는 경기 후 의식을 잃었고 한 번도 깨어나지 못한 채 죽음을 맞는다. LA의 교포 한의사들의 침술까지 총동원됐지만 소용이 없었다. 급거 미국으로 날아간 어머니가 미국 법원에서 “내 아들 득구는 죽었습니다.”라고 사망 선고를 내리고 그 장기는 동양계 미국인들에게 기증되었다.

4.

결국 말이 씨가 됐다. 김득구는 관에 실려 고국에 돌아와야 했다. 찢어지게 가난했던 그는 파이트머니 이상의 돈을 벌어들이는 데에는 성공했다. 요즘 물가로 10억원 가까운 돈이 보상금으로 지급됐던 것이다. 하지만 그 돈을 둘러싸고 임신한 약혼녀와 이복, 동복 형제들간에 갈등이 빚어졌고 그 속시끄러운 다툼 와중에 “가난이 내 아들을 죽였다.”던 어머니 양선녀씨는 스스로 목숨을 끊는다. 어머니 역시 찢어지는 가난과 참혹한 전쟁의 틈바구니에서 기를 쓰며 살아왔던 수많은 한국인 중의 하나였다.

맨주먹 하나로도 가난을 이길 수 있다는 희망을 품고 자신의 꿈을 향해 달리던 한 젊은이가 1982년 11월 14일 그 마지막 투혼을 불태웠다. 가끔 그를 생각할 때면 더듬더듬 로프를 찾아 움켜쥐고 어떻게든 일어서려고 애쓰던 그의 부어오른 얼굴이 부담스럽게 오버랩되곤 한다. 다행한 일은 그의 유복자가 건강하고 똑똑하게 잘 커서 의젓한 대학생이 되었다는 소식이었다. 그 소식을 들은 지도 한참이니 아마 이제는 사회인이 되었을 것이다.

그럴 기회야 없겠지만, 또 그 아들에게는 이미 귀에 못이 박힌 이야기인지도 모르겠지만 행여라도 그를 만나면 나는 침을 튀기며 말할 것 같다. 네 아버지가 얼마나 감동적인 경기를 했는지, 네가 얼마나 훌륭한 파이터의 아들인지를 전해 주고, 훌륭히 살아서 아버지의 꿈처럼 “온 누리를 비추는 태양이 되라”고 격려해 주고 싶은 맘에서다.