사마천이 ‘사기’를 쓸 때 여러 번 하늘을 우러러 하늘을 불렀다고 했다. 하늘이여 이래도 됩니까? 하늘이여 이래도 됩니까? 마땅히 벌을 받아야 할 자가 호의호식하다가 종생하고, 제 한 몸 던져 만인을 이롭게 하려던 자들은 비참하게 죽어가고, 도무지 하늘이 눈이 있고 귀가 있다면 차마 내버려 두지 못할 일들이 버젓이, 그리고 지천으로 역사 속에서 벌어지고 있었기 때문이었다.

사마천같은 훌륭하신 역사가만이 그런 탄식을 할 수 있는 건 아니다. 1938년 10월 19일 오늘 죽어간 한 조선인의 생애만 들춰 봐도 어떻게 이런 삶을 산 사람이 이렇게 비참한 죽음을 맞이해야 했는가에 대한 원망스러움이 스멀거리며 돋아나니까.

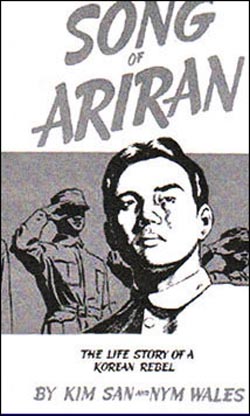

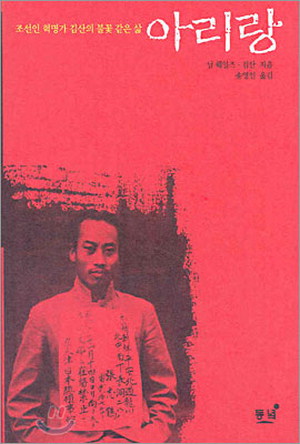

역사의 미아가 될 뻔 했으나 미국의 여성 언론인 님 웨일스에게 자신의 인생 역정을 토로한 책 ‘아리랑’으로 기적적으로 짧으나 깊은 흔적을 역사에 남긴, 그리고 그 대화를 나눈 후 1년 만에 역사 속에 생매장됐던 김산, 본명 장지락이 중국 홍군에 의해 총살됐다. 그 정확한 기일은 누구도 모른다. 단지 중국 공산당 정보기관의 수장 강생이 10월 19일자로 “트로츠키주의자, 일본 간첩으로 처형하라”는 명령을 내린 것이 확인될 뿐.

님 웨일스를 감동시킨 남자의 노래

중국 대륙을 휘젓고 다니던 당찬 여성 언론인 님 웨일스, 동료이자 남편이 된 에드가 스노에게 “아시아의 황후가 되고 싶어 중국에 왔어요.”라고 눙칠 정도로 통이 컸던 그녀는 중국 공산당이 대장정 후 도사리고 있던 연안의 도서관에서 영문 책을 유달리 많이 빌려간 한 청년에게 주목한다.

그는 이름조차 낯선 나라 조선의 혁명가라고 했다. 훤칠한 키에 잘생긴 얼굴, 그리고 매번 빨려 들어가는 듯한 그의 인생 스토리의 바다에 웨일스는 풍덩 빠져들고 만다. 강만길 교수는 “님 웨일스의 글을 보면 분명 이성적으로 김산을 사랑했던 것 같다.”고 했다. 그만큼 김산은 웨일스에게 강렬한 인상을 남겼다.

러일전쟁이 한창일 무렵 대한제국 평안도에서 태어난 김산이 채 걷기도 전에 대한제국은 외교권을 빼앗겼고, 다섯 살 때는 나라가 없어졌다. 기독교적 가치관을 지니고 자라났지만 3.1 운동을 겪으면서 김산은 허공에 매인 십자가의 구원을 버린다. 똑똑히 목격한 제국주의의 만행에 맞서는 길은 무장 투쟁 뿐이었다. 일본, 상해, 만주, 연안, 광동성 광주 등 그의 발길은 산지사방에 닿았다. 그 거친 길을 회고하면서 김산은 한 노래를 자주 언급했다. ‘아리랑’

“조선에 민요가 하나 있다. 그것은 고통받는 민중들의 뜨거운 가슴에서 우러나온 아름다운 옛 노래다. 심금을 울려 주는 아름다운 선율에는 슬픔이 담겨 있듯이, 이것도 슬픈 노래다. 조선이 그렇게 오랫동안 비극적이었듯이 이 노래도 비극적이기 때문이다.”

이것이 김산의 첫 설명이었다. 님 웨일스는 거칠고 험악한 그의 인생 구비마다 아리랑이 아롱져 흐르고 있음을 금새 알 수 있었다.

“전투에서 패한 후 우리는 먹을 것을 찾아 헤매야 했지요. 가까스로 피운 모닥불 옆에서 우리는 아리랑을 부르며 울었소.” 패배의 노래. “날 잡아가는 일본 경찰에게 이렇게 얘기했었소. 이런 날 나오는 노래는 아리랑 밖에 없다.” 절망의 심연 에 빠져들던 중 발가락 끝에 닿는 바닥 같은 노래. “인간으로서 견디기 어려운 육체적 고통과 심리상태에 대한 압력을 최악의 방법으로 실험 받았을 때” 불렀던 희망의 숨구멍같은 노래.

그 노래는 김산만의 노래가 아니었을 것이다. 조선의 해방을 앞당기기 위하여 남의 나라의 무장 봉기에 앞장섰다가 떼죽음을 당한 청년들, 조선은 해방되어야 한다는 믿음 하나로 풍찬노숙 천지사방을 쏘다니다가 폐병으로 쓰러져 죽고 마적떼에게 토막 나 죽어간 사람들, 폭탄 하나에 목숨을 걸고 총알 하나에 인생을 다퉈야 했던 그 허다한, “김산의 등 뒤에 선, 그러나 이름조차 남기지 못한 수많은 김산” (이원규의 “김산 평전” 서문 중)의 노래였다.

님 웨일스는 김산만큼이나 그 노래에게서 깊은 인상을 받았고 그의 생애를 담아 발간한 책 제목을 ‘아리랑’으로 붙였다.

우리가 기억해야 할 역사

이 책을 우리가 안 것은 무려 1984년의 일이었다. 사상이 의심스러운 정도가 아니라 명백히 위험한 사상의 소유자였던 김산의 삶을 담은 책 ‘아리랑’은 말할 필요가 없는 금서가 되었고 명명백백한 ‘불온도서’가 되었다.

죽기 직전 님 웨일스가 “한국인들은 나한테 와서 아리랑의 의미를 묻는다.”고 냉소했듯 우리는 우리 역사의 의미를 오랫 동안 잃어버리고 살았고, 잊어버리도록 강제되어 살았다. 해방이란 일본의 패망에서 비롯된 부산물로만 생각할 뿐, 그 단어를 얼마나 많은 사람들이 목메어 기다리다 목이 찢어져 죽어갔는가에 대해 진지하게 가르쳐 준 적도, 배운 적도 없었다.

오늘날 그 결과로 우리는 “간도 특설대로서 토벌 대상은 팔로군 소속의 조선군들이고, 6.25 때 남한을 침공한 인민군이 되었으니 친일파가 아니라 대한민국에 공을 세운 것”이라는 해괴망측한 논리의 발호를 본다. 이쯤 되었는데 “하늘이여 이래도 됩니까” 소리가 나오지 않으려고.

우직한 사람들의 한 걸음 한 걸음이 역사를 바꾼다. 그것은 맞다. 그러나 그 우직하고 올곧은 사람들의 육신이, 그들의 사력을 다해 돌리는 역사의 수레바퀴에 바스라지는 경우는 부지기수다. 그리고 수레 위에 앉은 이들이 우두망찰 그들의 존재조차 모른 채 바퀴를 재촉하는 것은 너무도 자연스런 일이 되어 버리기도 한다.

1938년 10월 19일 서른 다섯 평생을 조선 해방과 혁명에 들이부었던 한 창창한 젊음이 끝내 아리랑 고개를 넘지 못하고 굴러 떨어졌다.

원문: 산하의 오역