라디오가 5천만명에게 사용되기까지 약 40년이 걸렸고, TV는 약 10년, 아이폰은 약 3년이 걸렸다. 이처럼 변화의 주기는 점점 짧아지고, 그 중에서도 디지털 프로덕트, 인터랙션 디자인 분야는 스마트폰의 대중화를 기점으로 그 어느때보다 빠르게 변화하기 시작했다.

하나의 제품일지라도 거의 모든 사람의 일상이 되어버리고 나면 오히려 그 제품이 사람들이 살아가는 방식과 더 나아가 사회 시스템을 변화시킨다. 전구와 자동차가 오늘날 우리가 살아가고 있는 모습을 결정했 듯, 스크린과 인터넷은 다시한번 우리 삶의 방식을 크게 바꾸고 있다.

또한 인간과 디지털의 경계가 흐릿해지고 있는 현실에서 인터페이스는 더 이상 스크린속에만 존재할 수 없고, 그렇기에 향후 수년간 진행될 급격한 변화속에서 프로덕트 디자이너들은 계속해서 통념과 상식을 버리고 새로움을 받아들이는 훈련을 필요로 하게 될 것이다.

올해 테크놀로지와 프로덕트 디자인 분야에는 그 어느때보다도 다양한 변화와 진전이 있었고, 미래에 대한 논의 또한 끊이지 않았다. 올해가 지나가기 전에 한해 동안 읽었던 책이나 관심있게 지켜봤던 키워드들을 중심으로 개인적인 생각들을 하나의 글로 정리 해두고자 한다.

Wearable Device

컴퓨터는 발명 이후 계속해서 소형화, 경량화, 저가화 되어왔고, 한편으로는 계속해서 사람과의 거리를 좁혀왔다. 연구실에서 각 학교로, 가정으로, 그리고 사람의 무릎 위로, 이제는 손 안으로 들어왔다. 어찌보면 이 시점에 웨어러블 디바이스가 논의되기 시작한 것은 자연스럽다. 모두가 스마트폰을 들고다니는 시대를 지나 컴퓨터는 이제 사람들의 일상적 행위의 일부가 되고자 하는 것이다.

웨어러블 테크놀로지의 화두가 되고 있는 디바이스들을 살펴보면 시계, 안경, 팔찌 등 대부분 사람들이 이미 사용해오던 사물들의 모습을 취하고 있다. 이것은 컴퓨터가 사람의 주머니 들어가기 위해 Pocket PC가 아닌 핸드폰으로 포지셔닝 한것과 동일한 맥락이라고 볼 수 있다. 언제부터인가 기술의 발전은 사람들로 하여금 새로운 행동을 요구하기 보다는 그들이 이미 취하고 있는 행위 속으로 자연스럽게 녹아들기 시작했다.

“Pebble was built to ‘mesh into your life,’ not change your behaviour”- Eric Migicovsky, CEO of Pebble

“페블은 당신의 행동을 바꾸려 하기 보다는, 그 안에 맞물려 들어가기 위해 만들어졌습니다.”

“To earn the privilege of being worn, wearable design should evoke a feeling of the device as a natural extension of the person. It should not require the person to adapt or force new behaviour.” – Marcus Weller, Ph.D.

“입혀진다는 것에 대한 특권을 누리기 위해 웨어러블 디자인은 인간의 자연스러운 확장으로써의 디바이스의 감성을 일깨워야 합니다. 그것이 사람으로 하여금 새로운 행동을 요구해서는 안됩니다.”

이를 디자인 관점에서 보면, 나오토 후카사와가 이야기했던 ‘Design dissolving in behavior’라는 개념과 들어맞는다. 그는 사람들이 제품을 통해 무엇인가를 가장 잘 할 수 있는 상태는 제품 자체를 인지하지 못한 상태라는 ‘Without Thought’ 철학을 강조 해왔다. 인터랙션 디자인은 이러한 사용환경 변화에서 자유로울 수 없기에, 변화의 큰 방향을 이해하는것은 중요하다.

결국 디자이너가 웨어러블 디바이스의 보편화 속에서 읽어야 할 중요한 코드는, 그와 함께 시작 될 Screenless technology(無스크린 기술) 시대의 도래다. 인간과 디지털의 경계이자 접점인 인터페이스의 역할을 오늘날 스크린이 대부분 맡고 있고, 초기 웨어러블 디바이스들 역시 스크린의 의존도가 큰 편이다.

하지만 그 접점이 불분명해지는 과정에서 인터페이스는 더 이상 스크린속에 머물러 있을 수만은 없다. 웨어러블 디바이스들뿐 아니라 Siri, Google Now, Kinect, Leap Motion, Touch ID등 주목받고 있는 기술들은 모두 공통된 미래를 그리고 있다. 새로운 사용환경 속에서 인터페이스는 결국 스크린을 벗어나 사람들의 행동 패턴 속에 자연스럽게 녹아들게 될 것이고, 웨어러블 디바이스에 대한 논의는 이러한 큰 변화의 시작점이라고 생각한다.

마커스 웰러는 그의 최근 글 ’10 top wearable technology design principles’ 에서 웨어러블 테크놀로지 디자인의 10가지 법칙을 이이기하며 human, person, behavior 등의 단어들을 반복해서 사용했다.

이는 웨어러블 테크놀로지가 데스크탑 또는 스마트폰 처럼 인간으로부터 독립된 객체에서 작동되는것이 아닌 인간의 행위와 동일한 레벨에서 작동한다는것을 의미하고, 이로인해 디자인의 시작점 역시 기계가 아닌 인간으로부터가 되어야 한다는 것을 의미한다. 웨어러블이 보편화 될 미래에 디자이너들은 오늘날 OS와 하드웨어에 쏟는 관심 이상으로 인간의 기본적인 행동방식과 그 안에서 해결될 수 있는 문제점들을 유심히 살펴봐야 하게 될 것이다.

The next tools

완벽한 프로세스란 존재하지 않듯 완벽한 툴도 존재하지 않는다. 결국은 최선의 결과를 만들어내기 위해 계속해서 변화해야 하는것이 프로세스와 툴이다.

하지만 끊임없이 바쁜 일정을 소화해야 하는 제작자들이 새로운 프로세스와 툴을 시도해 보기란 쉽지 않고, 그렇다보니 자의적 보다는 타의적인 이유에 의한 변화가 더 일반적이다. 결국 대부분의 경우 더 효율적인 방법에 대한 고민 보다는, 사용환경의 급격한 변화로 더 이상 기존의 프로세스와 툴이 적합하지 않아졌을때 이를 개선하거나 바꾸게 되는데, 바로 지금이 그런 시기인것 같다.

이제는 포토샵에 가로 1440px 새창을 띄워놓고 웹디자인을 시작하거나 고정 해상도의 앱 페이지를 디자인하는 방식으로는 효율적인 프로덕트 개발이 어려워졌다. 어떻게보면 디자이너로써 느끼는 가장 큰 변화는 포토샵 자체의 활용도가 점점 줄고 있다는 것이다. 포토샵은 픽셀단위의 이미지를 만들어내거나 합성 하기에는 정말 훌륭한 툴이다.

하지만 웹은 더이상 정해진 사이즈로 만들어낼수도 없고, 이미지에 크게 의존하지도 않으며, 심지어 픽셀단위로 설계할수도 없어졌다. 디자이너들의 프로필에서 흔히 찾아볼수 있던 Pixel perfection이란 말은 이제 힘을 잃었고, 오히려 그런 마인드셋은 Lean 프로세스에 해가 된다는 의견들도 있다.

멋진 시안으로는 클라이언트는 얻을 수 있어도 유저는 얻을 수 없다. 극소수를 제외한 대다수의 유저는 우리가 만드는 프로덕트 자체에도 관심이 없다. 그들은 그저 본인의 목적을 달성하기에 가장 편리하고 적합한 무언가를 원할 뿐이다. 그렇기에 이제는 시안이 아닌 프로덕트를 만들어내기에 적합한 툴이 필요하다.

다행히도 최근의 변화 중 하나는 아주 작은 단위(스크립트 or 플러그인) 에서부터 독립적인 소프트웨어까지, 디자인 프로세스를 개선하기 위한 높은 완성도의 다양한 툴들이 수많은 개발자 혹은 스타트업들에 의해 끊임없이 개발되고 있다는 것이다.

모든 툴을 확인하고 배울필요는 없지만, 더 효율적인 프로세스를 위해 관심있게 지켜보고 더 적합한 툴을 찾는 노력은 필요하다. 아래의 툴들은 최근에 출시된것도 있고 오래된것도 있지만, 개인적으로 작업 프로세스를 개선하기 위한 노력 중 일부로 사용해보고 있는 것들이다.

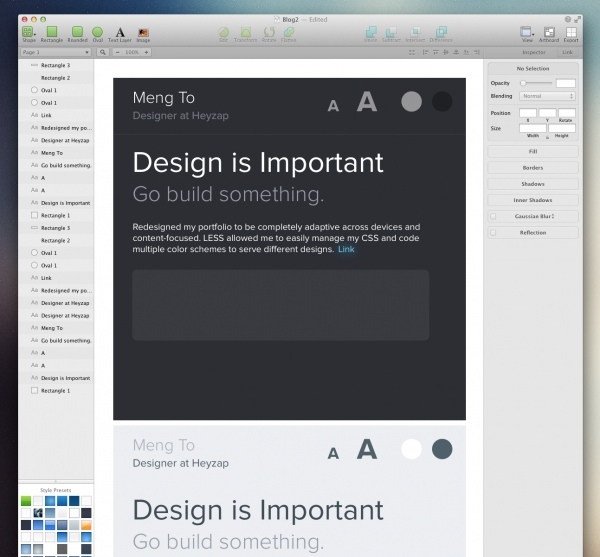

Sketch – 인터페이스 디자인에 최적화 된 벡터 기반 그래픽 툴

Quartz Composer – 노드 기반 비주얼 프로토타이핑 툴 (Julie Zhou의 아티클을 통해 최근 재조명 됨)

Framer – 페이스북에서 제작된 자바스크립트 기반 웹 프로토타이핑 툴

조금 더 나아가 이제는 해묵은 논쟁인 ‘디자이너가 코딩을 해야 하는가’에 대해서 나는 사실 이 논쟁 자체가 무의미하다고 생각한다. 산업디자이너는 재질과 금형에 대해 알아야 하고, 출판디자이너는 종이와 잉크에 대해 알아야 한다. 디지털 프로덕트가 시작부터 끝까지 code로 이루어져 있다면 디자이너가 이를 알아야 하는것이 억지스럽지 않다고 생각한다.

Steven Bradly의 글에 인용된 반 고흐의 편지에서, 반 고흐가 원하는 색을 더 잘 표현하기 위해 기존의 물감이 아닌 프린터 잉크를 연구하고 사용해보는 과정에 대한 내용이 짤막하게 나온다. Role을 정립하고 구분하려 애쓰기 보다는 더 나은 결과물을 위해 끊임없이 공부해야 하는것이 왜 중요한지에 대해 생각해볼 필요가 있다.

Microinteractions

Good design과 Great design의 차이는 디테일에 있다고 한다. 댄 새퍼가 올해 새로 출간한 책 Microinteractions는 이러한 디테일에 관한 이야기다. 그는 우리가 흔히 인터랙션 디자인의 결과물을 보고 디테일이라고 단정짓거나 혹은 피상적으로만 논하던 부분들을 구조적으로 정리했다.

마이크로인터랙션은 프로덕트를 구성하는 수많은 인터랙션 중 하나일 수도 있고, 때로는 그 자체가 하나의 프로덕트가 될수도 있다. 하나의 마이크로인터랙션은 단 하나의 기능을 수행하는 한 개의 use case로, 댄 새퍼는 이것의 구조를 Trigger, Rules, Feedback, Loops & Modes의 네 단계로 구분하여 설명했다. 모든 마이크로인터랙션은 이 네 단계로 나뉘어 이해될 수 있고, 반대로 이 과정을 거쳐 디자인될 수도 있다.

인터랙션 디자인에서 디테일의 중요성은 자주 거론되지만 프로세스적으로 이에 관련된 부분은 상당히 파편화 되어있거나 심지어 개인의 성향에 의존되는 경우도 많았다. 댄 새퍼의 책은 이런 부분에 대한 이론적이면서도 실제적인 정리라고 볼 수 있을것 같다.

‘The overall experience of a product relies heavily on its microinteractions. They are the “feel” in look-and-feel.’

‘프로덕트의 전체적 경험은 마이크로인터랙션에 크게 의존한다. 마이크로인터랙션은 룩-앤-필 에서 ‘필’에 해당된다.’

‘The goal for microinteractions is to minimise choice and instead provide a smart default and a very limited number of choices.’

‘마이크로인터랙션의 목표는 선택사항을 최소화 하는대신, 스마트한 기본값과 아주 적은 수의 선택사항들을 제공하는 것이다.’

‘Don’t make users guess how a trigger works. Use standard controls as much as possible. As Charles Eames said, “Innovate as a last resort.”’

‘유저가 프로덕트를 어떻게 구동할지 추측하도록 해선 안된다. 가능한 가장 보편적인 컨트롤을 사용하라. 찰스 에임스가 이야기했듯, “최후의 수단으로 혁신하라.”’

스마트폰의 등장 이후 웹은 모바일로 옮겨가기 시작했고, 핵심 테크 기업들이 Mobile First를 선언하면서 디지털 프로덕트 디자인은 극도로 단순해져왔다. 모바일 환경에서 사용될 프로덕트는 가장 핵심적인 파트 외의 모든 부분을 제외시켜야 한다는 논의가 일반적이었고, 이 변화는 모바일의 사용성을 향상시키는데 큰 역할을 했다고 생각한다.

다만 이 총체적 단순화의 과정속에서 기존의 소프트웨어들이 가지고 있었던 작지만 중요했던 부분들도 함께 많이 제외되었다. 단순함이란 단지 복잡함의 부재가 아닌, 제품이 가진 가장 핵심적인 것을 표현해낸 것이라는 조나단 아이브의 말을 생각해 볼때, 그간의 단순화는 진정한 의미의 Mobile First라기 보다는 오히려 데스크탑의 복잡함을 제거해 모바일 사이즈에 적용시키는 과정이지 않았나 싶다.

이제 우리가 해야할 단순화는 화면에 표현되는 개체의 숫자를 줄이는 작업이 아닌, 유저가 프로덕트를 사용해 목적을 달성하기까지의 과정에 대한 단순화가 되어야 한다. 그러기 위해서 프로덕트의 개발은 오히려 더 세심하고 많은 고민을 거쳐야 하고 가장 작은 부분들에 대한 많은 논의가 필요해질 것이다. 댄 새퍼의 말처럼, ‘프로덕트의 디자인의 퀄리티는 가장 작은 부분이 결정한다.’

Remote work

‘The time is right for Remote Work.’

37signals의 창업자 제이슨 프라이드는 최근 출간된 그의 책 Remote: Office Not Required*에서 이제는 원격업무가 아주 오랜 시간동안 우리의 업무방식으로 자리 잡아왔던 오피스 기반의 시스템을 대체할 때가 되었으며, 원격 업무의 티핑 포인트는 머지 않아 올것이라고 이야기 한다.

Rework에서도 그랬듯 그가 던지는 화두는 언제나 파격적이지만 내용은 상당히 현실적이다. 그가 단지 이론가가 아닌 37signals라는 훌륭한 기업을 창업하고 경영중인 사람으로써 본인의 경험에 기반한 책을 써내기 때문일것 같다. (37signals는 소프트웨어 개발사로, 39명의 직원 중 28명이 미국 뿐 아니라 전세계에 퍼져 원격으로 일하고 있다.)

생각해보면 오늘날 우리가 일하는 방식은 정말로 비효율적이다. 분야와 업무성격을 막론하고 모든 사람이 정해진 시간에 맞춰 일을 시작하고 마치며, 하루 일과 중 정말로 일에 집중할 수 있는 시간은 길지 않다. 사람들 입장에선 오피스 근처에 살아야 하고, 회사입장에선 인재를 채용하기 위해 사람이 많은곳에 오피스를 둬야 하다보니 도시집중화는 점점 심각해지고 인재 채용의 폭은 좁아질수밖에 없다. 그리고 모든 사람들이 출퇴근을 통해 낭비하는 시간과 경제적 손실은 어마어마하다.

책을 통해 제이슨 프라이드는 37signals의 경험을 토대로 원격 업무방식을 적용하는데 어떤 어려움이 있었으며 어떻게 개선될 수 있었는지에 대해 현실적인 사례들을 토대로 이야기 하고있다. 그리고 일반적으로 사람들이 가지고 있는 편견들, 예를 들면 ‘모두가 한 방에 모여있을때 가장 훌륭한 결과를 만들 수 있다.’, ‘직원들은 감시하지 않으면 일하지 않을것이다.’, ‘사내문화는 함께 있을때만 생겨날 수 있다.’, ‘사람들은 오피스가 아닌곳에선 일하지 않는다.’ 등에 대한 자신의 경험과 의견도 이야기한다.

사실 원격업무의 강점은 충분히 설득력이 있고, 이를 위한 기술적, 환경적인 기반은 이미 준비가 되어있다. 하지만 아직까지도 원격업무가 보편화 되기 힘든 이유는 이런 현실적인 요인 때문이 아니라, 이것이 사람들이 아주 오래전부터 믿어왔고 따라온 방식에 대해 전면으로 도전하고 있기 때문인것 같다. 태어나서 지금껏 보고 따라온 방식과 체제에 대해 의심을 품기란 쉽지 않다. 하지만 언제나 그렇듯 변화는 절대 오지 않을것만 같은 순간에도 이미 다가오고 있다. 제이슨 프라이드는 원격업무가 간디의 변화 모델 중 이미 2단계를 지났다고 이야기한다. (“그들이 처음엔 당신을 무시할것이고, 그 다음엔 비웃을 것이고, 그 다음엔 싸우려 들겠지만, 결국 당신이 승리할것이다.”)

개인적으로 올해 1년간 원격으로 일하며 겪었던 시행착오와 고민 중 많은 부분이 책에 담겨있어 공감도 되고 도움이 되기도 했다. 원격업무가 적용될 수 없는 분야의 일들도 있지만, 디지털 프로덕트를 만드는 일은 사실 원격업무를 적용하기 가장 좋은 형태인것 같기도 하다. 이것을 하나의 가능성으로 본다면, 다양한 나라를 여행하듯 살아가며 원하는 회사와 지속적으로 일을 하는것도 불가능하지 않다. (실제로 37signals 직원 중 그런식으로 일을 하는 사람도 있다고 한다.) 원격업무가 티핑포인트를 넘어서는 순간이 언제가 될지 지금으로썬 알 수 없지만 어쩌면 미래는 우리생각보다 훨씬 가까이에 와 있을지도 모른다.

37signals Works Remotely from Basecamp on Vimeo

Start something

무언가 새로운것을 시작하기가 지금처럼 쉬웠던 적은 없다. 새로운 어떤 것을 배우거나 시작하기 위한 시간적, 금전적 비용은 과거와 비교할수도 없이 낮아졌고 지금도 계속 낮아지고 있다.

툴을 하나 배우는것도, 웹 디자이너가 되는 것도, 심지어 창업을 하는것도 지금처럼 쉬웠던 적이 없었다. 도전의 비용이 낮아졌다는 것은 그만큼 실패의 리스크 역시 낮아졌다는 것을 의미하고, 이런 변화된 환경속에서 근 몇년간 다음 세대를 이끌어갈 수많은 기업들이 탄생했다.

어떤 사람들은 스타트업 붐을 마치 지나가는 하나의 광풍처럼 이야기하기도 한다. 하지만 난 이것을 하나의 현상이 아닌 사회시스템의 근본적 변화라고 생각한다. 물론 모든 그래프는 꺾일 것이고 안정화 되겠지만 그것은 커다란 변화가 다가오는 과정일 뿐이다.

우리가 앞으로 살아갈 미래는 지금 이 시스템을 기반으로 돌아갈 것이고 더 진보된 변화 또한 이 시스템 위에서 이루어질 것이다. 아직도 많은 사람들이 강 건너 불 구경하듯 이 광풍이 잦아들기만을 기다리는 동안, 게임의 룰은 이미 오래전에 바뀌었다. (트위터가 탄생한지 벌써 8년이 되어간다. 아직도 이 ‘현상’이 끝나길 기다리고 있는가?)

지금도 세계 각국에서 수많은 사람들이 모여 다양한 아이디어들을 현실화 해내고 있고, 이미 성공을 거둔 사람들은 새로 시작하는 이들에게 투자하고 그들을 도우며 상생하고 있다. 일례로 수많은 인큐베이터와 액셀러레이터 프로그램들은 새로 시작하는 팀들을 도와 그들이 더 빠르게 궤도에 진입할 수 있도록 이끌고 있다.

최근엔 인큐베이터와 액셀러레이터가 지나치게 많아졌다며 우려하는 목소리들 역시 많지만 이 역시 변화의 과정에 존재하는 작은 우려에 불과하다. 나는 올해 운 좋게 에버노트 액셀러레이터 프로그램에 참여하게 되었고, 한편으로는 대학원 수업을 수강하기도 하면서 두 개의 전혀 다른 시스템에 대해 많은 생각을 해보게 되었다.

사람들은 별 의심없이 대학에 가기위해 엄청난 시간을 소비하고, 수많은 돈을 쏟아붓지만 그로부터 얻는것은 그닥 많지 않다. 현재의 대학교육 시스템은 아무리 개선한들 그 개념자체가 너무 낡았고, 대학에서 배울 수 있는 모든것들은 이미 대체할 수 있는 훨씬 좋은 프로그램들이 존재한다. 사실 효율을 논할 필요도 없다. 이 역시도 그저 인간의 오래된 습관으로써 그 자리를 지키고 있을 뿐이다.

반면 액셀러레이터 프로그램은 기본적으로 교육프로그램이 아님에도 그로부터 배우고 얻을 수 있는 것은 대학과 비교할 수 없을만큼 많았다. 무엇보다 이런 프로그램들은 산업 현장과 분리된 곳이 아닌 실제 비즈니스가 이루어지는 공간에서 앞서나간 사람들과 함께 호흡하며 성장할 수 있다는것이 가장 큰 장점이다. 인큐베이터와 액셀러레이터가 대학교보다 많지 않다면 우려의 목소리는 아직 대학을 향해야 하는게 맞다.

“This boom is so sustainable. It’s such a sustainable boom right now.” – Jason Calacanis

개인적인 바람으로는 더 많은 디자이너들이 스타트업을 시작하거나 또는 합류했으면 한다. 아직도 훌륭한 디자이너들이 대부분 에이전시와 대기업에 속해 있는것이 아쉽다.

나도 스타트업에서 일한 시간만큼 에이전시와 대기업에서도 일을 했었지만, 스타트업 환경처럼 짧은 시간동안 다양한 경험을 하며 많은것을 배우고 성장할 수 있는 곳은 없었다. 특히 대기업에서는 비효율적인 프로세스나 문제를 발견하더라도 해결하려 들기보다는 참고 순응해야 했다면, 스타트업에서는 끊임없이 직접 개선하고 바로잡을 수 있고, 그 과정 자체가 값진 경험이 되기도 한다.

사람들은 지금이야말로 UI디자인의 황금기라는 이야기를 하고, 2014년은 디자이너들에게 지금껏 가장 좋은 한해가 될 것*이라는 이야기도 하지만, 이 모든 것은 이런 기회들을 잡아보고자 발을 내딛는 사람들에게만 해당되는 이야기들이다. 실패를 두려워할 필요도, 아니 실패라 부를만한것도 여기엔 없다. 이 지속가능한 시스템 안에서는 그 어떤 실패의 낙인도 남지 않는다. 도전의 훈장만 남을 뿐이다.

큰 야망을 가져야 할 필요도, 세상을 바꾸려 할 필요도 없다. 그저 하나의 문제를 해결할만한 가치있는 아이디어가 있다면 함께 모여서 실행하고, 배우고, 성장해나가면 된다. 이제 시작은 그만큼 쉬워졌다.