1910년 오늘, 전라남도 구례군 광의면 월곡마을 대월헌에서 매천(梅泉) 황현(黃玹, 1855∼1910)이 절명시 4수를 남기고 스스로 목숨을 끊었다. 그것은 열이틀 전(8월 29일)에 한일합병조약이 발효됨으로써 명운을 다한 조선왕조에 대한 한 선비의 마지막 의리였다.

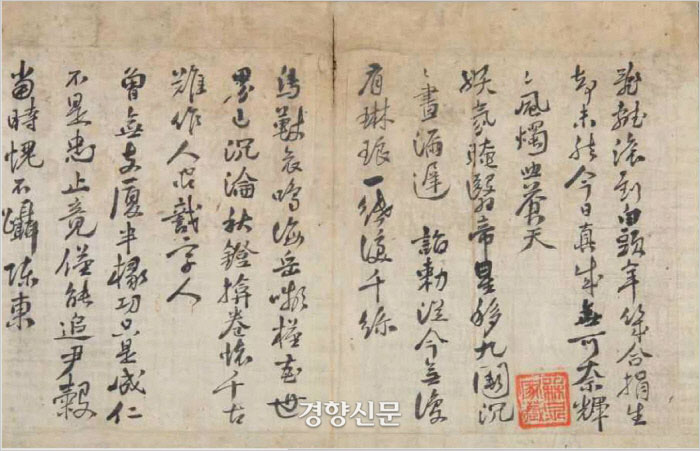

칠언절구의 우국시 몇 수와 유서로 매천이 스스로 목숨을 마감하기 전에 성찰한 것은 지식인의 삶이었다.

매천, 죽음 앞에서 지식인의 삶을 성찰하다

난리 통에 어느새 머리만 희어졌구나.

몇 번 목숨을 버리려 하였건만 그러질 못하였네.

하지만 오늘만은 진정 어쩔 수가 없으니

바람에 흔들리는 촛불만이 아득한 하늘을 비추는구나.요사한 기운 뒤덮여 천제성(天帝星)도 자리를 옮기니

구중궁궐 침침해라, 낮 누수(漏水) 소리만 길구나.

상감 조서(詔書) 이제부턴 다시 없을 테지.

아름다운 한 장 글에 눈물만 하염없구나.새 짐승도 슬피 울고 강산도 찡그리니

무궁화 온 세상이 이젠 망해 버렸어라.

가을 등불 아래 책 덮고 지난날 생각하니,

인간 세상에 글 아는 사람 노릇, 어렵기도 하구나.일찍이 조정을 버틸만한 하찮은 공도 없었으니

그저 내 마음 차마 말 수 없어 죽을 뿐 충성하려는 건 아니라

기껏 겨우 윤곡(尹穀)을 뒤따름에 그칠 뿐

당시 진동(陳東)의 뒤를 밟지 못함이 부끄러워라.

- 절명시 4수 전문

※ 윤곡·진동 : 송나라 선비. 진동은 적을 탄핵하다가 참형당했고, 윤곡은 몽고병의 침입 때 자결하였다.

나는 조정에 벼슬하지 않았으므로 사직을 위해 죽어야 할 의리는 없다. 허나 나라가 오백 년간 사대부를 길렀으니, 이제 망국의 날을 맞아 죽는 선비 한 명이 없다면 그 또한 애통한 노릇 아니겠는가?

나는 위로 황천에서 받은 올바른 마음씨를 저버린 적이 없고 아래로는 평생 읽던 좋은 글을 저버리지 아니하려 한다. 길이 잠들려 하니 통쾌하지 아니한가. 너희들은 내가 죽는 것을 지나치게 슬퍼하지 말라.

- 자결에 앞서 남긴 ‘유서’ 중에서

나라를 잃고 통분하여 자결을 택했지만, 매천은 단순히 봉건적인 충(忠) 관념을 지키고자 한 것은 아니었다. 그는 ‘글을 아는 사람’으로서, 즉 선비의 양심을 지키기 위해 죽음을 택한 것이었다. 선비의 글(붓)로 일제의 총칼에 대적할 수 없다는 것을 알고 있었던 매천이 선택할 수 있었던 것은 죽음뿐이었다.

매천은 전라남도 광양 출신이다. 본관은 장수, 자는 운경이다. 청년 시절에 과거에 응시하고자 상경하여 당시 문명이 높던 추금 강위(1820~1884), 영재 이건창(1852~1898), 창강 김택영(1850~1927) 등과 깊이 교류하였다. 뒷날 매천은 이들과 함께 한말 ‘한문학 사대가’로 불리게 된다.

1883년 과거의 초시에서 첫째로 뽑혔으나 시험관은 그가 한미한 시골 출신이라는 이유로 둘째로 내려놓았다. 나라의 부정부패를 절감한 매천은 회시·전시에 응시하지 않고 귀향하였다. 5년 뒤에 부친의 명을 어기지 못해 생원회시에 응시해 장원으로 급제하였다. 그러나 이번에도 나라가 기우는데도 이권만 다투는 썩은 정·관계와 결별하고 하향하였다.

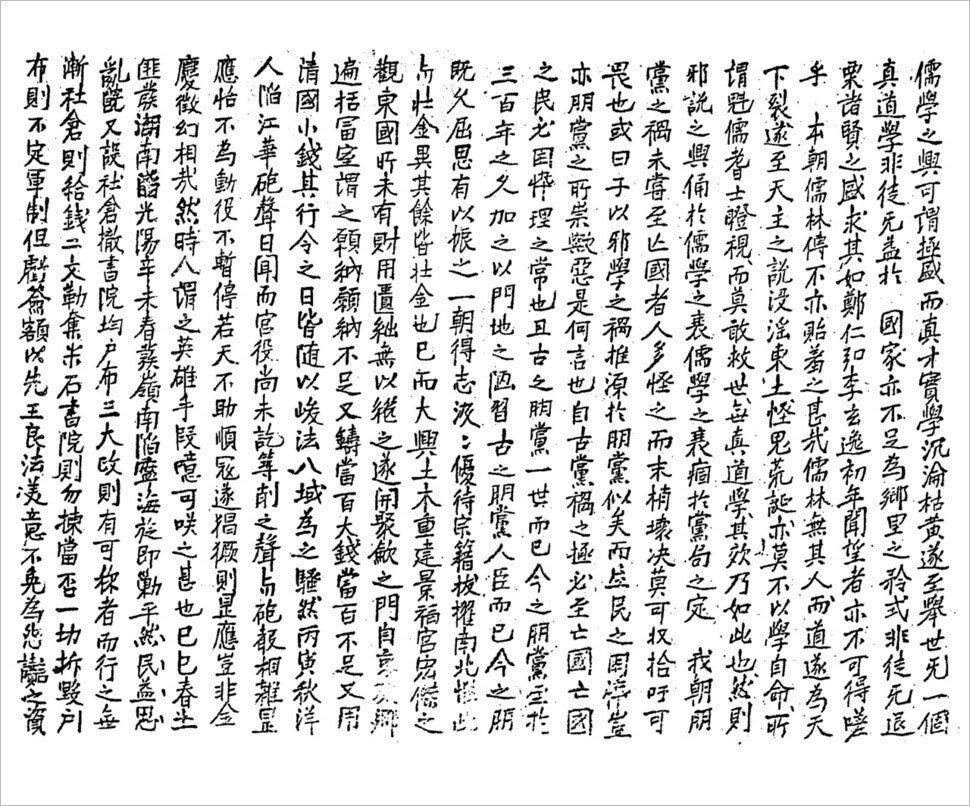

매천은 구례로 솔가하여 만수동에 구안실(苟安室)을 지어 독서와 시문, 역사와 경세학 연구에 전념했다. 마흔여덟에 만수동에서 월곡(구례군 광의면 수월리)으로 이사하여 대월헌에서 <매천야록(梅泉野錄)>과 <오하기문(梧下記聞)> 등을 집필하면서 말년을 보냈다.

‘망국의 책임’, 한 포의가 대신해 지다

<매천야록>은 1864년부터 1910년까지의 역사를 편년체로 쓴 기록물이고 <오하기문>은 19세기 당쟁과 세도정치의 폐해, 동학 농민전쟁, 일제 침략과 항일 의병 활동 등 한 시대를 정밀하게 기록하고 있는 귀중한 사료다.

1905년 11월 일제가 을사늑약을 강제 체결하자 통분을 금하지 못하고, 당시 중국에 있는 김택영과 함께 국권 회복 운동을 하기 위해 망명을 시도했지만 실패하였다. 그 5년 뒤에 일제가 강제로 조선을 병합하자 매천은 더덕술에 아편을 타 마시고 스스로 목숨을 끊은 것이었다. 향년 56세.

매천은 나라가 망하면 백성은 마땅히 죽어야 옳다고 여겼다. 사대부들이 염치를 중히 여기지 않고 직분을 다하지 못하여 종사를 망쳐 놓고도 자책할 줄 모른다고 통탄하였다. 그는 명예를 얻기 위하여 목숨을 버린 강화학파(江華學派)의 한 사람으로 그는 기꺼이 죽었다.

길이 잠들려 하니 통쾌하지 아니한가.

황현의 부음을 들은 경재(耕齋) 이건승은 다음 시로써 매천의 죽음을 애도했다.

의를 이룸이 예로부터 전공보다 높거니와

이 시야말로 겨레의 충성심을 깨우쳤다네.

과연 벌족들은 너무도 잠잠한데

한 포의(布衣) 마침내 해동(海東) 이름 드높였네.

조선왕조가 아니 대한제국이 왕의 나라라면 마땅히 망국의 책임과 죄업은 임금과 그 일가가 져야 한다. 그러나 이씨 성의 왕족 가운데 스스로 책임을 다한 이는 아무도 없었다. ‘사직을 위해 죽어야 할 의리’가 없는 매천이 죽음으로써 그 부끄러움을 대신했을 뿐이다.

경재의 시에서 ‘벌족(閥族)은 잠잠한데’ 오히려 ‘한 포의(벼슬하지 않은 선비)’가 ‘해동 이름 드높였’다는 것은 그것을 이른 것이었다. 그렇다. 을사년(1905) 이래 경술년을 지나면서 스스로 왕토에 사는 신민의 도리를 다한 이들은 선비 예순여섯 분이었다. (※ 관련 기사: 「장엄하여라, 우국의 황혼이여」)

매천 사후 1911년에 벗 창강 김택영이 상해에서 그의 시집 <매천집>을 출판 배포하였다. 1955년에는 국사편찬위원회에서 <매천야록>을 간행하였고 같은 해 구례군 월곡마을에 사당 매천사(梅泉祠)가 세워졌다. 1962년, 사후 52년 만에 매천에게는 건국훈장 독립장이 추서되었다. (※ 관련 기사: 「매천사, 망국의 치욕에 선비는 스스로 목숨을 거두었다」)

망국의 분노와 치욕을 행동으로 관철할 만한 투쟁적인 면모와 사상을 지니지 못했던 매천은 대신 죽음을 선택함으로써 자신의 의지와 지식인의 책임을 다했다.

그것은 선비 시인으로서 매천의 한계겠지만 파편화된 개인으로 살면서 시민의 책무도 다하지 못하는 오늘의 소시민에게는 그의 담담한 목소리도 천둥소리나 진배없다.

원문: 이 풍진 세상에

이 필자의 다른 글 읽기