출판사가 책값을 정하는 방법

우선 책값을 정하는 방법부터 살펴보자. 크게 두 가지 기준에 따라 책정된다. 하나는 책을 만드는 데 들어가는 비용, 즉 원가를 계산하고 판매량을 예측하여 출판사가 손해를 보지 않는 선에서 정하는 방법. 다른 하나는 서점에 나가서 출간하려는 책과 비슷한 장르 및 비슷한 분량의 책을 일별한 후 그들의 가격과 엇비슷한 범위에서 정하는 방법이다.

어느 쪽이 더 합리적일까. 전자가 합리적으로 보이고 후자는 다소 덜 합리적으로 보이지 않나? 그렇다면 출판사는 어떤 방법으로 책값을 정할까. 전자일까? 물론 전자를 선호하는 출판사도 얼마든지 많을 것이다. 하지만 아마도 후자를 선호하는 출판사가 훨씬 더 많으리라 생각한다.

왜냐. 책이 싸다거나 비싸다고 느낄 땐 대부분의 독자가 책의 분량을 기준으로 놓고 판단한다. 그 결과 분야에 상관없이 일괄적으로 분량, 다시 말해 ‘몇 쪽이냐’에 따라 책값이 매겨진다.

‘아니, 그런데 그게 어쨌단 말인가. 분량이 많으면 가격이 비싸고 분량이 적으면 가격이 싼 거야 당연한 거 아닌가.’

라고 반문하시려는 분들. 40년 동안 신화만 연구하고 집필한 사람이 펴낸 4,000쪽 인문서와 4,000만 명의 전화번호가 담긴 4,000쪽 전화번호부 중에서 어느 쪽에 높은 가격을 매겨야 한다고 생각하시는지. 너무 극단적인 예를 들어서 송구하지만 내가 하고 싶은 얘기는 이런 거다.

책값을 결정하는 요인은 용지나 잉크 외에도 많다. 스타 작가와 신인 작가의 인세가 다르고, 원작료와 번역료가 다르다. 디자인 비용이 다르고 책에 알맞은 용지의 가격 또한 천차만별이다. 요컨대 단순히 얼마나 두꺼운가 하는 ‘잣대’ 하나로만 결정하는 것이 과연 합리적이냐는 것이다.

2만 부의 수요가 있는 책 가격과 2,000부의 수요가 있는 책 가격이 달라야 하고, 같은 400쪽이라도 여러 가지 요인이 고려된 각각의 가격을 개별 출판사가 붙일 수 있어야 하지 않을까.

독자의 규모가 늘어나면 생산 원가는 낮아진다. 순수하게 이론적인 차원에서만 보자면, 독자가 1,000명인 책은 1만 명인 책보다 가격이 몇 배가 비쌀 수밖에 없다. 책값이 터무니없이 비싸게 여겨진다면, 출판사에서 ‘원가’의 몇 배나 되는 ‘폭리’를 취하는 것이 아닌가 하는 의심을 하기 전에 그저 그 안에 담긴 내용을 필요로 하는 사람들이 사회적으로 소수이기 때문이라고 생각하는 것이 합리적이다.

소수의 권리도 무시하지 않고 비록 비싼 값으로나마 책으로 펴낸 출판사의 판단에 박수를 보낸다면 더 좋은 일이다. 대부분의 출판사에서는 책값을 올려서 공연한 욕을 먹기보다 차라리 출간을 포기하는 쪽을 택하기가 더 쉽기 때문이다.

변정수, 《책&》, 2008년 12월

출판평론가 변정수 씨의 얘기다. “책값을 올려 공연한 욕을 먹기보다 차라리 출간을 포기하는 쪽”이라는 대목에서 문득 가슴 한켠이 아리는 걸 느낀다. 출판업자로서도 독자로서도 충분히 공감한다. 원서를 읽을 수 없어 한국어판이 출간되기만을 기다리다 포기한 적이 있는 특정 장르의 팬 가운데는 아마 그 ‘공감’을 충분히 이해하는 이들이 많으리라 생각한다.

일단 비싸게 팔고 나중에 깎자

가령 북스피어가 일전에 펴낸 밴 다인의 『위대한 탐정 소설(The Great Detective Storise)』이나 챈들러의 『심플 아트 오브 머더(The Simple Art of Murder)』가 바로 그런 경우다. 이런 종류의 에세이는 장르 팬이야 환영하겠지만 그 수가 많지 않고 단행본의 형태로 만들기에는 분량이 적어서 ‘적정한’ 책값을 매기기가 어렵다.

이때 출판사가 수지타산을 맞추기 위해 가장 쉽게 고려할 수 있는 선택지는 양장 커버에 화려무쌍한 표지를 만들어 씌우고 정가를 ‘세게’ 책정하는 것이다. 초판 1,000부 찍고 가격 1만 원으로 한다면 어떨까. 욕을 할지언정 살 사람은 살 테니 출판사가 먹고살기는 그편이 낫다. 더구나 이렇게 가격을 매겨놓았다가 나중에 조삼모사 전략에 따라 ‘반값 할인’을 하면 틀림없이 팔릴 테니까.

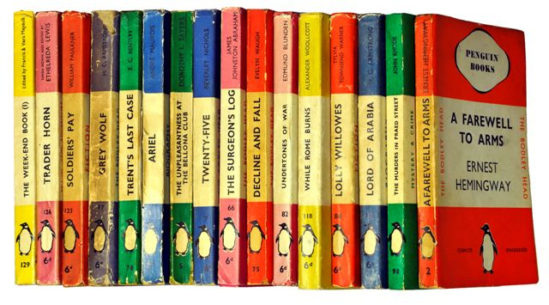

본사 웹사이트에는 잊을 만하면 한 번씩 “왜 한국에서는 (미국이나 일본처럼) 문고본이 활성화되지 않을까요?”라는 질문이 올라올 때가 있다. 『에스프레소 노벨라』를 펴내기 전에 이런 종류의 질문을 받으면 슬쩍 답변을 회피하곤 했다. 그리고 그 질문에 반감을 느꼈다.

자, 여기 후줄근한 표지에 값싼 종이를 사용한 문고본과 예쁜 표지에 근사한 장정으로 무장한 양장본이 있다. 두 책의 내용이 같다면 당신은 어떤 걸 살까. 단언할 수 있다. 당신은 아마 툴툴거리며 양장을 집어 들겠지. 왜냐. ‘당신이 무슨 책을 읽고 있는가’보다 ‘당신이 무슨 책을 읽고 있는지 다른 사람들이 어떻게 생각하는가’를 더 중요하게 여기니까. ‘표지가 얼마나 예쁜가’하는 것이 책을 평가하는 중요한 기준이라고 생각하니까.

우습게도 반발의 배후에는 이러한 선입관이 깔렸던 듯하다. ‘에스프레소 노벨라’를 다섯 번째 펴낸 후 저 질문에 아직 딱 부러지게 대답하지 못했다. 딱 떨어지는 정답이 있을 리 만무하다. 복합적인 요인이 얽혀 있을 텐데 그에 대해 허심탄회하게 적어주시면 앞으로 출판하는 데 크게 도움이 되겠다.

woolrich jassenWhy Chanel Perfume Is So Desirable