스트레스는 삶에 독일까? 약일까?

사람들은 종종 스트레스가 만병의 근원이라는 말을 하곤 한다. 스트레스를 독으로 보는 대표적인 예다. 어느 정도 수긍이 가면서도 ‘과연 그럴까?’라는 의문이 든다. 반면 스트레스를 약으로 보는 의견도 있다.

심리학자인 켈리 맥고니걸은 저서 『스트레스의 힘』에서 ‘스트레스를 관리하는 최상의 방법은 그것을 줄이거나 피하는 것이 아니라 스트레스에 대해 다시 생각해보고 심지어 이를 포용하는 것’이라고 주장했다. 스트레스를 어떻게 수용하느냐에 따라 약이 될 수 있다는 의견이다.

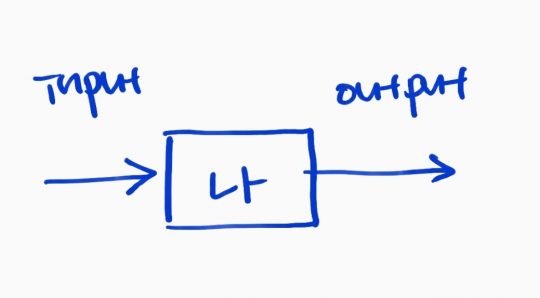

스트레스를 바라보는 내 관점은 전자보다는 후자에 가깝다. 스트레스를 어떻게 수용하느냐에 따라 나로부터 나오는 반응이 달라질 수 있다고 본다. 아래 그림에서 ‘인풋’을 스트레스로 생각해보자. 인풋은 나라는 존재로 수용되어 소화 과정을 거쳐 ‘아웃풋’의 형태로 배출된다. 나를 거치지 않고 인풋이 아웃풋으로 바로 나가는 경우는 없다.

그래서 중요한 것은 ‘나’라고 생각한다. 인풋도 아니고 아웃풋도 아니다. 흥미로운 것은 여기에 있는 ‘나’라는 존재가 모두 다르다는 것이다. ‘나’라는 블랙박스 안에서 어떤 처리 과정이 일어나는지는 아무도 모른다. 이 처리 과정은 분명 공식이 있는데 공개되지 않아 추측만 할 수 있을 뿐 알 수는 없다. 게다가 이 공식은 인생을 살아오면서 주변 환경, 만나는 사람, 배움, 트라우마 등의 영향을 받아 끊임없이 업데이트된다. 같은 자극(input)에도 사람마다 반응(output)이 다른 이유이기도 하다.

평소에 잘 돌아가는 시스템도 과도한 인풋으로 과부하가 발생하는 경우가 있다. 마찬가지로 ‘나’란 시스템도 과부하가 발생한다. 이럴 때면 의도하지 않은 아웃풋이 발생해 주변 사람들을 놀라게 하기도 한다. 그렇다면 어떻게 과부하로 발생하는 오류가 없는 시스템을 만들 수 있을까? 여러 방법이 있지만 내가 자주 쓰는 방법 하나를 소개한다(주의: 누구에게나 통용되는 방법은 아닐 가능성이 높다).

모든 일을 제삼자의 입장에서 바라보기

전지적 작가 시점에서 나란 인물을 객관적으로 바라보는 것이다. 마치 게임 캐릭터를 보듯이 말이다. 예를 들어 ‘직장에서 김 부장에게 보고서가 까였다. 이렇게밖에 생각 못 하냐며 실망이라는 말을 들었다. 짜증이 밀려온다. 지는 얼마나 생각이 넓다고 나한테 지적질이람… 본인이 직접 하시든지! 아침에 비로 인해 다운됐던 기분이 더 땅을 파고 들어간다.’ 이런 게 일반적인 패턴이다.

전지적 작가 시점으로 다시 이야기를 들여다보자. ‘김 부장이 피터(나)를 부른다. 기분이 안 좋은 일이 있는지 투덜거리며 피터에게 불만을 쏟아 놓고 실망이라고 말한다. 피터는 그 이야기를 듣고 좀 짜증이 나 보인다. 그런 말을 들었으니 짜증이 날 법도 하다. 자, 이제 선택의 시간이다. 짜증 상태로 머물러 있을지, 쿨하게 욕 한번 하고 다음 단계로 넘어갈지. 짜증을 내어서 무엇하나~라는 타령이 아련하게 들리는 것만 같다. 그래, 내가 짜증 낸다고 김 부장이 알아주기나 하나? 내가 좋아하는 노래나 듣자!’

약간 각색하긴 했지만, 이런 느낌이다. 감정에는 옳고 그름이, 좋고 나쁨이 없다. 감정을 다루는 방식으로 인해 나오는 아웃풋들이 또는 내면으로 삭히며 내부의 시스템을 미쳐버리게 하는 이런 것들이 나쁘다. 느끼는 감정을 객관적으로 바라보며 조심히 다뤄주면 점점 감정과 나 자신이 섞이지 않고 구분될 수 있다. 이상한가? 요지는 자기 자신의 감정에 너무 매몰되지 말라는 것이다.

자신을 객관적으로 바라볼수록 시스템은 열을 받지 않는다. 안정화되고 오래갈 수 있다. ‘나’란 시스템은 이런 객관화를 통해 스트레스(input)를 처리한다. 스트레스를 약으로 바꾸는 과정이기도 하다. 솔직하게 고백하자면, 그래도 간혹 과부하가 걸리는 날이 있다. 그런 날은 아내에게 양해를 구하고 만화방에 틀어박혀 만화책을 실컷 본다. 그러고 나면 조용히 시스템이 식고 안정화된다.

살면서 인풋은 내가 컨트롤할 수 없는 경우가 대부분이다. 내가 손댈 수 있는 부분은 ‘나’란 시스템 밖에는 없다. 어차피 바꿀 수 없는 것에 집중하지 말고, 쉽진 않겠지만 가능성이 있는 나를 바꾸는 데 시간을 써보자. 잊지 말자, 절은 늘 그 자리에 있다. 떠나는 건 중이다!

원문: Peter Kim의 브런치

함께 보면 좋은 글