첫 직장에 다닐 때, 사수로부터 이런 이야기를 들었다.

너는 반골 기질이 보여. 나는 너를 이해하지만, 네가 다른 사수와 팀을 만났을 때를 생각하면 조금 걱정되기도 해.

비난의 어조는 없었다. 악의 없이 깔끔했다. 다른 회사 사람들에겐 내가 반골로 보일 수 있으니, 조심할 필요가 있다는 의미로 꺼낸 말이었다.

그 말을 듣고 나는 조금 복잡한 심정이 되었다. 튀지 않으려고 나름 조심하며 지내왔기에 내 입장에서는 본격적(?)으로 반골처럼 굴어본 적이 없기 때문이다. 사수에게 그 말을 듣기 전까지 내가 회사에서 했던 나름 도전적인 말이라고는 “회사에 여성 임원이 더 많이 필요합니다!” 정도였다.

반골(反骨). 뼈가 거꾸로 솟아 있다는 뜻이다. 삼국지에서 유래된 이 단어는 권력에 순응하거나 굽히지 않고 저항하는 기질을 뜻한다. 반골은 갑질과 차별, 침묵을 강요받을 때 “왜?”라고 묻는다. 반골은 고정관념에 구애받지 않는다. 반골은 싫은 건 싫다고 말할 줄 안다. 그러니까 반골은 확실한 신념이 있고, 이를 기꺼이 주장하는 사람들이다. 그래서 눈에 띈다.

당시 나는 나의 온건한 반골 성향을 부끄러워하는 편이었다. 주장은 허술하고, 용기는 흐렸기 때문에. 나는 지적이고 싶어 하면서도 잃는 것은 없었으면 했고, 갈등은 피하면서 옳은 말은 하고 싶어 했다. 그래서 마음에 걸리는 걸 그리 많이 표현하지도 않았는데, 이 정도로도 회사에서는 ‘반골’로 분류될 수 있다니….

그런데 이상하게 사수의 그 말이 나에게 용기를 줬다. 조금 더 말하고 다녀도 되겠다는 용기. 나마저도 아니라고 말하지 않으면, 아무도 말하지 않는다는 거니까. 기본적으로 그 용기의 바탕엔 내가 속한 공동체에 대한 애정이 있었다. 나는 내가 있는 그곳이 ‘이왕이면’ 더 나아지기를 바라는 사람이었다.

글을 쓰면서는 용기를 내기가 더 쉬웠다. 회사에서 직접 말할 용기가 나지 않을 때, 대신 글을 썼다. 회사 신년회에서 개인정보인 인사 기록 카드의 내용을 가지고 퀴즈를 낼 때, 매번 교체되는 계약직 출신의 비서가 실수했다고 주말에 갑작스레 예절 교육이 만들어졌을 때, 장애인에 대한 충분한 이해 없이 일회성 봉사활동을 벌일 때, 신입사원 교육에 여성 치어리더를 부를 때…. 현장에서 놓쳤던 부조리를 곱씹고, 어떤 게 문제였는지, 무엇이 바뀌어야 하는지 고민하며 글을 썼다. 그 과정에서 주장이 정교해지고, 용기가 선명해졌다.

그렇게 현실에서도 용기 내서 말하기 시작했다. 삶은 느리지만 조금씩 변했다. 글을 쓰며 점점 나는 나를 덜 부끄러워하게 되었다. 그제야 알았다. 용기 있는 사람만 말하는 게 아니라, 말을 하며 용기 있는 사람이 된다는 것을.

삶에 불편한 것이 많다는 것, 항상 화가 난 상태로 산다는 것, 일명 ‘프로 불편러’로 산다는 것은 번거로울지 모르지만, 글을 쓰는 입장으로서는 예민함도 자원이 된다. 우리에게 필요한 것은 탈정치적이고 아름다운 흔한 말이 아니다. 선명하고 정치적인 언어가 우리에게 필요하다.

그러므로 청년을 향한 위로와 회복의 메시지는 지배계급이 선사한 일종의 마약성 진통제인 셈이다. (…) 더 이상 청년들에게 ‘따뜻한 언어’는 필요 없다. 우리에게 정말 필요한 것은 지금 당장 우리를 둘러싼 문제를 ‘해결’하는 것이다._ 임가희, 「청년들에게 필요한 것은 ‘따뜻한 언어’가 아니라 ‘문제의 해결’」 중에서

나는 따뜻한 언어가 아니라 ‘문제를 해결하는 글’을 쓰고 싶다. 대안을 제시하지 못한다면, 화두라도 던지고 세상에 균열을 주고 싶다. 유리천장을 투명하게 닦는 글, 벽을 자각조차 하지 못하도록 아름답게 표백하는 〈트루먼 쇼〉의 언어는 더 이상 필요 없다. 유리에 돌멩이를 던지지 못한다면, 적어도 내 무거운 몸무게를 힘껏 실어 금이라도 내어야 한다. 누구도 거슬리게 하지 않는 완벽하게 나이스한 글은 반대로 누구에게도 영감을 주지 못한다.

예민한 사람은 사랑하는 것이 많은 사람이다. 공동체를 사랑하기 때문에 그곳의 부조리에 대항하고 소리를 내는 것이다. 그리고 우리는 단 하나의 공동체에만 소속되어 있지 않다. 나라는 자아의 레이어는 내가 속해 있는 공동체만큼이나 다양하다. 나는 때로는 아이돌 팬으로서 팬덤을 존중하지 않는 음악 산업에 항의하고 싶고, 때로는 일하는 여성으로서 직장 내 성차별 문화를 개선하기 위해 소리 내고 싶고, 때로는 발달장애인 동생의 언니로서 장애인이 차별받지 않는 사회에 대한 목소리를 높이고 싶다.

당신은 어떤 사람인가? 어떤 레이어로 구성되어 있는가? 이 질문에 따라 우리가 분노하는 주제는 아마 서로 다를 것이다. 하지만 세상의 수많은 헛소리에 대해 함께 이야기하다 보면, 더 나은 공동체의 교집합을 늘려나갈 수 있다.

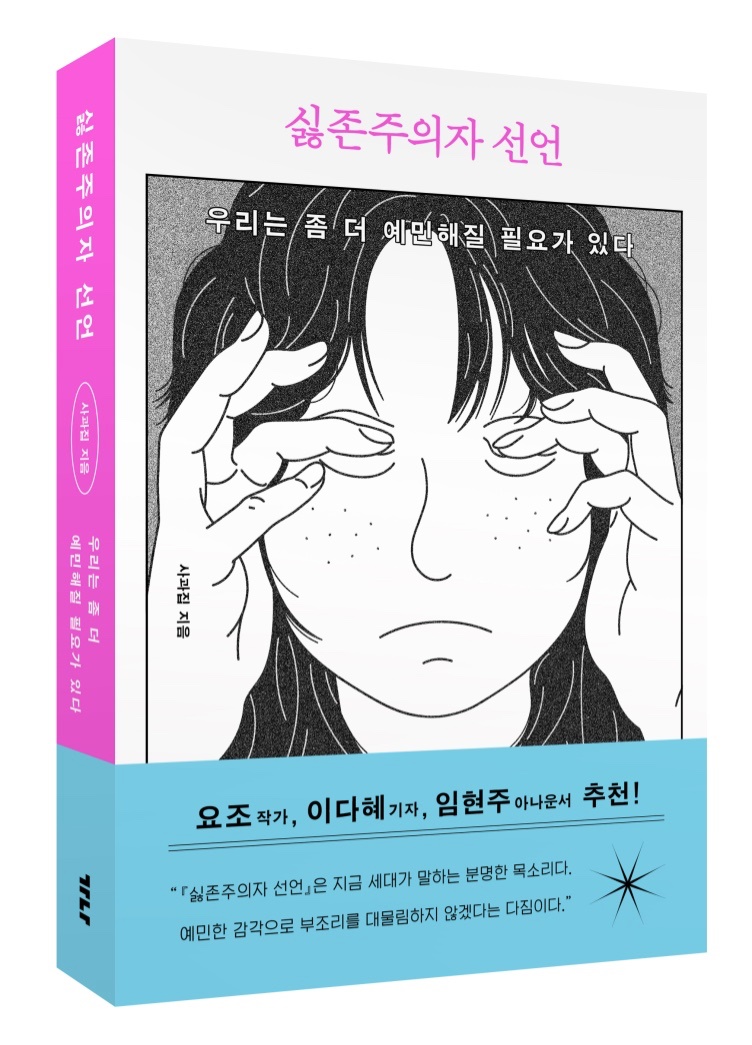

나는 이런 사람들을 ‘싫존주의자’라고 부르겠다. ‘싫존주의’는 ‘싫어하는 것도 존중해달라’는 말에서 비롯되었다고 한다. 하지만 ‘싫존주의자’는 단지 싫다고 말하는 데서 끝내지 않는다. 그들은 공동체에 대한 사랑을 기반으로, ‘아닌 건 아니다’라고 말할 수 있는 사람이다.

세상이 나를 침묵하게 만들어도, 굳이 이야기하고 함께 연대하는 사람이다. 우리에겐 더 많은 싫존주의자들의 이야기가 필요하다.