시간은 거슬러 한 달 전인 2월. 병원에 백신 공급 소식이 전해졌다. (가장 먼저 들어 올 걸로 예고된 건 화이자였는데, 어쩌다 보니 AZ가 오히려 1주일가량 빠르게 들어왔다) 문제는 화이자 수량이 쥐꼬리만 했다는 사실이다. 코로나19 입원 병상×10의 분량만 공급된다고 했다. 따라서 우리 병원에 공급이 예정된 화이자 백신 수량은 겨우 140개. 이걸 누구 코에 붙여?

물론 곧이어 AZ의 공급이 예정되어 있었으니, 전혀 문제 될 일은 아니었다. 하지만 당시에 나는 적잖이 서운했었다. 화이자 백신을 못 맞게 되어서가 아니고, 여전히 응급실이 푸대접받고 있다는 생각 때문이었다. 우리 곁엔 코로나19 환자만 있는 게 아니다. 발열, 호흡기 증상을 보이는 수많은 ‘의심’ 환자들을 해결하느라 1년 내내 최전선에서 코로나19와 싸워 왔는데. 코로나19 입원실에만 백신이 우선 할당되고, 응급실은 고려대상에서 빠졌다는 사실에 정말 많이 서운했다.

아무튼 140개의 화이자 백신을 두고 병원에선 회의가 열렸다. 공급 의도대로, 감염 병동과 코로나 중환자실에서 일하는 의사와 간호사에게 백신을 우선 배정하기로 하였다. 그리고 남은 수십 개의 수량이 병원 정책에 따라 응급실로 넘어왔다. 우리는 고뇌에 빠졌다. 백 명에 달하는 응급실 의료진 중 누군가를 선발해야 했으니까. 선발된 자들은 화이자 백신을 맞게 될 것이었다. 그리고 나머지는 AZ를 접종받게 될 것이고. 과연 어떻게 우선순위를 정하는 게 정의로웠을까?

우리 응급실 책임자께선 단호한 결단을 내렸다. 전공의와 저년차 간호사에게 화이자 백신을 접종하기로. 이에 따라 교수진은 전부 AZ가 배정되었다. 단 한명도 그 판단에 토를 달지 않았다. 그래서 나 또한 화이자가 아닌 AZ를 접종받게 되었다.

혹자는 말할지도 모른다. 지휘관에게 우선순위를 두어야 한 명이라도 더 많은 환자를 구하는 데 도움이 되지 않느냐고. 하지만 우리 생각은 달랐다. 우리의 목표는 화이자든 AZ든, 모든 사람이 한 명의 이탈도 없이 전부 백신을 접종하는 것이었다. 그래서 응급실을 찾는 모든 중증 응급 환자에게, 의료진으로부터 감염될 가능성을 조금이라도 낮춰주는 게 우리의 의무라고 생각했다.

목표가 이렇다면 결정은 쉽다. 선호도가 떨어지는 AZ를 지휘부가 솔선하여 접종받으면 된다. 덕분에 일련의 접종 과정이 아무런 잡음 없이 진행되었다. 화이자와 AZ 접종 대상이 섞여 있는 유일한 부서였지만, 어떤 갈등도 생기지 않았다. 당연히 이러한 판단은, AZ가 화이자에 비해 효과나 부작용 측면에서 별반 차이가 없다는 과학적 사실에 근거했다. 의사인 이상 공포보다는 실력으로 움직여야 하지 않겠는가?

다시 한번 말하지만, 응급실 모든 직원들의 접종 과정이 순조롭게 진행되고 있다. 전남대병원 응급실을 찾는 환자들에게 안심이 되는 소식이길 바란다.

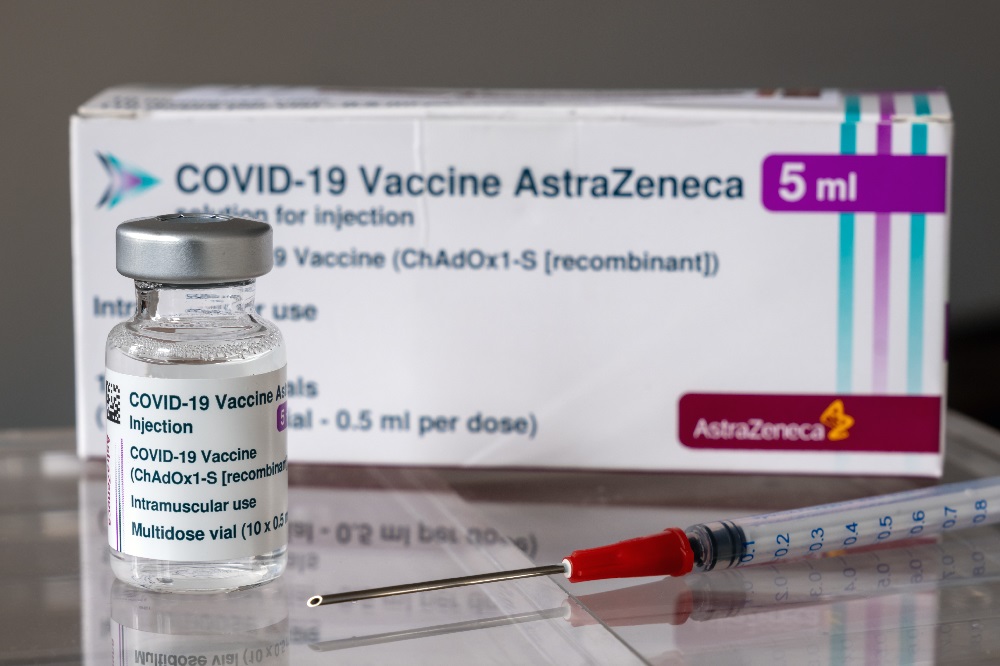

같이 접종하러 간 동료에게 사진을 부탁했다. 이럴 때라도 관종짓을 해야지 않겠냐며, 백 마디 말보다 한 장의 사진이 더 효과적일 거라고 얘기했다. 백신을 맞는 기쁨을 전달해야 하는데, 도저히 웃는 표정으로 주사를 맞을 자신이 없었다. 혹시나 찡그리면 부정적인 느낌으로 보일까 봐 얼굴을 자체 모자이크 처리했다. 얼굴을 가린 앰플이 바로 아스트라제네카(AZ) 백신이다. 이 정도면 AZ 맞은 인증이 되었을 터.

여러분, 저도 맞았습니다. 겁 많은 저도 맞았습니다. 걱정 말고 맞으세요. 두 번 맞으세요. 진짜로. 두 번 맞으세요.

원문: 조용수의 페이스북

이 필자의 다른 글 보기