아이가 서너 살이 되었을 즈음부터 아쿠아리움에 많이 데리고 다녔다. 아직 제도권 교육을 받기 전이어서였는지는 몰라도, 이리저리 유영하는 물고기들을 보며 어린아이는 꽤나 신기해했다.

맑은 그 표정이 좋았다. 아침부터 헐레벌떡 준비해서 애써 걸음한 보람이 느껴진달까. 요즘 같으면 ‘뭐야 (하나), 시시해 (둘), 재미없어 (셋!)’ 하는 떨떠름한 반응을 보이며 빼앗은 내 휴대폰으로 포켓몬이나 잡으려 했을 텐데.

아들이 가장 좋아하는 물고기는 여느 아이들과 마찬가지로 상어였지만, 대형 아쿠아리움이 아니면 상어가 없을 때도 종종 있었다. 하지만 그렇다 해서 실망할 일은 아니었다. 어느 수족관에나 상어 말고도 아이가 넋을 놓고 바라보는 작은 물고기 떼가 하나 있었다.

바로 흰동가리다. 영어로는 크라운피시라는 이름을 갖고 있지만, 아이들에겐 그딴 거 없고 이 물고기들이 노니는 어항 앞에 우르르 몰려가서 무조건 이렇게 외친다.

니모다!

아마… 전 세계 어느 아쿠아리움을 가더라도 똑같은 풍경 아닐까. 2003년에 개봉한 픽사의 다섯 번째 장편 애니메이션 <니모를 찾아서>는 그렇게 한 물고기의 호칭을 영원히 바꿔버렸다.

(아니, 도리까지 치면 두 물고기의 호칭이 바뀐 셈이다. 아이들이 아쿠아리움에 가서 ‘니모다! 도리다!’ 하지 않고 ‘흰동가리다! 남양쥐돔이다!’ 하는 모습은 상상할 수 없고, 앞으로도 일어나지 않을 일이다)

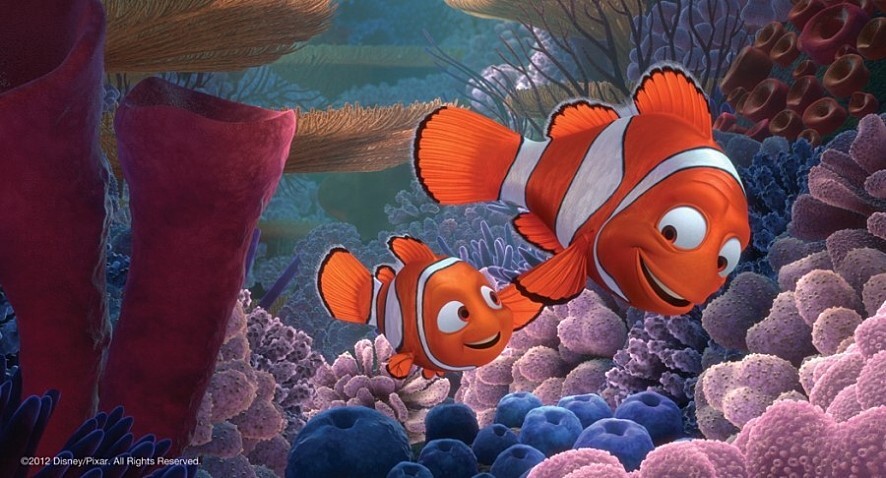

<니모를 찾아서>는 아이가 어릴 적부터 워낙 자주 봤던 애니메이션이다. 아쿠아리움에 다녀오면 한 번씩 더 보곤 했다. 욕조에 들어갈 땐 옥토넛과 니모 시리즈 장난감을 갖고 들어가 하이브리드 수상 인형극을 한 편씩 찍었다. 그래서 너무나 잘 알고 있는 애니메이션이라 생각했다.

둘째가 네 살이 되어갈 무렵, 그간 살짝 뜸했던 <니모를 찾아서>를 다시 한번 틀었다. 큰애는 시작부터 ‘뭐야, 니모 나 다 아는데~’라고 몸을 배배 틀기 시작했지만, 금세 빠져들었다. 둘째도 집중력을 잃지 않고 끝까지 완주했다.

부모들의 가장 끔찍한 악몽 (feat. 픽사는 악마다)

나는 아이들 뒤에서 과자 봉지를 뒤적거리며 함께 애니메이션을 보기 시작했다. 그런데 말이다, 몇 번이나 봤던 이 영화가 초장부터 사람을 들었다 놓는다. 내용 다 안다고 생각하고 설거지나 다른 집안일을 하며 슬쩍슬쩍 곁눈질로 아이들과 진도를 따라가던 때는 놓쳤던 광경들이 눈 앞에 펼쳐진다. 얼마 전 꿈 때문인지도 모른다.

부모에게 가장 끔찍한 악몽은, 아이를 잃어버리는 것이다. 아빠가 되고 나서 종종 그런 꿈을 꾸곤 한다. 어딘가에 놀러 갔다 아이를 잃어버리는 꿈. 실제로도 사람이 북적이는 곳에 가거나(아쿠아리움이 그렇다!), 인적이 아주 뜸한 곳에서 정신줄을 잠깐 놓으면 애가 눈 앞에서 사라질 때가 있다. 그때의 그 철렁한 느낌이란.

현실 속에서는 다행히 잠깐의 철렁함으로 끝나지만, 그 서늘한 느낌이 꿈속에서는 억겁의 시간만큼 지속된다. 잃어버리고 울고불고 자책하고 난리도 아니다. 지옥을 맛보다가 깨면 깊은 안도의 한숨을 내쉰다. 아이는 옆에서 새근새근 잘만 자고 있다. 네 이 녀석 어디 갔다 왔어ㅠㅠ

그제야 니모 아빠 멀린이 눈에 들어오기 시작했다. 디즈니고 픽사고 아이가 태어나자마자 부모 중 한 사람을 제거(?)하는 데는 도가 튼, 무시무시한 회사들이다. 멀린네 가족도 예외가 아니어서, 단란한 신혼을 꾸리던 멀린은 꼬치고기의 습격을 당한다. 아내 코랄과 금쪽같은 알들을 모두 다 잃고, 멀린은 다친 니모 하나를 홀로 키운다(당장 이 상황부터가 호러다).

한쪽 지느러미가 불편한 니모를 늘 옆에 두고자 하는 멀린이 극 중에서 조금 과하다 싶게 표현될 때도 있지만, 그건 절대 과한 게 아니다. 당장 이번 주말만 해도 몇 번이나 애들에게 조심하라고 빽빽 소리를 질렀던가. 찔리고 넘어지고 치이고. 깊은 트라우마가 있는 멀린은 훠얼씬 더 심했을 게다.

그런데 픽사도 무심하시지. 스토리를 만들려고 멀린과 니모 가족을 생이별시킨다. 그것도 최악의 이별 형태인 ‘납치’다. 제목을 다시 본다. 니모를 ‘찾아서’다. 그러니까 이 영화는 아이를 잃어버린 아빠에 관한 영화, 지독히 공포스러운 사건을 주제로 하고 있는, 리암 니슨의 <테이큰>과 동일한 범주의 영화인 것이다.

“아빠, 나 혼자서도 할 수 있어” 아이가 그 말을 할 때

많은 사람들이 익히 아는 대로 <니모를 찾아서>는 멀린이 (우연히 만난) 친구 도리와 아들 니모를 찾아 떠나는 로드무비이자 성장 영화의 골격을 띠고 있다. 니모는 니모대로, 멀린은 멀린대로 가족과의 이별 후에 각자의 노력을 통해 한 뼘 더 성장한다. 여러 고난을 뚫고 둘은 다시 만나며, 서로의 모습을 조금 더 인정하는 방식으로 해피엔딩을 맞는다.

아이들과 오래 같이 있으면 늘 즐겁고 좋을 줄만 알았다. 멀린이 그런 마음 아니었을까? 한순간도 빠짐없이 늘 옆에서 지켜보며 부족함을 채워줄 수 있는 존재가 되어 부성애를 증명하고 싶었을지도 모른다. 혼자 키우려니 더 그랬겠지.

그런데, 생각과 달리 아이들은 스스로 제법 잘 지낸다. 때때로 도움이 필요한 모습을 보이긴 하지만, 대개는 알아서 잘한다. 밥도 잘 먹고, 응가도 잘하고, 잠도 잘 잔다. 자신들의 인생을 각자 자신들의 방법으로 시작하고 있는 것이다. 그래서 부모의 역할은 어디까지인가, 어느 정도까지 자식의 삶에 개입해야 하는가 점점 고민이 늘어간다.

두 아이 모두 공통적으로 이렇게 말한다. 그것도 자주.

아빠, 나 혼자서도 할 수 있어.

뻔히 혼자 못 할 것을 안다(네 살짜리 아이가 드라이버로 LR1154 코인형 장난감 건전지를 능숙하게 교체할 수 있다면 그 아이는 발명가로 키우도록 하자). 그래도 예전만큼 “아냐 이거 너는 못 해. 아빠가 해줄게.”라는 말을 자주 하지 않는다. 아주 간혹 가끔이지만, 아이가 못하리라 예상했던 일을 보란 듯이 해내는 경험을 몇 번 봤다. 그때의 뿌듯함 넘치는 표정을 보는 것 또한 부모로서의 즐거움이기에.

적당히 거리를 둔 채, 필요한 것이 있을 때 나타나 도움 주는 게 좋지 않을까 하는 생각을 한다. 옆에서 보기 조금 아슬아슬해 보여도, 아이가 스스로 도전하고 깨우칠 수 있도록 놓아두고 싶다. 아이의 의사를 존중하는 연습을 해야 할 때다. 결국 자식 이기는 부모 없지 않은가.

무섭고 두렵지만, 애써 지켜보는 수밖에. 멀린도 그러했던 것처럼.

원문: 자민의 브런치