저렇게 시시하게 살진 않을 거야.

내겐 이상적으로 그리는 삶의 방식이 있어.

이렇게 생각의 방향이 사회 일반의 생활 궤도를 벗어난 쪽으로 심하게 기울어버리면, 역설적으로 이도 저도 아닌 인생의 시간을 묵묵히 통과해야만 하지 않을까, 라는 생각을 한다. 그것을 견뎌낸 이후에나 ‘이상적인’ 삶이 허락될 수 있는 것이랄까. 아, 되게 케케묵은 고진감래 내러티브다.

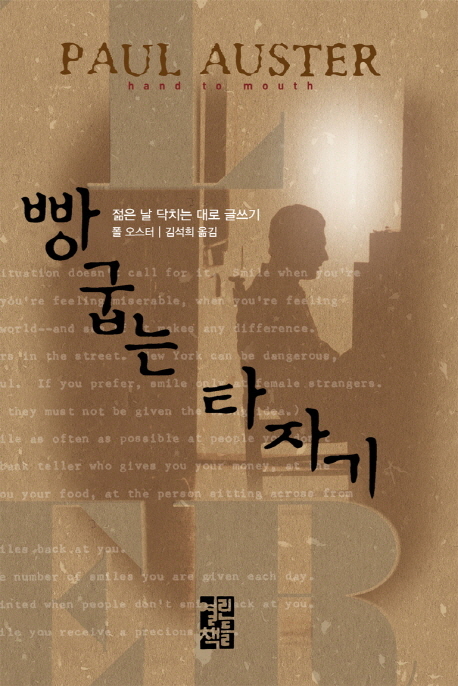

『빵 굽는 타자기』는 결국엔 성공한 소설가 폴 오스터가 (그의 표현에 따르면)성서적 양상을 띠고 있던 자기 과거의 불운의 역사를 솔직하게 늘어놓는 일종의 자서전이다. 워낙 유명한 책이라 글쓰기나 문학에 관심 있는 사람이라면 한 번쯤 읽어봤을 거라 생각한다.

20대 후반과 30대 초반에 나는 손대는 일마다 실패하는 참담한 시기를 겪었다. 결혼은 이혼으로 끝났고, 글 쓰는 일은 수렁에 빠졌으며, 특히 돈 문제에 짓눌려 허덕였다. 이따금 돈이 떨어지거나 어쩌다 한번 허리띠를 졸라맨 정도가 아니라, 돈이 없어서 노상 쩔쩔맸고, 거의 숨 막힐 지경이었다.

『빵 굽는 타자기』는 이렇게 글문을 여는데, 이후 뭐 하나 버릴 것 없는 문장들이 쉼 없이 휘몰아치면서 잠깐의 휴식 시간도 주지 않고 독자를 자기의 지독하게 불운한 글쟁이 인생에 동참시킨다. 김훈 작가는 언젠가 자신의 가난했던 과거를 이야기하며 ‘가히 설화적’이라고 말했는데, 폴 오스터는 자기의 가난과 불운을 ‘성서적’이라고 말하고 그걸 뒷받침하는 불쌍하고 치열했던 하루살이 생활을 꼼꼼하게 드러낸다.

풍족한 아버지, 낭비벽 있는 어머니 아래에서 태어나 어쨌든 ‘여유롭게’ 잘 자란 그가(대학도 심지어 컬럼비아가 아니던가), 인생의 바닥 체험을 하며 만나는 사람들과의 시시콜콜한 이야기 속에서는 언뜻 황석영 작가가 겹쳐 보이기도 한다. 체험 삶의 현장

그렇게 배를 타고 떠나는 것으로 내가 무엇을 증명하고 싶어 했는지, 지금도 잘 알 수가 없다. 아마 어딘가에 안주하는 것을 피하기 위해서였을 것이다. 아니면 단순히 내가 그 일을 해낼 수 있는지 보기 위해서, 내가 속하지 않은 세계에서도 내 입장을 견지할 수 있는지 알아보기 위해서였는지도 모른다.

그 점에서는 실패했다고 생각하지 않는다. 그 몇 달 동안 내가 무엇을 성취했는지는 말할 수 없지만, 그래도 역시 실패하지 않은 것만은 확실하다.

책의 앞단에서 폴 오스터는 말한다. 의사나 경찰관이 되는 것은 하나의 ‘진로 결정’이지만, 작가가 되는 것은 선택하는 것이기보다는 선택되는 것이라고. 흠, 글쎄? 작가들은 자기가 작가가 된 걸 하늘에서 내려준 기회나 운명이라고 생각하는 경향이 있는 듯도 하다. 나는 고개를 갸우뚱하게 되지만.

하여튼, 오직 글을 쓰기 위해서 폴 오스터는 유조선에서 밥을 하거나 청소를 하고, 닥치는 대로 번역일도 맡아서 한다. 그러던 어느 날 문득, 그저 생존을 위해 하루살이처럼 살고 있음을 깨닫는다. 글을 쓰고 살겠다며 안정적이고 반복되는 일자리를 거부했지만, 결국엔 사는 것도 자꾸 지치고 글은 글대로 못 쓰니 그야말로 이도 저도 아니다. 나중엔 제대로 된 직업을 구하기 위해 애를 쓰거나 카드 게임을 만들어 팔겠다며 발악도 한다. 쩝. 진짜 인생이란 뭘까.

어쨌든 나는 계속 글을 썼고, 「컬럼비아 스펙테이터」지에 서평과 영화평을 기고하기 시작했다. 내가 쓴 기사는 제법 자주 실렸다. 출발선이 어디인지는 중요하지 않다. 어쨌거나 어딘가에서는 출발해야 한다. 원하는 만큼 빠르게 전진하지는 못했을지 모르나, 그래도 나는 조금씩 전진하고 있었다.

『빵 굽는 타자기』 속에는 좋은 생각, 특히 좋은 문장들이 몇 트럭은 된다. 맛있는 문장을 공부하고 싶은 분들에겐 일독의 가치가 어마어마할 것이라 확신한다.

며칠 전에 85세 번역가 김욱 선생님의 『취미로 직업을 삼다』라는 에세이를 읽는데, ‘사람들은 나의 실패담을 좋아했다’라는 담담한 표현을 만나고 그것이 가슴에 오래 남았다. ‘이유 없는 열등감’에 괴로워하는 사람들에게 폴 오스터의 성공적인 실패담, 『빵 굽는 타자기』를 진심으로 권한다.

아, 참고로 이유 없는 열등감에 괴로워하는 사람 중 하나가 필자다. 솔직히 이유는 많잖아? 이유가 몇 트럭인데…

원문: 스눕피의 브런치