나는 동성애를 반대했었다. 혐오하지는 않았지만 꺼려했던것도 사실이다. 지금은 반대하지도, 꺼려하지도 않지만 솔직히 말하자면 입장 정리를 하지 못하고 있다. 일단 내가 그 분야에 무지하다. 게다가 나는 ‘그리스도인이며 이성애자’이기에 분명 한계가 있다. 그 사실을 인정하고 그들의 입장을 이해하려고 노력하고 싶다. 그래서 퀴어 퍼레이드에 참석했었다.

이전까지 교회에서 내가 배워왔고 지금도 퀴어를 반대하거나 혐오하는 사람들이 근거로 하는 성경 구절을 어느날 다시 찬찬히 읽어보니 과잉 해석했거나 잘못 이해하고 있다는 생각이 들었다. 그러나 많은 그리스도인들이 여전히 유효하게 그 구절들을 인용한다. 그와 동시에 반대 측면의 해석도 존재한다.

성경 말씀은 해석의 문제이므로 종말의 때까지 우리는 퀴어 문제와 싸우게되지 않을까 싶다. 문제는 ‘성경을 어떻게 적용할 것인가’에 있다. 편협하게 성경을 근거로 하여 동성애를 혐오한다면 많은 부분에서 모순을 발견하게 된다.

“이웃을 사랑하라며!!!”

예를 들면 이런 경우다.

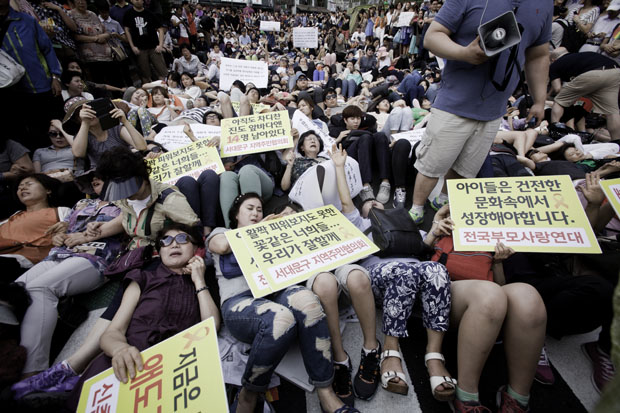

“이웃을 사랑하라며!!!” 퀴어 퍼레이드 앞에서 대적 기도하며 드러눕는 사람들을 향해 내 옆에 있던 아가씨가 외쳤다. 마음으로 나도 따라 외쳤다.

나를 비롯하여 많은 그리스도인들은 왜 어떤 성경 말씀은 목에 핏대 세우며 외치면서 어떤 구절은 무시할까? 퀴어는 사랑해야할 이웃이 아닌건가? 이웃의 범위와 사랑의 경계는 누가 정하나? 퀴어를 혐오할 자격은 누가 주었을까?

성경 말씀을 떠나 정서적으로 불편할수 있다. 나도 퀴어 퍼레이드의 몇몇 장면은 불편하게 봤다. 하지만 그것이 누군가를 혐오할만큼 틀리고 위험한 것인지 잘 모르겠다. “당신들은 종교의 자유를 누리잖아!!! 퀴어의 자유도 인정해라!!!” 라고 누군가 소리쳤다. 그가 외쳤듯 내가 당연스레 누리는 권리와 자유를 누군가 혐오하며 핍박한다면 도대체 뭐라고 할텐가?

신앙과 가치를 폭력과 몰상식으로 치환하는 어떤 교인들

많은 질문을 하며 돌아다녔다. 나의 질문은 나와 다른 가치관을 가진 퀴어와 그의 이웃들을 향한 것이 아니라 나와 같은 신앙을 가진(것 같아 보이나 친하게 지내고 싶지 않은) 그리스도인들을 향해 샘솟았다. “왜 저렇게 무례하고 몰상식한가!”

그들이 퀴어 퍼레이드에서 시전한 장면들이 참 그로테스크하여 할 말을 잃었다.

기도하다가 난데없이 ‘대~ 한민국’ 응원 박수는 왜 치는지, 애국가는 쌩뚱맞게 왜 부르는지(그것도 1절만) 도무지 이해가 안되었다. ‘나는 대한민국 국민인데 동성애 하는 너희들은 대한민국 국민 아니야!’라고 부정하고 분리하고 싶었던 걸까? 그래서 어김없이 ‘빨갱이 새끼들’이라 외쳤던 걸까?

다른 건 그렇다쳐도 ‘세월호 참사’를 이용하여 공격하거나 사람을 향하여 ‘대적 기도’하는 것은 도저히 참을수 없었다. 누군가의 죽음(고통)을 이용하거나, 사람이 사람을 향하여 저주를 한다는 건 정말 용서받지 못할 일이다. 그리스도인이기 전에, 사람으로서도 할 일은 아니었다.

예수님이 그렇게 하라고 기도를 가르쳐주었던가. 자신의 신앙과 추구할 가치를 왜 그렇게 몰상식하고 폭력적인 방법으로 싸지르는지 모르겠다. 왜 그 빌어먹을 신앙이란 불의한 권력 앞에서는 한없이 비굴하고 무력하면서, 약하고 힘없는 존재들을 향해서만 그토록 가혹한지도 모르겠다.

왜 세상 모든 ‘죄’의 책임은 그들에게만 부여하는지도 나는 잘 모르겠다. 바닥에 드러누워 미동하지도 않았던 그들의 눈빛이 진지할수록, 대적 기도하느라 달싹이는 입술이 간절해 보일수록 솔직히 부끄럽고 무서웠다.

두 개의 기독교

2014년 퀴어 퍼레이드. 그곳에는 두개의 기독교가 있었다. 퀴어을 축복하며 차별없는 세상을 위해 예배했던 기독교, 퀴어를 혐오하며 대적 기도했던 기독교. 감히 “하나님은 어느 편이셨을까” 따위의 질문은 못하겠다.

다만 그런 방식의 혐오에는 동의할수 없다. 세상의 편견에 억눌렸던 사람들에게 오늘 딱 하루 허락된 광장과 축제조차 너그러이 품어내지 못하고 깽판치며 외치는 복음을 누가 반길수 있을까.

나와 다른 누군가를 증오하고 혐오하며 함부로 대하는 삶을 사는 사람들을 과연, 그리스도인이라 부를수 있을까. 그 현장에서 내린 나의 결론은 이렇다. 기독교는 세상과 대화하는 법을 배워야 한다. 질문을 새롭게 해야 한다. “우리는 누구의 이웃이고 그 이웃과 어떻게 공존할 수 있을까?”

burberry schalStockholm Fashion Week combines fashion with furniture