내가 언제 기분이 좋았지?

작년에 즐겨 찾던 홍대의 수제 햄버거 가게가 하나 있습니다. 가게 내부는 굉장히 비좁고 의자나 테이블의 구성 또한 그리 편하지 않았지만 빨대 꽂은 닥터페퍼를 홀짝거리며 게걸스럽게 깨물어 먹는 수제 버거의 맛이 기가 막혀 일주일에 한 번쯤은 들르곤 했습니다.

게다가 셰프 선생님께서는 매장의 BGM으로 미국의 힙합 음악을 무진장 크게 틀어주시곤 했는데, 어느 날인가엔 래퍼 Nas의 명곡 <Nas is Like>가 매장에서 울려 퍼지길래 소리를 지를 뻔했습니다. (참고로 저는 큰소리를 잘 못 지른다는 황당한 이유로 훈련소에서 조교 선생님으로부터 혼쭐난 적도 있는 사람입니다). 돌아보니 제가 그 햄버거집을 즐겨 찾았던 이유는 수제 햄버거 때문이 아니라 매장의 분위기를 보다 감각적으로 띄워준 힙합 음악 때문이었는지도 모르겠다는 생각이 듭니다.

몇 해 전 우연히 접한 카카오 조수용 대표의 브랜딩 철학이 문득 떠오릅니다. 좋은 브랜딩이란 ‘사람들이 뭘 좋아하지?’의 탐색이 아니라 ‘내가 언제 기분이 좋았지?’의 발견이어야 한다는 말씀이셨죠.

오늘 소개하고 싶은 패션 브랜드의 영업 전략 또한 조수용 대표의 브랜딩 철학과 궤를 같이 합니다. ‘내가 언제 좋았지?’의 의문과 해답으로 빚어진 뉴욕 기반의 남성 스트리트 패션 브랜드 ‘Aimé Leon Dore’의 이야기입니다.

Aimé Leon Dore

여기, 뉴욕 퀸즈 지역에 기반을 둔 7년 차 패션 브랜드 Aimé Leon Dore가 있습니다. 그리스 이민자 출신 부모님 아래에서 태어나 뉴욕에서 성장한 Teddy Santis는 성장 과정에서 본인에게 깊은 영향을 준 것들을 밑천 삼아 Aimé Leon Dore를 설립했습니다.

범상치 않은 브랜드명이지만 뜯어보면 별것 없었습니다. 불어로 ‘사랑’을 뜻하는 Aimé, 어린 시절 아버지의 닉네임이었으며 그리스어로 ‘사자’를 뜻하는 Leon, 그리고 자신의 이름 Theodore의 마지막 음절 Dore를 합하여 Aimé Leon Dore라는 브랜드 이름이 탄생한 것입니다. 뭔가 있어 보이는 이름을 짓고 싶었던 것이겠죠. 딱 걸렸습니다.

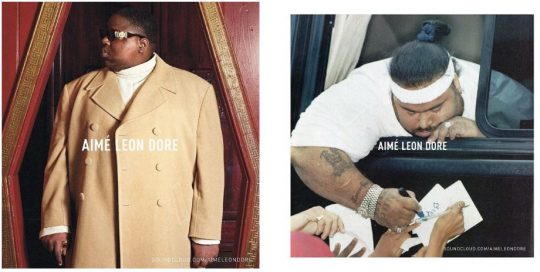

남성 스트리트 패션 브랜드 Aimé Leon Dore가 2014년부터 펼쳐 보인 다양한 패션 스타일, 그 영감의 대상은 다음과 같습니다.

Nas, Wu-Tang Clan, 2pac, Puff Daddy, Notorious B.I.G, Big Pun, AZ, Mobb Deep. Michael Jordan, Dennis Rodman, Kobe Bryant, Macaulay Culkin.

미국 문화에 관심을 가지고 90년대를 통과한 분들은 위에 나열한 아이콘들의 이름을 보는 것만으로도 가슴이 뛸 겁니다. 반면 조금의 감흥도 일지 않는 분들도 계실 겁니다.

흥미롭게도 설립자 Teddy Santis는 이 상반된 반응이 교차하는 지점을 노렸습니다. 본인이 열광했던 90년대의 이야기들에 함께 공감할 줄 아는 사람들, 소위 ‘느낌 아는 인간들’만 자기 옆으로 붙으라는 것이죠. 선택과 집중!

우리는 상품을 통해 한 시대(90년대)를 대변하고 있어요. 비주얼을 통해, 필름을 통해서도요. 우리의 이야기는 그 시대의 진정성에 뿌리내리고 있습니다. 당신은 즐기거나 말거나!

- Teddy Santis

Teddy Santis는 ‘같은 것’을 ‘함께 좋아하는 사람들’이 공유하는 특정한 감정을 불러일으키는 데 애를 쓰는 듯합니다. 그가 말하길, Aimé Leon Dore 스토어에 방문하면 어떤 향수를 불러일으키거나 특정 감정을 불러올 수 있는 10가지 순간을 콕 집어낼 수 있답니다. 이런 자신감 넘치는 말씀은 본인의 직접 경험에 따른 통찰이 없이는 불가능한 일이겠죠. 자기 감동의 객관화 또는 대중화!

“요즘 사람들은 이런 걸 좋아합니다”라고 막연히 이야기할 수 있는 사람들은 많습니다. 가짜 전문가들이 바글바글한 시대이니까요. 하지만 “요즘 사람들은 다음과 같은 10가지 사실에 환장합니다”라고 구체적으로 이야기할 수 있는 사람들은 몇 안 됩니다.

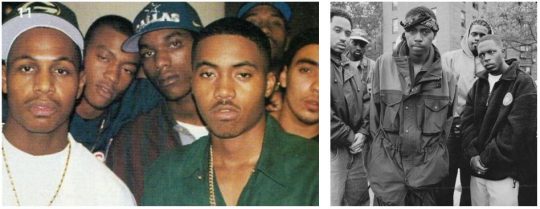

Teddy Santis는 어린 시절(90년대) 자기 인생을 통과한 인상적인 장면들, 자기를 감동시킨 것들로부터 영감을 얻어 Aimé Leon Dore의 스트리트 웨어 속에 녹여냅니다. 90년대 뉴욕의 길거리 농구, NBA 스타, 힙합 음악, 그라피티, 브레이크 댄스 등이 주요한 영감의 원천인데, 물론 그것들만이 전부는 아닙니다. 오래된 코카콜라/뉴발란스 광고, 클래식 자동차(BMW, BENZ, PORSCHE), 80년대의 자메이카/뉴욕의 레게Reggae 씬 등으로부터 힘을 얻기도 합니다. 그리고 이러한 영감의 이미지를 오늘날에 ‘먹힐 만한’ 스타일로 변환하여 소개합니다.

스트리트 웨어는 곧 뉴욕이다

그는 현시대의 패션 시장을 무자비하게 점령한 ‘스트리트 웨어’란 곧 ‘뉴욕’ 그 자체라는 굳은 믿음(스트리트 웨어=뉴욕)을 가지고 있는 듯합니다. 첨단 자본의 도시이자 상징적인 힙합의 도시인 뉴욕, 그리고 그 속에서 비싼 명품 옷을 살 여유는 없었지만 자기만의 개성을 부지런히 챙기기 위해 폴로, 타미힐피거 등의 브랜드를 거칠고 대담한 태도로 무심하게 걸치고 에어 조던이나 팀버랜드 부츠를 신은 채 뉴욕의 길거리를 활보하던 90년대 또래들. 그들의 꾸민 듯 꾸미지 않은 자연스럽고 생동감 넘치는 멋.

그것은 Teddy Santis에게 ‘뉴욕’이란 도시의 진짜 모습이었고, ‘스트리트 웨어’의 살아 있는 정의였던 겁니다. 그래서인지 Teddy Santis는 어떤 인터뷰를 통해 럭셔리 브랜드처럼 기능하는 요즘의 스트리트 웨어 씬을 그리 탐탁하지 않게 생각한다고 밝히기도 했습니다. YEEZY가 별로래요.

한 사람이 좋아하는 노래는 그 사람의 많은 부분을 설명해준다

저는 ‘한 사람의 정체성을 가장 잘 설명하는 것은 그(녀)의 직업이 아니라 그(녀)가 좋아하는 것이다’라는 말을 좋아합니다. 그런데 ‘사람’의 자리에 ‘브랜드’를 대입해도 위 문장은 그럴싸하게 기능하지 않을까 싶어요.

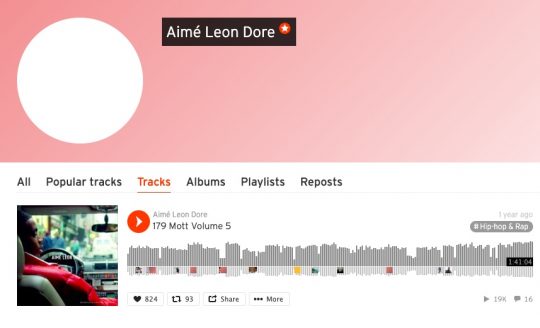

Aimé Leon Dore의 공식 사운드 클라우드 페이지에 접속하면 ‘179 Mott Volume 1’부터 ‘179 Mott Volume 5’까지 호기심을 일으키는 제목의 트랙 다섯 개가 업로드되어 있습니다. 가장 짧은 러닝 타임은 1시간 41분이고 가장 긴 러닝 타임은 2시간 44분에 이르기도 하는데, 미국의 올드스쿨 힙합 음악을 잘 큐레이팅하여 이어 붙여 놓은 트랙입니다.

다섯 트랙 위에선 AZ, Nas, Jay-Z 등을 위시로 한 동부 힙합 아티스트들의 목소리가 마구 튀어나오는데, 90년대 힙합을 좋아하는 이들에게는 축복과도 같은 시간을 선물할 겁니다. 각 트랙에 제목을 제공한 179 Mott는 사실 Aimé Leon Dore의 컨셉 스토어가 위치한 뉴욕의 도로 이름과 번호입니다. 달리 말해 다섯 트랙은 브랜드 Aimé Leon Dore 그리고 뉴욕 컨셉 스토어의 정체성을 드러내는 BGM인 셈입니다.

90년대의 힙합 음악, 특히 뉴욕 힙합(동부 힙합)은 독특한 질감을 가지고 있습니다. 까칠하고 거칠며 우둘투둘한 사운드는 감정의 밑바닥을 묵직하게 건드리고, 솔직하고 진정성 넘치며 실존적인 밑바닥 길거리의 이야기죠. 이 노래들은 청자로 하여금 많은 생각에 잠기게 합니다.

이쯤 되면 90년대 동부 힙합을 컨셉 스토어의 주제곡으로 취한 브랜드 Aimé Leon Dore의 지향점을 언뜻 알 것도 같네요. 아이고, 뉴욕에 살았더라면 한 번쯤 놀러 갔을 텐데요. 여기서는 어쩌자고 너무나 멀군요.

스토리가 없는 옷은 안 먹히니까

Teddy Santis는 스토리텔러입니다. 그리고 그가 Aimé Leon Dore의 브랜드를 운영하며 가장 중요하게 여기는 가치는 ‘진실성’과 ‘진정성’이라는 키워드입니다.

즉, 그는 자기가 보고 느낀 감동적인 과거 이야기를 있는 그대로, 진실하게 담아 던지는 이야기꾼입니다. 그렇기에 Aime Leon Dore는 의류 브랜드이지만, Teddy Santis에게 옷이란 ‘영감의 이야기’를 전달하는 수단 중 하나에 불과합니다. 앞서 언급했듯 그는 90년대의 감성을 이해하고 함께 공감할 수 있는 사람들을 위해 그것의 이야기를 담은 옷, 이미지, 영상, 매장 인테리어를 지속적으로 노출합니다.

당신이 돋보기를 들고 태양빛을 한 곳에 모으면, 결국엔 불을 만들어 낼 겁니다. 불을 내기까지 돋보기를 오래도록 붙잡고 있는 건 매우 힘든 일이지만, 만약 그 일에 성공한다면 전혀 상상 못 한 비전을 만들게 될 것입니다.

- Teddy Santis

패션 브랜드가 내놓는 이야기에 공감할 수 없다면, 아니, 그보다 해당 브랜드가 추구하는 감성이나 가치의 실체가 막연하다면 누가 돈 주고 그 옷을 사 입으려고 할까요? 패션 브랜드는 차고 넘치는걸요.

Teddy Santis는 먼저 ‘이야기’가 있고, 그다음에 ‘옷’이 있다는 말로 깔끔하게 브랜드 Aime Leon Dore의 처세관을 정리합니다. 그것은 곧 90년대의 바이브, 시간을 머금은 레퍼런스를 존중하는 사람들과 잘 어울리는 브랜드이자 “우리? 뉴욕 출신이야!”라는 메시지를 드러내길 희망하는 사람들을 위해 존재하는 브랜드라는 자기주장입니다.

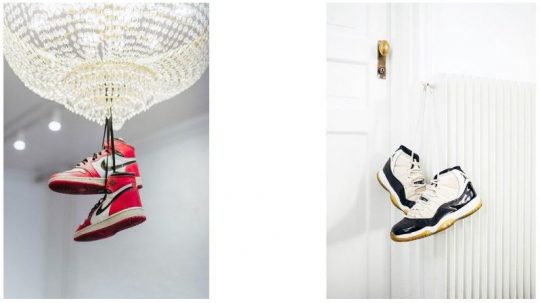

시간의 세례를 받은 이미지 레퍼런스, 그리고 콜라보레이션

이건 온전히 제 생각인데요, 더 이상 새로운 것이 나올 구멍이 없다는 판단이 선 탓인지 많은 패션 브랜드들은 과거의 것들에 점을 찍고 ‘이거 봐, 우리는 이런 광고를, 이미지를, 패션을, 스타일을 괜찮게 여길 줄 아는 놈들이라구!”라고 주장함으로써 현재의 좌표를 드러내는데 열심인 것으로 보입니다. Aimé Leon Dore처럼 브랜드의 정체성을 과거로부터 끌고 오지 않은 브랜드들도 손때 묻은 레퍼런스를 여기저기서 긁어 오느라 정신이 없어 보여요.

1980년대 뉴발란스 광고의 컨셉을 차용해 2020년형 콜라보레이션 프로젝트를 기획하고, 1990년 산 1990 Porsche 911 Carrera 4의 실내를 Aimé Leon Dore 맞춤형으로 탈바꿈해 콜라보레이션 기획 전시를 여는 동시에 관련 캡슐 컬렉션을 선보이는 일, 꽤나 재미있는 아이디어 아닌가요?

이상형 같은 브랜드

보통 이상형을 이야기할 때, ‘말이 잘 통하는 사람’이라는 막연한 표현을 많이들 쓰죠. 해당 표현을 굳이 풀어 이야기해보자면 ‘오늘 처음 만난 사이인데 같은 가수를 좋아하고 같은 시대의 감성을 좋아하고 같은 영화를 좋아하고 같은 책을 좋아해서 막힘 없이 대화가 술술 이어지는 사람’이라고 정리할 수 있겠습니다.

패션 브랜드에만 국한되는 이야기는 아니겠지만, 인류 전체를 다 껴안고 갈 게 아니라면 브랜딩 과정에서 특정 이상형을 염두에 두고 그 사람이 좋아할 만한 것들을 지속적으로 노출하면서 ‘특정 이상형이 좋아할 만한’, ‘말이 잘 통하는 브랜드’가 되기 위해 노력하는 것도 꽤 괜찮은 브랜딩 전략이 되지 않을까 싶네요. 그게 어디 말처럼 쉬운 건 아니겠지만요.

아무튼 90년대 뉴욕의 힙합 음악을 굉장히 좋아하는 저로서는 Aimé Leon Dore를 좋아하지 않을, 좋아하지 못할 이유가 전혀 없네요. 사실 Aimé Leon Dore가 운영하는 사운드클라우드 계정 속 다섯 트랙이 큰 몫을 했습니다. 오늘부터 패션 브랜드 Aimé Leon Dore에 제대로 입덕해보려 합니다.

원문: 스눕피의 브런치

참고 문헌

- 「How This NYC Designer Built A Menswear Brand After Hours」(Esquire.2016.08.09)

- 「The New York We Fuck With」(SSENSE)

- 「How Aimé Leon Dore Became the Coolest Store in Nolita」(VOGUE.2019.05.14)

- 「The Spirit of 1994 Is Alive and Well in Aimé Leon Dore」(The New York Times.2019.06.05)

- 「A CONVERSATION WITH… TEDDY SANTIS AT AIMÉ LEON DORE」(END.)

- 「How Aimé Leon Dore stirs up urban outdoor」(SPOTSWEAR INTERNATIONAL.2018.07.09)

- Aimé Leon Dore Sound Cloud

- https://www.aimeleondore.com/

- Aimé Leon Dore Instagram