오늘 피츠제럴드의 단편소설 『진주와 모피』를 세 번 읽었다. 아침에 침대에서 한 번, 점심에 카페에서 한 번, 저녁에 식탁에서 한 번. 내친김에 네 번 읽으려다가 참은 건 브런치에 글을 써 갈길 시간을 확보하기 위함이었다. 지인들이 자주 내게 묻는 말 “질리지도 않냐?”는 언제나 정당하다는 걸 인정할 수밖에 없다. 타인의 ‘보는 눈’이란 늘 정확해서 자기 자신을 숨기거나 포장하려는 시도는 대개 헛되다.

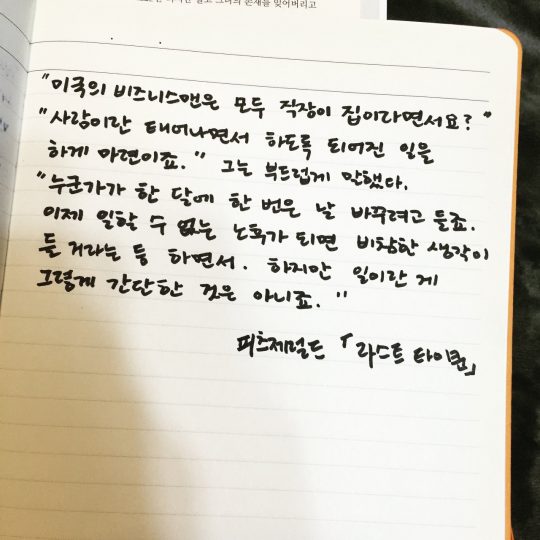

피츠제럴드 소설의 묘미는 ‘집착’에 있다. 그는 세세한 상황 설명과 섬세한 심리 묘사 그리고 자세한 시공간 구성에 집착한다. 예를 들면 이런 식이다.

물건들 중에는 잠자기 전에 머리칼을 말아놓는 원통 스물네 개가 있었는데, 밤새도록 그녀의 머리카락에 대롱대롱 매달려 있을 터였다.

푸른 공기를 뚫은 햇살이 위스키가 섞인 파란빛 진저에일처럼 빌딩들에 부딪쳐 반짝이며 부서지는 화창한 아침이었다.

그녀의 옆자리에 앉은 참견하기 좋아할 듯싶은 여자가 말을 붙이려 했지만 그웬은 냉담한 자세로 그녀의 입을 틀어막고는 눈길을 창밖으로 돌렸다.

매력 있는 사람들이긴 한데, 자기들 추는 춤이 요즘 춤이라고 생각하는 이유가 뭔지 궁금해요.

- 스콧 피츠제럴드, 『당신을 위해서라면 죽어도 좋아요』, 앤 마거릿 대니얼 편저, 하창수 옮김, 현대문학.

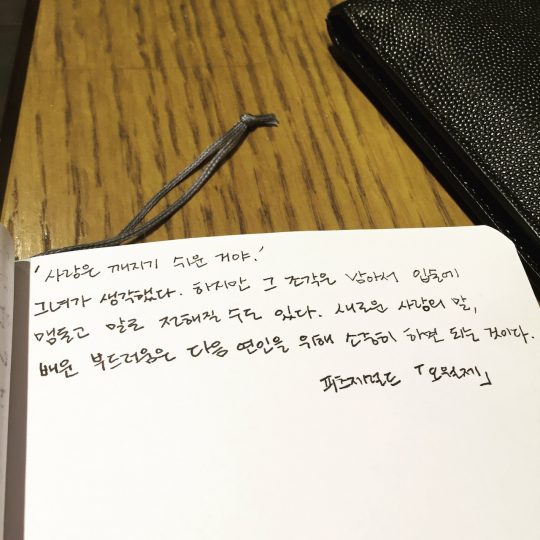

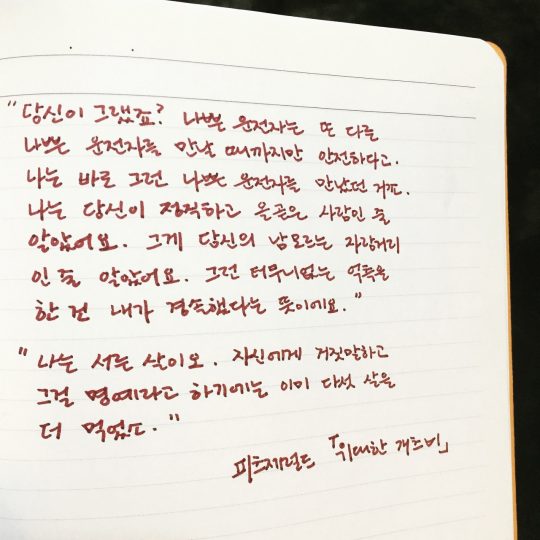

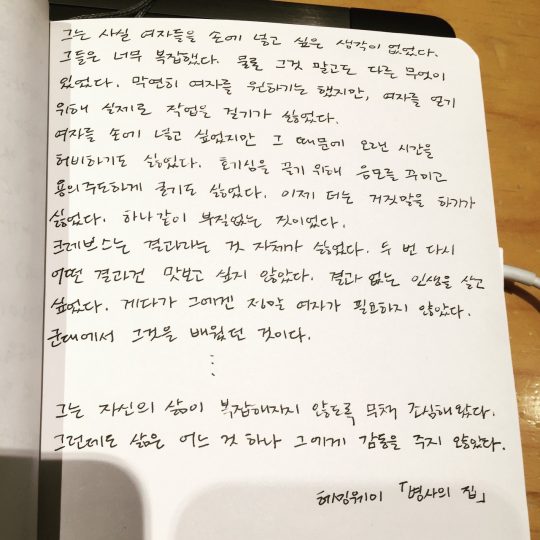

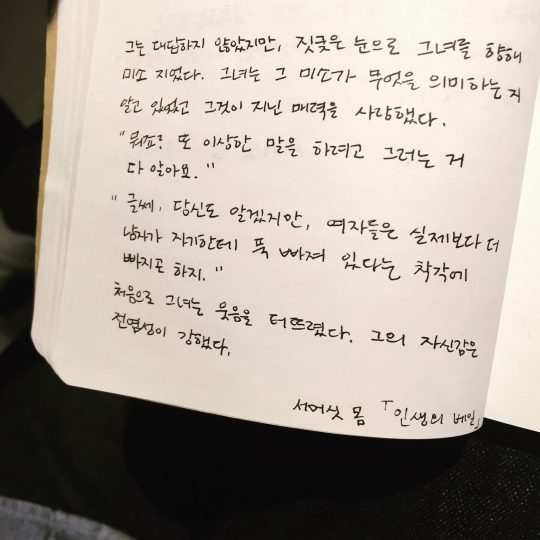

그리고 집착으로부터 탄생한 대문호의 이러한 문장들은 나의 싸구려 노트 속으로 급히 빨려 들어간다. 슬프지만 그것이 주인 잘못 만난 문장들의 운명인 셈이다. 미안합니다.

소설 읽기를 좋아합니다. 좋은 문장을 수집하기 위해서요.

누군가 음악 듣는 걸 좋아한다고 말하면 어떤 종류의 음악을 듣는 걸 좋아하느냐고 묻고 연달아 그 이유를 물어보는 것이 상례이듯이 경험상 내가 책 읽는 걸 좋아한다고 누군가에게 말하면 그 사람은 내게 어떤 책을 좋아하느냐는 질문과 함께 그 이유가 무엇인지를 친절히 물어오곤 했다. 그럴 때마다 나는 소설을 좋아한다고 말했고, 그 이유는 문장을 수집하기 위함이라고 덧붙였다.

약 30년의 인생을 살아내며 절절히 깨달은 것 중 하나는 면대면 상황에서 자신이 좋아하는 것에 대해 혼자 신나서 구구절절하게 떠드는 것은 볼썽사납기 그지없기에 예의상 묻는 상대의 질문에는 간결하게 준비된 답변을 하는 것이 최적이라는 것이다. 만약 당신이 20년 이상의 생을 견디어낸 사람임에도 일반적인 상황에서 튀어나오는 전형적인 질문에 준비된 답변 세트가 존재하지 않는다면, 하루라도 빨리 그것들을 준비하길 강력히 권한다. 그렇게 하면 다른 건 몰라도 눈치 없는 사람이라는 오명을 입을 일은 없을 테니까 말이다.

정성을 들여 필사를 해야 내 마음속으로 작가의 진심이 착 달라붙는다.

앞서 하던 얘기를 이어서 해보자면 나는 실제로 좋은 문장을 수집하는 것이 너무 좋아서 소설 읽기를 사랑하게 된 케이스다. 소설을 읽다가 너무 마음에 드는 문장을 발견하는 날이면 그날은 다음 장으로 넘어가는 것이 너무나 힘이 들 정도였다. 그때는 노트를 하나 펼쳐 거기에 마음에 드는 문장을 최대한 예쁜 글씨로 꾹꾹 눌러 담았다. 그렇게 정성을 들여 필사를 해야 내 마음속으로 작가의 진심이 착 달라붙는다고나 할까. 한때는 관련 인스타그램 페이지를 하나 만들어 필사한 문장을 줄창 업로드하기도 했는데, 애초에 남에게 보여주기 위해 필사를 했던 것이 아닌지라 금방 의욕이 꺾여버려 운영을 포기해버렸다.

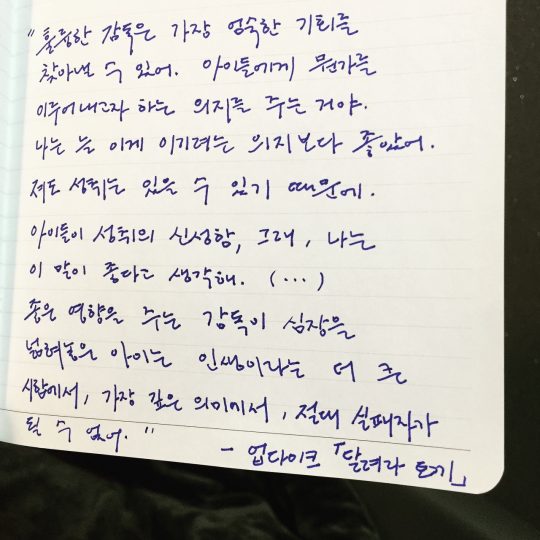

알베르 카뮈도 했습니다. 당신도 해야죠.

글쓰기를 잘하려면 필사를 하라고들 한다. 개인적으로 필사는 문장을 수집하는 행위와 결을 같이 하는 것이라고 본다. 따라서 그러한 주장에 부분적으로 동의한다. 내가 아는 부분, 구체적으로 말해 내가 도움을 받은 부분에 한해서만 이야기하자면, 필사의 강점은 유명 작가의 좋은 문장을 따라 쓰는 행위를 통해 생각을 흥미롭게 전개하는 방향성과 글의 맛을 살리는 방법을 간접적으로나마 느껴볼 수 있다는 점에 있다.

오죽하면 프랑스의 대문호 ‘알베르 카뮈’마저도 그의 스승 장 그르니에의 『섬』에 부친 서문에서 이런 이야기를 꺼내어 놓았겠는가.

이 책은 끊임없이 나의 내부에 살아 있었고 이십 년이 넘도록 나는 이 책을 읽고 있다. 오늘에 와서도 나는 『섬』 속에, 혹은 같은 저자의 다른 책들 속에 있는 말들을 마치 나 자신의 것이기나 하듯이 쓰고 말하는 일이 종종 있다. 나는 그런 일을 딱하다고 생각지 않는다. 다만 나는 나 스스로에게 온 이 같은 행운을 기뻐할 뿐이다.

- 장 그르니에, 『섬』, 김화영 옮김, 민음사

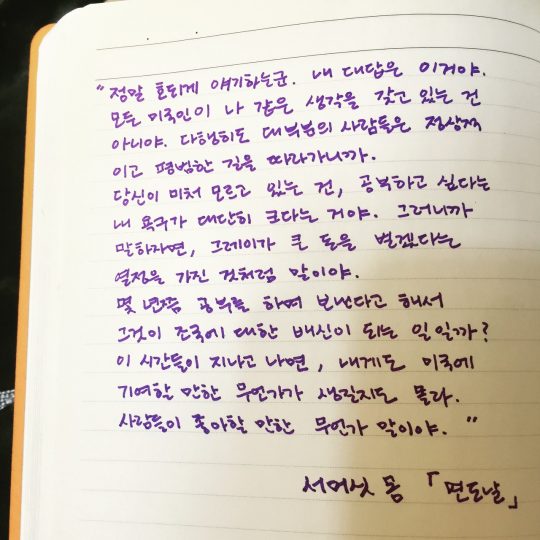

나는 남들에 비해 별다른 사건 하나 없이 지루하게 흘러가는 소설을 잘 읽어내는 편이다. 그것은 첫째, 내가 ‘특별한 이야기’보다는 ‘특별한 문장’에 이끌리는 종류의 사람이기 때문이고, 둘째, 내 인생 속으로 거침없이 불쑥 찾아드는 예기치 않은 사건들이 빚어내는 다시 없을 이야기에 집중하는 것만으로도 충분히 배가 부르고 골치가 아프기 때문일 것이다.

문장을 수집하는 것을 주목적으로 소설을 읽어대는 실속 없는 인간도 존재한다.

그렇다. 세상엔 다양한 사람이 있고, 그렇기에 나처럼 문장을 수집하는 것을 주목적으로 소설을 읽어대는 실속 없는 인간도 존재하는 법이다. 훈련소에 입소하기 전날 밤, 나는 잊고 싶지도, 잃고 싶지도 않은 몇몇 소설 속의 명문장들을 검은색 모닝글로리 노트에 빼곡히 옮겨 적었는데, 그것들은 이후 고된 훈련으로 인한 신체적 피로를 빠르게 회복하고 쓸데없이 악쓰고 화를 삭이느라 응어리진 울분을 최대한 가라앉혀 주었다.

이전에 어떤 글 속에서 내가 언급한 것으로 기억하는데, 참고로 그때 나를 가장 많이 위로해준 문장은 샐린저의 『호밀밭의 파수꾼』 맨 마지막 문장이었다.

Don’t ever tell anybody anything. If you do, you start missing everybody.

상황이 어려우신가요? 소설 문장 수집을 조심스럽게 권합니다.

조금은 엉뚱한 마무리라고, 또 주제넘은 참견이라고 생각하지만 혹시 이런저런 문제로 힘든 일을 겪고 계신 분들께 소설 문장 수집을 조심스럽게 권해봅니다. 상황을 위로하는 문장을 꾹꾹 정성스럽게 노트에 베껴 적고 그것을 마음에 담아 여러 번 읽으면 그것은 꽤 큰 힘이 된답니다.

원문: 스눕피의 브런치