언제나 그렇듯 핸드폰 자명종은 7시에 울렸다. 오늘 아침엔 기필코 그 시간에 일어나 상쾌한 하루를 시작하겠다는 다짐(벌써 2조 5억 번쯤 했던)을 새롭게 되새기며 어젯밤 맞춰놓은 알람이다. 나는 3초 정도 고민하다 알람을 끄고 눈을 감았다. 잠깐 눈만 감았다 뜨자.

그런데 두 번째로 설정한 알람이 벼락처럼 울렸다. 미래의 나를 믿을 수 없어 그나마 현실적인 기상 시간인 8시로 설정한 알람이다. 맙소사! 오늘도 또 이러기냐? 라고 스스로에게 화를 내며 알람을 껐다. 이제 정말 일어나겠어! 그 전에 30초만 눈감고 있자. 지금 눈을 뜰 수 없는 건 요즘 알레르기가 부쩍 심해진 눈이 시려서야, 라고 변명하며 눈을 감았다. 그런데 분명 30초 후에 눈을 떴는데 시계를 보니 9시가 넘었다. 코로나 사태가 시작된 후 학교 가는 아이를 깨울 필요가 없어진 나의 요즘 일상이다.

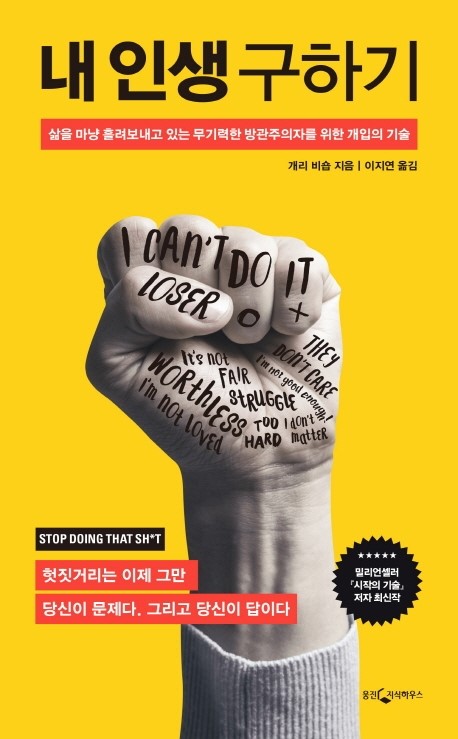

<삶을 마냥 흘려보내고 있는 무기력한 방관주의자를 위한 개입의 기술: 내 인생 구하기(인간적으로 제목 한 번 길다)>의 작가 개리 비숍은 이런 무기력한 생활의 원흉은 바로 나라고 일갈한다.

그렇군요. 그걸 누가 모릅니까? 하지만 뭐 전과자로서 할 말이 없네요. 아침마다 열심히 알람을 끈 것도 나고, 전날 밤 코에서 불길을 뿜어내는 공룡처럼 뜨겁게 각오를 다지며 알람을 맞춘 사람도 나니까.

그러나 아침마다 알람을 차례대로 끄며 늦잠을 자고, 다이어트는 무한 반복되는데 뱃살은 여전히 출렁거리고, 올해는 나도 돈 좀 만져보자는 각오와 상관없이 마이너스 통장을 바닥까지 박박 긁고 있는 나를 호되게 야단치면서 당장 그런 못된 습관을 멈출 수 있는 현실적인 솔류션을 내놓겠다고 작가가 주장했다면 그 자리에서 책장을 덮었을 것이다. 그런 호언장담에 속아서 지금까지 읽은 책이(주로 새해 언저리에) 한 트럭이지만 내 생활은 바뀐 게 1도 없으니까.

그런데 작가 개리는 그런 이야기를 하려는 게 아니라며 성급한 나의 의심을 일단 진정시켰다. 거기서 한 발 더 나아가 그런 약속을 하는 책들은 다 쓰레기라는 도발적인 논조로 이야기를 시작한다. 오케이, 그렇다면 그의 이야기를 조금 더 들어보기로 하자. 작가는 “사람들이 흔히 자신이 바란다고 말하는 것과 정반대인 행동 패턴에 갇혀 있다고 진단한다. 사실 당신의 삶은 끈질기게 같은 결과를 내게끔 의도적이고 소름끼치도록 친숙하게 설정된 덫에 갇혀 있다. 무엇보다 그 덫에 스스로 들어간 사람은 바로 당신 자신이라고” 지나치게 엄숙히 선언한다.

아니, 그걸 누가 몰라? 누가 나보고 아침마다 알람 끄고 다시 자라고 멱살을 잡고 협박한 건 아니지. 다이어트는 내일부터라고 마음속으로 속삭이며 포크로 세 번 찍어먹으면 흔적도 없이 사라지는데 칼로리는 무려 700이 훌쩍 넘는 스타벅스 초코 케이크를 달라고 손짓하는 사람도 분명 나였어. 그러니까 내가 원하는 건 이 지긋지긋하게 반복되는 패턴에서 빠져나올 방법을 알려달라는 것 아닌가.

작가는 이렇게 소나기 같은 나의 분노에 맞서 제안한다.

당신 계속 이렇게 살면 1년 후에 어떻게 될지 한 번 가슴에 손을 얹고 냉정하게 생각해봐.

밑져야 본전이니 일단 하라는 대로 해봤다. 하루 다섯 번씩 아이의 밥과 간식을 챙겨주면서 야금야금 같이 늘어난 식욕을 다스리지 못했을 경우 1년 후 내 몸매를 생각하니 끔찍했다. 1년 후에도 마이너스 통장과 드잡이를 하며 비상금을 마련하고 있을 모습을 떠올리니 살짝 식은땀까지 돋았다. 좋아, 무슨 뜻인지 알겠어. 그래서?

작가는 거기서부터 진짜 하고 싶었던 이야기를 본격적으로 시작한다. 아주 어렸을 때부터 한 가닥 한 가닥 그물처럼 우리 주위에서 얽히기 시작하다가 종내는 우리가 빠져나가지 못한 덫이자 감옥이 된 것의 실체를 우리가 알아차릴 수 있도록 천천히 인도한다.

우리가 스스로에게 어렸을 때부터 해온 자신에 대한 이야기, 사회와 가족과 주위 사람들이 우리에게 반복적으로 들려줘서 자신도 모르게 내면화된 이야기, 그런 이야기와 태어났을 때부터 “내던져진 환경과 가족”이 결합돼서 만들어진 것이 우리 내면에 있는 감옥이라고 설명한다. 그 감옥 문을 열고나올 수 있는 첫 단계는 나의 내면에 그런 감옥이 있다는 사실을 알아차리고, 있는 그대로 바라보는 것이라고.

이 부분을 읽으며 작가에 대한 의심을 어느 정도 거둘 수 있었다. 책 표지에 나온 “아일랜드에서는 카톨릭 신부를, 태국에서는 불교 승려를 코칭하는” 자기계발 코치이자 작가라는 문구가 단순한 광고 문구만은 아니었다는 납득도 됐다. 우리 내면에 강력하게 자리 잡은 덫이자 감옥의 정체와 거기서 탈출하는 법을 다룬 부분을 읽다 보면 약식 심리상담을 받는 것 같은 느낌이 들었으니까. 책을 읽다가 나의 내면으로 들어가 평소 외면했던 마음속 지하실에 햇볕을 쬐게 해주는 경험은 그리 나쁘지 않았다.

작가의 인도를 받으며 노트에 나의 현재와, 내가 바라보는 나의 모습과, 나의 발목을 잡고 있는 덫(일 거라고 추정되는 것에 대해)에 대해 한 번 써봤다. 남사스러워 도저히 여기에 옮길 수 없는 내용이긴 했지만 작가의 말처럼 인스타그램(내 경우는 페북이지만) 피드를 죽죽 내리며 생각이란 건 좀체 하지 않는 내가 이런 걸 해볼 수 있었다는 건 솔직히 의미심장한 진전 같다.

코로나 사태 덕분에 비자발적으로 자택에 감금된 우리들, 그렇다고 해야 할 일이 줄어든 건 아니지만 어쩐지 끝없이 나른하고 울적해져서 넷플릭스나 동물의 숲에 늪처럼 빠져드는 이들에게 이 책을 권한다. 나처럼 노트 한 권을 옆에 놓고 비장하게 자신에 대한 탐구를 하는 것도 좋고, 작가의 주장에 한 줄 한 줄 밑줄 쳐가며 작가와 스파링을 하듯 반박하는 것도 나쁘지 않을 거라고 생각한다.

다만 나를 옥죄는 감옥에서 빠져나온 후 무엇을 해야 하는가, 에 대한 작가의 최종 해법은 약간 급조한 느낌이 들었지만 그것까지 완벽하게 마무리해달라고 하는 건 무리겠지. 일단 탈출시켜 줬으면 그 후에 길을 찾는 것 정도는 우리도 할 수 있지 않을까.

※ 해당 기사는 웅진지식하우스의 후원으로 제작되었습니다.