“스벅에 재난이 나면 사람들은 어디로 피할까? 바로 맞은편에 있는 스타벅스다”

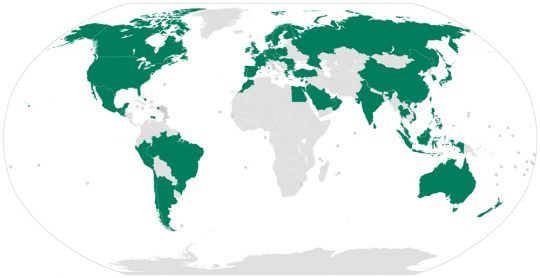

스타벅스를 건너 스타벅스. 커피를 나라라고 생각하면 우리는 스타벅스라는 제국에 살고 있다. 동네에서 세계까지 어떤 골목을 돌아도 초록색 세이렌을 만날 수 있기 때문이다. 그러다 보니 가끔은 지구가 초록색인 이유가 ‘이 많은 스타벅스 간판 때문이 아닐까?’라는 생각도 하게 된다.

‘그란데’가 어쩌고, ‘벤티’가 어쩌고… 낯설어했던 것도 옛말이 되었다. 이미 우리 일상 속의 한 자리를 차지한 스타벅스. 커피가 아닌 공간을 판다는 이야기는 많이 들어봤는데. 그런데 이제 스타벅스는 커피를 파는 곳이 아닌 금융업계의 떠오르는 별이라고?

오늘 마시즘은 가깝지만 잘 모르는 스타벅스의 역사에 대한 이야기다.

스타벅스의 탄생: 원두는 판매, 커피는 셀프

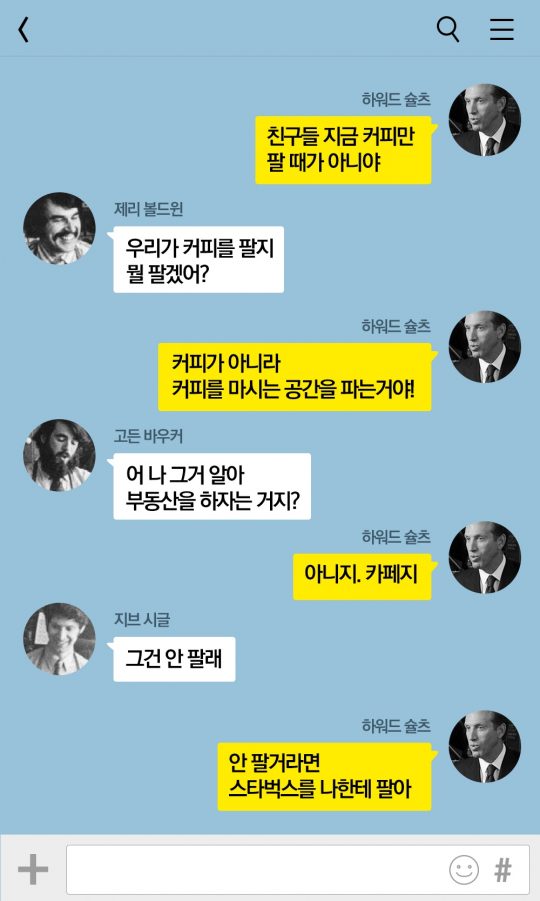

1971년, 미국 시애틀에 작은 커피 원두 매장이 열린다. 영어 교사였던 제리 볼드윈, 역사교사인 지브 시글, 프리랜스 작가인 고든 바우커가 합심을 하여 설립한 가게였다. 당시 많이 쓰이던 강하고 씁쓸했던 ‘로부스타’ 원두 대신 부드러운 ‘아라비카’원두를 소개하기 위해 만든 커피 원두 판매 가게였다.

이름은 ‘스타벅스(Starbucks)’ 소설 『모비 딕』에 나오는 일등항해사 ‘스타벅’의 이름을 따왔다. 소설 속 스타벅은 커피를 좋아했으니까.

로고 역시 신경을 써서 만들었다. 그리스 신화의 바다요정 ‘세이렌(Siren)’을 그려 넣은 것이다. 세이렌은 노래로 바다 선원을 유혹하고 잠재우는 요정인데. 동네 사람들 유혹하겠다는 젊은이들의 포부가 들어 있었다. 그때는 몰랐겠지. 스타벅스가 세계를 홀릴 줄은 말이다.

우리도 커피를 팝시다, 아니면 스벅을 나에게 팔거나

초창기의 스타벅스는 우리가 아는 것과는 거리가 있었다. 스타벅스는 커피 원두를 판매하고, 커피를 직접 만들어서 판매하지는 않았다. 지금의 스타벅스를 있게 한 장본인은 ‘하워드 슐츠(Howard Schultz)’다.

슐츠는 탁월한 영업맨으로 드립 커피메이커를 판매하고 있었다. 그런데 시애틀의 스타벅스에서 대량으로 커피메이커를 주문하는 것을 보고 이곳을 방문하게 된다. 스타벅스 커피의 품질에 반한 하워드 슐츠는 커피 메이커가 아니라 자신을 이들에게 팔게 된다. 스타벅스, 하워드 슐츠 모두의 인생이 바뀌는 순간이다.

스타벅스의 마케팅 담당이 된 슐츠는 이탈리아 밀라노의 노상 카페에서 커피를 마시며 커피의 품질만큼 중요한 것이 커피를 마시는 사람과 공간임을 알게 된다. 그는 창업자들에게 커피를 판매하는 공간에 대한 어필을 하지만 창업자들은 이를 받아들이지 않았다. 당시 미국에는 그런 문화가 없었기 때문이다.

1985년, 결국 슐츠는 1년 만에 스타벅스를 나와 자신이 생각한 카페를 차린다. 이름하야 ‘일 조르날레(Il Giornale)’. 스타벅스의 질 좋은 원두를 가지고 커피 음료를 판매하는 이곳은 창업 6개월 만에 매일 1,000명 가까이가 방문할 정도로 성공을 하게 된다. 그리고 3년 뒤 하워드 슐츠는 ‘스타벅스’를 인수해버리고 만다.

그 뒤 일 조르날레 모든 매장의 이름은 스타벅스로 변경이 되었고, 스타벅스라는 커피 프랜차이즈가 시작된다. 처음에는 9개의 매장이 1994년 나스닥 상장 때 165개 매장으로, 지금은 3만 개가량이 된다고 하니까.

오래된 브랜드가 아닌 트렌드 세터가 될 수 있던 이유

스타벅스의 변화는 커피 문화의 변화였다. 드립 방식의 커피가 에스프레소 방식으로 변했고. 주로 집에서 마시는 커피가 넓고 편안한 공간에서 함께 마시는 카페 문화가 되었다.

하워드 슐츠는 커피의 질은 보장이 되었으니, 품질을 유지하게 하기 위해서 스타벅스 본사가 모든 매장을 관리해야 한다고 생각했다. 공간의 분위기는 물론이고, 직원들의 친절도까지 일정 수준을 유지해야 한다고 했다. 그러기 위해서 직원들을 모두 파트너라고 불렀다고. 또한 모든 미국 직원에게 대학교 장학금, 의료 보험 제공 등을 해주었다(그가 어린 시절에 집안이 어려워졌기 때문이다).

한때의 유행처럼 그칠 수 있었던 행보가 꾸준히 유지될 수 있던 것은 빠른 적용이었다. 공간이 아닌 맛으로 겨뤄보자며 바리스타들을 필두로 한 ‘블루보틀(Blue Bottle)’이 등장하자, 스타벅스는 고급 버전인 리저브 매장을 낸다.

카드와 애플리케이션이 유행하자 스타벅스 메뉴 결제가 되는 시스템을 만들기도 하고. 최근에는 플라스틱 빨대 이슈가 되자 남들보다 빠르게 빨대의 사용을 포기한다. 이미 세계적으로 거대해진 브랜드가 작은 이슈에도 발 빠르게 대응을 하며 트렌드 세터의 자리를 놓지 않고 있다.

사실 조금 놓친 게 아닌가 싶었던 때가 있었는데(플래너가 지겨워질 무렵부터), 더 큰 미래를 그리고 있더라고… 바로 금융업이다.

애플페이도, 구글페이도 아닌 스타벅스가 금융계의 핫루키?

시작은 교통카드 같던 ‘스타벅스 카드’부터였다. 2011년 매장에서 스타벅스 메뉴를 주문할 때 사용하는 충전식 선불카드를 만든 것이다. 오랫동안 쌓아온 스타벅스 브랜드의 팬덤은 물론, 모양이 예뻐서 수집이나 선물용으로도 인기가 많았다. 그 정도라고 생각했다. 하지만 스마트폰에서 쓸 수 있는 ‘사이렌 오더’가 출동한다면 어떨까?

그렇다. 사이렌 오더 어플리케이션이 등장하자 고객들은 미리 메뉴를 주문하고, 결제를 간편하게 하고, 포인트까지 쉽게 쌓을 수 있어 환호했다. 더욱 환호하는 자들은 바로 스타벅스였다. 고객들이 미리 예치한 이 금액이 지난해 3분기 기준 약 1조 5천억 원… 이다. 미국의 어지간한 지방은행 못지않은 현금 보유량이다.

이미 스타벅스 전체 결제의 40%가량은 어플리케이션을 통해 이뤄진다고 한다. 미국만 봤을 때 사용자가 2,340만 명으로 애플페이(2,200만), 구글페이(1,110만), 삼성페이(990만)를 뛰어넘는 수준이다. 스타벅스 어플리케이션이 아직 국가 간의 연동이 불가능해서 가상화폐 등을 사용해 쉽게 결제를 할 수 있는 방법도 고려한다고 하니. 이쯤 되면 스타벅스 은행이라고 불러도 좋을 정도다.

커피는 변해도 스타벅스에서 변하지 않는 것

원두 판매 매장에서 금융까지. 스타벅스의 변천사는 엄청나다. 하지만 여전히 변하지 않는 것들이 있다. 아무리 디지털로 무장한 스타벅스라도 ‘진동벨’이 아닌 ‘사람’이 손님을 부른다는 것이다. 디지털의 간편함은 살리되 아날로그의 감성은 그대로 가져간다는 것일까?

단순히 세계에서 가장 큰 프랜차이즈여서가 아닌, 여러 일들을 벌이는 것이 아닌, 스타벅스의 가치는 ‘사람들이 모이고, 모인 이들에게 최선의 결과를 주는’것에 있지 않을까 싶다. 미래의 스타벅스가 여전히 카페 일지, 혹은 은행일지 몰라도 스타벅스를 찾는 사람들의 발걸음만은 변하지 않을 것 같으니까.

원문: 마시즘