“아빠도 힙스터인 시절이 있었다”

홍대입구에서 볼만한 딘드밀리 컷에 기이한 선글라스. 스키니진과 태극기처럼 펄럭이는 셔츠까지. 아빠의 앨범을 넘기면 ‘같은 인물이 다른 세계에 산다’는 평행우주론을 믿게 될 것 같다. (사진 속 인물로 추정되는 아빠는) 앨범을 숨기며 말했다. “그 시대는 다 그랬어.”

마실 것의 역사를 찾아 ‘X세대 음료’를 찾아오던 마시즘. 식혜부터 탄산음료까지 다양한 종류의 음료만큼이나 음료를 찾는 사람들의 개성도 만만치 않다. 오늘 마시즘은 음료에 패션화를 일으킨 녀석을 찾으러 간다. 이 세기말 감성의 시작점이 바로 당신이었어?

탄산도 아니고 주스도 아닌 음료의 탄생

80~90년대에 태어난 여러 음료 장르의 음료들 중 ‘저탄산 과즙음료’를 빼놓을 수 없다. 그 시작은 1991년 10월에 출시된 ‘데미소다(Demi Soda)’. 라틴어로 ‘반(half)’을 뜻하는 ‘데미(Demi)’에 탄산음료를 말하는 ‘소다(Soda)’를 붙인 이 녀석은 스스로를 새로운 개념의 음료라고 주장했다. 그런데 과일향 나는 탄산음료는 오란씨도 있고, 환타도 있는데?

기존에 과일느낌이 나는 탄산음료들은 향을 첨가하는 방법으로 상큼한 느낌을 냈다. 다만 데미소다는 탄산음료에 천연과즙을 섞은 이른바 ‘반탄반주’였다.’ 주스의 상큼함과 탄산의 시원함을 가진 녀석. 실제로는 주스의 무거운 끝 맛과 탄산의 강한 맛을 싫어하는 사람들에게 많은 환영을 받았다. 이것이 바로 중도층 표심이다.

디자인도 한몫을 했다. 그 시대의 음료 패키지가 ‘파워포인트’였다면, 이 녀석은 애플의 ‘키노트’라고 할까(심지어 음료 이름을 가로가 아닌 세로로 넣었다). 깔끔한 폰트와 사진이 돋보여 젊은 사람들의 사랑을 받았다. 때문에 힙스터(당시는 오렌지족)들의 자동차 컵홀더에는 데미소다가 꽂혀있어야 한다는 공식까지 나돌 정도였다.

신인류, 세기말 감성을 터트리다

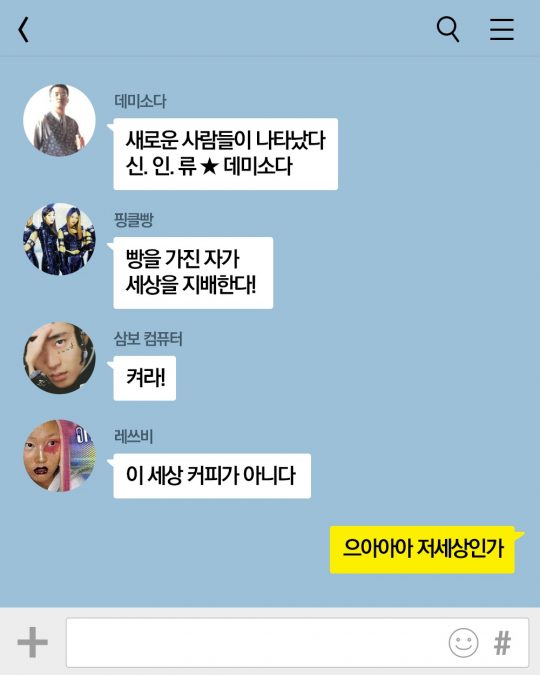

진짜들 사이에서 알음알음 퍼져나가던 데미소다는 1993년 광고를 시작한다. ‘새로운 사람들이 나타났다. 신. 세. 대. 신. 인. 류’라는 어마무시한 카피와 함께 화면에서는 패피들을 모아 데미소다를 마시게 했다. 지금 보면 음료 광고가 아니라 의류 광고 같은 느낌. 하지만 결과는 성공적이었다. 데미소다는 전년 대비 판매량이 800%(매출 340억)를 찍어버렸거든.

당시에는(물론 지금도 그럴 수 있다) 혀를 끌끌 찰 수 있는 옷을 입은 젊은이들이 텔레비전에 나온다? 이는 리모컨을 잡고 있는 기성세대를 포기한 일이었다. 데미소다의 광고는 이제 대중성을 가진 브랜드가 아닌, 개성 있는 감성을 가진 브랜드가 사랑받는다는 것을 보여주었다. 문제는 덕분에 음료를 비롯해 많은 제품들의 광고가 ‘패션왕(?)’이 되어버렸다는 것이다.

당시 젊은 세대들에게 패션과 개성은 중요한 키워드였다. 이를 어필하기 위해서 광고모델들은 튀는 옷을 입어야 했고, 이것이 세기말과 어울려 역사상 초유의 광고들을 만들었다. 레쓰비의 ‘이 세상 커피가 아니다’도 있고, 찜질방 옷 같은 것을 입은 직원들이 신문에서 ‘삼성 앞에 평등하다’라는 광고도 있고.

마치 90년대가 끝나면 모든 게 기억되지 않을 만큼 불태웠는데, 재미있는 흑역사만 남게 되어버렸다. 아직도 삶이 고달플 때면 그 시절 광고를 찾아보곤 하니까.

윈디소다, 네오소다의 탄생: 저탄산음료 열전

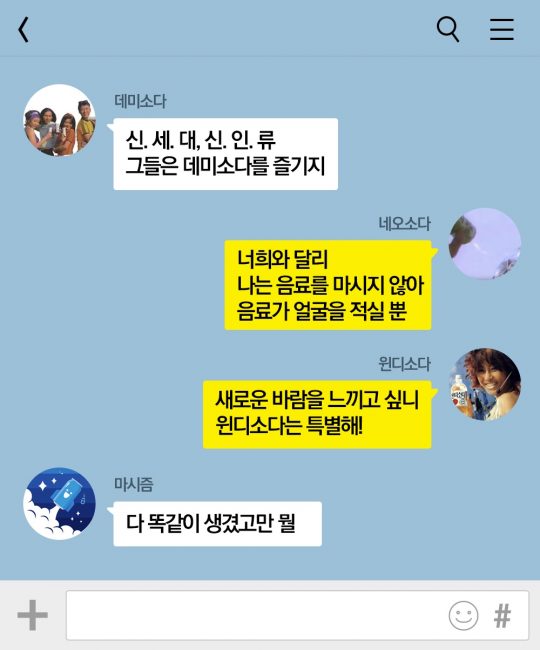

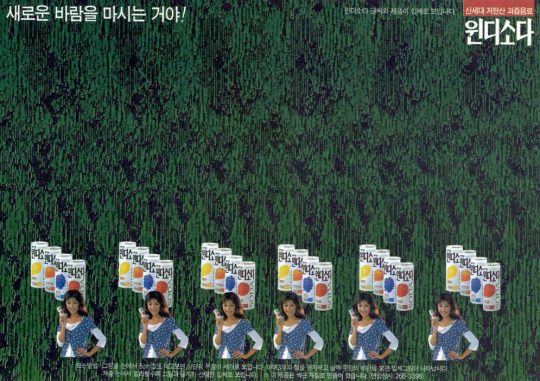

90년대 음료사는 어떤 한 음료가 인기를 얻으면, 하루아침에 다른 비슷한 음료들이 양산된다는 특징이 있다. 데미소다역시 이를 피해 갈 수 없었다. 데미소다를 따라 많은 과즙 저탄산음료가 탄생하였다. 해태에는 ‘네오소다’, 롯데에는 ‘윈디소다’가 나왔다. 더 앞서가려던 한 음료는 ‘무탄산음료’를 강조하기도 했다. 근데 그건 그냥 무탄산이 아니라 음료잖아.

후발주자들은 데미소다의 길을 따라갔다. 네오소다의 경우는 이름인 ‘Neo(새로운의 그리스어)’와 달리 데미소다와 제품부터 광고 컨셉까지 너무 비슷한 음료였다. 윈디소다의 경우는 탤런트 이본이 광고를 하였지만, 윈디소다는 사라지고 이본만 남게 되었다.

유행을 따라 비슷한 음료들이 양산되었다가, 다른 유행을 좇아 사라진다. 90년대 말 저탄산 과즙음료의 자리에는 다시 ‘데미소다’만이 남았다. 개성을 말했던 데미소다의 젊음은 이대로 끝난 것일까.

젊음이 ‘나이’로 규정될 수 있을까?

아빠의 앨범만큼 추억 속에 있는 음료 이야기다. 하지만 데미소다는 90년대를 넘어 2000년대에 들어서도 학생들의 가까이 존재했다. 내 또래에는 PC방이나 노래방에 꼭 있던 음료로 기억된다. 스타크래프트나 오디션 게임 포스터에서 본 적이 있었거든. 물론 게임도 노래도 못했던 나는 썬칩에 데미소다를 먹으며 만화책을 봤다.

최초였지만 최종이기도 하다. 세기말 감성도 사라졌고, 경쟁하는 음료들도 사라진 이때. 추억의 마주치면 우리는 젊음이 가득했을 때를 기억한다. 하지만 젊음은 거기서 그치지 않는다. 지금 젊음의 시대를 사는 친구들은 그들만의 방식으로 이 음료들을 마시고 있을 테니까. 과연 그들은 어떤 감성과 느낌을 음료에 담고 있을까?

원문: 마시즘