뭐? 피츠제럴드가 오타맨이었다고?

이제 2020년, 시대를 감안해 편하게 ‘오타’라는 표현을 사용했음을 미리 일러둡니다. 소설을 읽으며 작가들의 문장력에 감복해 침을 질질 흘리던 중등학교 시절의 제게 소설가라는 존재는 맞춤법과 띄어쓰기 실수를 극도로 꺼리며 조심하고, 어쩌다가 비문 하나라도 쓰게 되는 날에는 몸서리를 치며 자신의 머리통을 여러 대 쥐어박으며 자책하는 상상 속 결벽의 아이콘이었습니다.

그런 제가 미국 문학을 대표하는 세기의 절친이자 라이벌 피츠제럴드와 헤밍웨이가 오타투성이의 문학 인생을 살았다는 사실을 처음으로 알게 되었던 날의 충격을 꿈엔들 잊을 수 있겠습니까.

무려 몇 주를 기다린 끝에 유럽의 패션 스토어로부터 직접 배송받은 수십만 원짜리 싱글 브레스티드 코트의 소재와 디자인에 찬탄을 금치 못하다가 마지막 순서로 예의상 들여다본 코트 안주머니 속 태그 위에 진한 글자로 능청스럽게 새겨져 있는 ‘Made in Korea’ 원산지 표기를 보았을 때의 그 가슴이 미어지던 경험 정도가 되어야 그날의 감정과 비견할 수 있을까요. 오늘의 이야기는 오타왕 오타맨 피츠제럴드입니다.

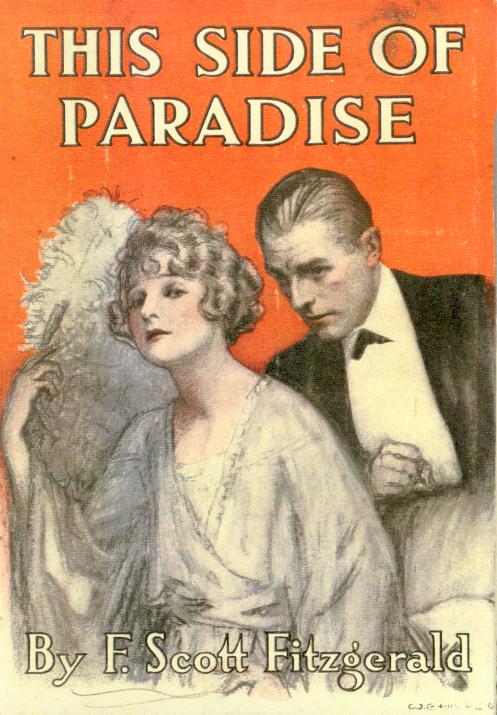

피츠제럴드의 문학 커리어(이런 말이 조금 이상한가요) 전반을 아름답게 수놓는 키워드 중 하나는 다름 아닌 ‘오타’입니다. 그는 생전에 오타투성이의 초고를 여기저기에 들이밀며 뭇 출판 편집자와 잡지 편집장을 괴롭게 했습니다. 그를 문학계의 스타로 만들어준 첫 장편 소설 『낙원의 이편(This Side of Paradise)』부터 그의 유작이 된 『마지막 거물의 사랑(The Love of the Last Tycoon)』까지 그는 마치 ‘오타가 없으면 죽음을 달라’라는 태도로 무장한 듯이 소설을 써 갈겼습니다.

1990년에 태어난 제가 1896년생 피츠제럴드 선생님의 오타를 실제로 보았을 리 만무하지만, 미국 문학에 조금이라도 관심을 가진 분이라면 피츠제럴드, 헤밍웨이, 포크너 등이 악명 높은 오타맨이었다는 이야기 꽤나 들어보셨을 거로 짐작합니다. 저도 그런 이야기를 주워들으며 자랐습니다.

피츠제럴드의 오타와 관련해 재미있는 일화가 하나 있습니다. 1919년 8월 중순경, 피츠제럴드는 자신의 첫 소설 『낙원의 이편』 글쓰기를 끝내고 그의 고향 미네소타주 세인트폴에 있는 여자친구, 시쳇말로 여사친에게 자신의 작품을 보내주고 코멘트를 좀 달라고 요청합니다.

캐서린 타이그(Katherine Tighe)라는 인물이었는데, 피츠제럴드의 문법 오류부터 글의 짜임새, 내용 그리고 스타일까지 점검해주었다고 전해집니다. 피츠제럴드가 저지른 여러 문법 오류, 수백 개의 맞춤법 실수 때문에 그녀가 마킹해야 할 사항은 굉장히 많았다고 하는데, 특히 철자 오류는 거의 모든 페이지에서 발견될 정도였습니다.

‘seasen’ ‘speciallized’ ‘nessesary’ ‘apon’ ‘facinating’

그뿐 아니라 피츠제럴드는 책에 인용한 저자의 이름, 정치인, 영화배우, 운동선수, 문학 작품 등의 스펠링을 제대로 체크하지 않고 글을 쓰곤 해서 소설이 아주 난장판이었다는 것이 문학계의 정설입니다. 타이그는 속 who와 whom, that과 which의 적절한 사용까지 체크해주었다고 합니다.

피츠제럴드를 문학계의 셀럽으로 만들어준 첫 소설 『낙원의 이편』을 세심하게 들여다보며 그것에 완전성을 부여해준 친구 타이그의 후손에게 피츠제럴드의 후손은 연간 수입의 일정 부분을 헌납해야 한다고 생각합니다.

오타 트리오: 피츠제럴드, 헤밍웨이 그리고 맥스웰 퍼킨스

피츠제럴드는 생전 친한 친구였던 작가 헤밍웨이의 스펠링 ‘Hemingway’도 틀리기 일쑤였고, ‘et cetera’의 줄임말인 ‘etc.’를 ‘ect.’로 쓰는 것도 다반사였습니다. 친구는 서로 닮는다고 했던가요. 헤밍웨이 또한 ‘loving’을 ‘loveing’으로, ‘itself’를 ‘its-self’로 쓰기를 즐기는 배드 스펠러였습니다. 헤밍웨이는 그의 스펠링 에러를 지적하는 담당 편집자들에게 아래와 같은 아름다운 말씀을 갈겼다고도 하죠. 유명한 이야기입니다.

니들 그거 고치는 게 일이잖아, 그걸로 돈 버는 거 아니야?

피츠제럴드와 헤밍웨이를 ‘스타 작가’로 만들어준 그들의 전설적인 편집자 맥스웰 퍼킨스는 구조적이고 직관적이며 독창적인 사고로 유명세를 떨쳤지만, 유독 스펠링과 교정에는 쥐약이었다고 전해집니다. 스펠링을 고치고 교정을 보는 일에는 무디고 더딘 천부적인 작가와 에디터의 운명적인 만남은 어쩌면 ‘진짜 중요한 건 맞춤법이 아니라 내용이야! 이 멍청이들아!’의 정신을 공유하며 슈퍼 엑설런트 문학 작품을 탄생시키는 필연이었을 지도 모르겠습니다.

첨언하자면 당시의 출판업계는, 더욱이 피츠제럴드의 작품을 출간한 스크리브너스 출판사의 경우에는 ‘초판에 오류쯤은 뭐 괜찮잖아?’ 정도의 가치관을 공유했다고도 전해집니다. 그건 그렇고 피츠제럴드의 프린스턴 대학 동문이자 저명한 문학 비평가이자 작가 에드먼드 윌슨은 오타로 범벅이 된 피츠제럴드의 『낙원의 이편』을 읽고 난 후의 감상평을 다음과 같이 전했다고 합니다.

이 책은 여태껏 발간된 책 중에서 가장 무식한 책 중 하나야.

그래서 하고 싶은 말이 뭐야?

여기까지 읽고 반문할 독자들을 위해 정리 한 번 해보겠습니다. 이 세상에는 정말 읽을거리가 넘쳐납니다. 시간이 없지, 읽을 건 도대체가 너무 많아서 탈이죠. 그런데 가끔 그런 글들을 만나게 됩니다. 맞춤법도 틀리고 띄어쓰기도 안 하고 줄도 안 바꾸고 어쨌거나 참 투박한 글인데, 깊은 울림을 주고 많은 생각을 하게 하는 그런 글들이요. 요즘에는 주로 개인의 블로그나 페이스북 등에서 자주 보입니다.

글은 생각을 전달하는 수단입니다. 이 말인즉슨, 생각이 먼저라는 겁니다. 차 나고 사람 난 것이 아니듯이 생각이 나고 글이 난 것이란 거죠. 저는 개인적으로 맞춤법과 띄어쓰기 등에 굉장히 민감한 사람 중 하나이지만, 솔직히 말씀드리면 맞춤법과 띄어쓰기가 조금 틀리고 문장의 흐름이 조금 어색해도 내용이 알찬 설득력 있는 글이 아무 알맹이 없이 깔끔하게 써 갈긴 저 같은 범부의 어떤 에세이보다 훨씬 훌륭하다고 생각합니다.

저는 피츠제럴드가 참 인간적인 사람이라서 좋습니다. 오타로 범벅이 된 피츠제럴드의 초안들은 그래서 더 아름답습니다. 과정이 있는 인생, 여지가 있는 책, 치명적인 약점이 있는 삶, 저는 그런 것들에 조금 더 마음을 뺏깁니다. 오늘 제가 하고 싶었던 이야기는 사실 이것입니다. 피츠제럴드가 오타맨이었다는 구구절절한 소개는 밑밥이었습니다.

네, 읽고 나니 뭐 남는 게 없으시죠? 피츠제럴드의 스펠링 실수로 일어난 어떤 대단한 사건을 기대하셨나요? 죄송합니다. 그런 건 없습니다. 저는 치명적인 약점이 있는 사람입니다. 읽고 나면 남는 게 하나도 없는 글을 열심히 쓰는 사람이거든요. 그런데 저는 이 포지셔닝을 고수할 겁니다. 그게 존재 의의이자 제 삶의 기준점입니다.

저는 똑똑하거나 약삭빠른 사람이 아니라 도리어 미련한 사람에 가깝습니다. 그런 제가 대단한 알맹이를 담은 글을 쓴다는 건 조금 웃기는 일이라고 생각합니다. 저처럼 아무 의미 없이 구체적이고 인생에 아무런 쓸모없는 글을 쓰는 사람도 있어야 알맹이 있는 글을 쓰는 똑똑한 사람들이 빛나고 덩달아 저도 빛날 수 있는 것이 아닌가 싶습니다. 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다.

원문: 스눕피의 브런치

내용 참고

- The Editorial Double Vision of Maxwell Perkins: How the Editor of Fitzgerald, Hemingway, and Wolfe Plied His Craft(2015)

- F. Scott Fitzgerald, This Side of Paradise, edited by James L. W. West III