왜 같은 흑맥주인데 다른 맛이 나죠?

마시즘에게도 맥주적으로 순진한(?) 시기가 있었다. 흑맥주라고 해서 도수가 셀 줄 알고 마셨더니 달콤한 맛이 나서 놀라고(코젤이었다), 이번에도 흑맥주라고 해서 기대했더니 달지 않아서 또 놀란 적이 있다(기네스였다). 흑맥주면 흑맥주답게 굴어야지. 언제는 달고, 언제는 쓰고 기분 내키는 대로 만들면 장르가 어디 있어!

맞다. 맥주의 세계에 흑맥주란 장르는 없었다. 한국과 일본 정도에서만 쓰이는 흑맥주라는 표현은 색깔을 기준으로 하지만 사실 굉장히 다른 맥주들이었다. 흑맥주도 크게 라거와 에일이 나뉘고 제조 방법과 맛이 크게 차이가 난다. 오늘은 마시즘은 그중에서 에일, 영국과 아일랜드를 대표하는 스타우트에 대한 이야기다.

맥주의 색은 왜 검어질까?

그것은 맥주의 주재료 중 하나인 맥아를 볶기 때문이다. 커피 원두를 로스팅하는 것처럼 맥주를 만들 때는 맥아를 볶게 된다. 볶는 온도에 따라서 맥주의 향과 색깔이 변하는데. 높은 온도에 태우다시피 볶은 맥아가 들어가면 빛이 어두운 흑맥주가 만들어지는 것이다.

하지만 볶은 맥아에도 차이가 있다. 굉장히 가볍고 달콤한 라거 스타일의 흑맥주인 둥켈(Dunkel)은 보리 낱알의 껍질을 벗겼기 때문에 쓴 맛이 나지 않는다. 하지만 포터(Porter)나 스타우트(Stout)의 경우는 보리 낱알 껍질까지 볶아져 씁쓸한 풍미가 생긴다. 달지 않은 초콜릿과 커피의 느낌은 바로 껍질까지 태워먹는 것에 있었다.

영국 노동자의 흑맥주 ‘포터’

요즘이야 흑맥주를 마신다는 것은 굉장히 취향이 깊은 것처럼 느껴지지만, 시작은 굉장히 사소했다. 1730년대 산업혁명 시대쯤에 태어난 영국의 흑맥주는 그야말로 ‘막 만든 맥주’였다. 빠르고 쉽게 만들 수 있는 맥주다 보니 짐꾼들이 사랑한 맥주였다고 한다. 때문에 붙여진 이름이 ‘포터(Porter, 짐꾼)’다.

값싸고 독특한 이 맥주는 대중적으로 인기를 얻게 되었다. 포터의 인기가 상승하자 다른 양조장들도 막 만든 포터를 다시 보기 시작했다. 바야흐로 영국의 흑맥주 시대가 열린 것이다.

‘포터’와 ‘스타우트’를 어떻게 구분해

그 뒤로 태어난 것이 바로 스타우트(Stout)다. 맥덕들 사이에서는 포터와 스타우트를 어떻게 구분하는가를 가지고 의견이 분분하다. 하지만 대부분 답은 크게 다를 바가 없다고 돌아온다. 스타우트의 원래 이름이 ‘스타우트 포터’였기 때문이다.

포터의 인기가 높아지자 영국의 양조장들은 더욱 강한 풍미의 포터를 만들고자 했다. 그래서 도수를 높인 포터 앞에 독하다는 뜻의 스타우트를 붙인 것이 스타우트 포터가 되었다. 이것이 아일랜드에도 유행이 번지고 점차 스타우트에서 포터라는 단어를 뺀 것이다.

그렇다면 포터와 스타우트의 차이는 도수로 결정이 날 수도 있겠다. 하지만 포터와의 결별(?) 이후 스타우트의 도수도 다시 대중적인 수준까지 내려와서 둘 사이를 구분할 수 있는 것은 크게 명확하지 못하다. 다만 스타우트란 표현이 더욱 많이 쓰인다. 바로 세계에서 제일 잘 나가는 흑맥주 ‘기네스’가 스타우트이기 때문이다.

세계 최고의 스타우트 ‘기네스’는 스타우트가 아니야?

지난 「기네스의 기네스」에서 말했듯 1759년 아서 기네스(Arthur Guinness)는 버려진 양조장을 헐값에 9,000년 임대해버리면서 기네스의 전설을 시작한다. 처음에는 평범한 에일을 팔았지만, 곧 영국에서 유행하는 포터와 스타우트를 들여오고 가정의… 아니 국가의 운명을 바꾼다. 1930년대에는 세계에서 7번째로 큰 기업이었다고.

하지만 우리가 아는 기네스는 앞서 말한 포터나 스타우트가 아닌 변형된 스타우트다. 스타우트 특유의 향과 씁쓸함에 비해 기네스는 극단적인 부드러움이 강조되었다(기네스 오리지널, 엑스트라 스타우트는 전통적인 맛을 따른다). 때문에 기네스를 아이리시 스타우트나 드라이 스타우트라고 부르기도 한다. 그런데 기네스는 그냥 기네스지. 제일 많이 팔리는 흑맥주니까 기네스 자체가 장르인 것이 아닐까?

라떼는 말이야… 밀크 스타우트

스타우트를 즐기는 사람들이 오직 씁쓸한 맛을 추구한 것은 아니다. 사람들은 스타우트의 쓴 맛을 부드럽게 해 주기 위해 우유를 타서 마셨다. 바로 ‘밀크 스타우트’다. 커피로 치자면 라떼라고 할까.

우유는 스타우트의 거친 맛을 완화해주는 효과가 있었다. 하지만 탄산이 줄어들기 때문에 나중에는 우유 속 ‘유당’만을 넣어서 만들었다. 밀크 스타우트는 대중들이 좋아하는 조합이 되었다. 당시에는 맥주에 무려 우유가 들어갔으니 이것은 건강한 맥주, 영양가 있는 맥주라고 입소문이 났다(심지어 의사가 처방했다는 주장을 하기도 한다).

술을 좋아하는 분들은 아시겠지만 이거 다 술을 마시기 위한 핑계가 아니겠는가. 1946년, 확인되지 않은 건강에 대한 이야기가 떠돌자 영국은 알콜음료에 ‘밀크’라는 말을 붙이지 말라고 금지했다. 결국 밀크 스타우트는 스위트 스타우트로 개명을 하게 된다. 뭔가 술맛이 없어지는 기분이야.

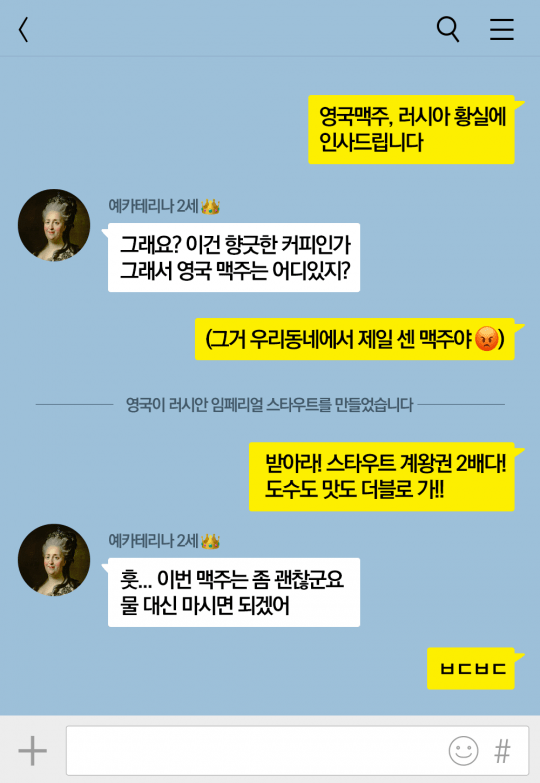

황제가 좋아하는 맥주, 임페리얼 스타우트

영국과 아일랜드의 스타우트들은 각자의 영역을 만들며 발전했다. 그리고 또 다른 한 나라가 스타우트를 원했다. 바로 러시아 황실이었다. 그래서 붙여진 이름이 ‘임페리얼 스타우트(Imperial Stout)’다 풀네임은 ‘러시안 임페리얼 스타우트’다.

러시안, 임페리얼, 스타우트. 뭔가 쎈케 느낌의 3 단어가 모두 합쳐있다니. 이름에서부터 풍겨지겠지만 기존의 맥주들보다 도수가 2배는 높다. 보드카를 삼다수 마시듯 하는 러시아 사람들에게 영국의 스타우트는 큰 감흥이 없었기 때문이다. 때문에 양조장들은 도수를 높이기 위해 맥아와 홉을 다량으로 넣었다고.

이후 명맥이 끊기는가 싶던 임페리얼 스타우트는 미국 크래프트 열풍을 타고 부활했다. 한국에서 알려진 임페리얼 스타우트는 올드 라스푸틴(Old Rasputin)이다. 도수가 9%로. 내게 흑맥주란 흑마법 같은 것이구나를 알려준 녀석이었다(아직도 리뷰할 엄두가 안 나요).

색깔은 비슷해도 맥주는 다르다

노동자들이 마시던 맥주에서 러시아 황실이 사랑한 맥주로 변하고, 역사 속에 가려져 사라질 법한 맥주가 다시 부활하기도 한다. 요즘처럼 밝은 맥주의 전성시대에도 꾸준히 자리를 지키는 검은 빛의 맥주를 보면 멋지다는 생각이 들기도 한다. 그냥 흑맥주라고 불러도 무방하지만, 그래도 꼼꼼히 보고 불러주고 싶어서.

번외: 한국의 스타우트는 무슨 맥주인가요?

하이트진로의 스타우트가 아마 국내 흑맥주 중에서 가장 오래된 역사를 자랑한다. 1991년 크라운 스타우트로 나왔으니까. 문제는 오늘 마시즘에서 이야기한 스타우트들은 에일 타입을 지칭하는 것인데, 이 녀석은 라거 타입이라는 것이다. 외국인들 입장에서는 스타우트를 기대했다가 둔켈 맛을 느끼게 될 수 있다. 봤느냐 영국과 아일랜드. 이것이 한국의 변화구다.

원문: 마시즘