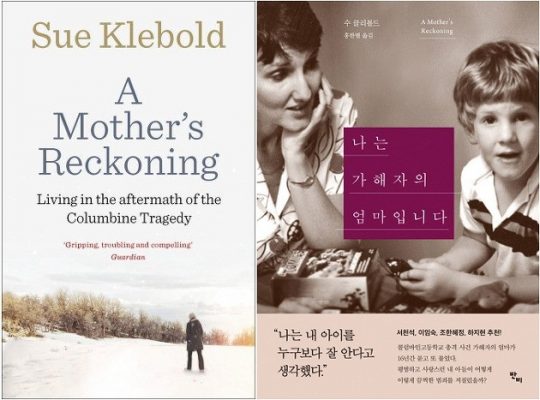

컬럼바인 고등학교 총기 난사 사건의 범인 중 하나인 딜런 클리볼드의 어머니 수잔 클리볼드가 쓴 책 『나는 가해자의 엄마입니다』를 이제야 읽었다. 책의 초반부 3분의 1 정도는 가슴이 찢어져서 읽기가 너무 힘들었다. 읽다가 너무 우울해질 정도.

가해자의 엄마이기는 하나, 엄밀히 말하면 자식이 남들을 살해하고 자살한 사람의 엄마이기도 했다. 그저 아이를 잃는 것만 해도 부모가 겪어야 하는 이후의 애도의 과정이 상상만 해도 고통스러울 것 같다. 자살만 해도 그 고통이 어떠할지 가늠이 안 되는데, 살해-자살한 자녀 이후 남겨진 부모의 심정이란… 표현할 말이 없을 것 같다.

수잔이 비탄에 대하여 인용한 부분에서는 기어코 눈물이 나왔다. 비탄이란 마치 토네이도가 부수고 지나간 집에서, 부서지지 않은 작은 공간 내에서만 영원히 사는 것이라고 했다. 감정적인 반응이 지나가자, 수잔이 말하고자 하는 바를 생각하고 그 이면을 또 보게 되었다.

수잔이 말하고자 하는 바는, 부모가 지극히 정상적으로 아이를 키워도 우울에 자의식 과잉에 예민한 아이는 잘못된 친구와의 케미, 학교 분위기, 뇌의 기능 등 복합적인 상황을 만나 극단적인 선택을 할 수 있다는 점이었고, 자신의 문제 역시 완벽하게 부모에게 속일 수 있다는 점이었다. 딜런의 케이스를 보자 하니, 몇 가지 미묘한 징후를 빼고는 부모가 알기 힘들었겠다 싶은 지점들이 있다.

수잔이 말하고자 하는 바를 죽 살피다가, 문득 ‘정상’적이라는 말을 수잔이 반복하는 점에 주목하지 않을 수 없었다. 물론 문제없이 ‘정상적으로’ 아이를 키웠다는 점을 기어코 강조하고 싶어서 그럴 수밖에 없을 테지만, 내게 ‘정상적인’ 페이런팅이라는 게 뭘지 궁구하게 만들었다.

남자아이 양육에 페미니즘이 필요한 이유

사실 ‘정상’은 균열이 나지 않을 수 없다. ‘정상성’이라는 것, 자체가 고정된 개념이 아니라, 시대와 문화에 따라 변하는 유동적인 개념이라, ‘정상’이라는 개념이 배제하는 ‘비정상’ 카테고리에 대한 폭력성을 차치하더라도, 언제든지 이 정상성의 카테고리에 속하지 않는 것들이 비집고 나올 수 있을 정도로 취약한 개념이기도 하다. 미국 중산층 유대계 (혹은 기독교) 가정의 정상성, 그 정상적인 페어런팅에 잠재된 균열이 터져 나오는 지점이 보였다.

사실 서구 총기 난사범들의 공통적인 특징 중 하나가 ‘남성다움’이라는 사회의 가치에 부합하지 못하는 ‘실패한’ 남성들의 왜곡된 영웅담, 즉 악명을 얻고자 하는 영웅 심리다. ‘정상적인’ 가족의 양육 과정을 들여다보자면 아들 둘을 키운 이 가정은 역시 아이를 그 사회에서 ‘정상적인’ 남성다움 속에서 자라도록 두더라. 잠재적인 균열은 여기에 있다는 걸 모르고.

개개인에게 강요되고 내재되는 ‘정상적인’ 남성성이란 가치는, 필연적으로 일부 남성을 루저로 만든다. 10대에 남자아이 사이에서 형성되는 파워 위계는 많은 남자아이에게 고통이다. 우울하고 예민하고 자의식 강하고 스포츠를 잘 못 하는, 혹은 딜런처럼 스포츠를 잘하고 싶으나 늘 기대에 못미치는 남자아이에게는 지옥일 수 있다.

미국 10대들 사이에서 가장 으뜸은 스포츠를 잘하는 ‘작스(jocks)’라 불리는 남자아이들이고, 컬럼바인 고등학교에서도 이 작스 그룹이 툭하면 다른 아이들에게 파워 과시를 하며 툭툭 건드리고 모욕하기를 일삼았다는 증언들이 터져 나왔다. 에릭과 딜런도 남긴 비디오에서 이 작스를 죽이겠노라 하고 갔다(정작 그 아이들은 못 죽이고 다른 아이들을 죽였지만).

역설적이고 뚱딴지같이 들릴 수도 있으나, 그래서 남자아이 양육에 페미니즘이 필요하다. 페미니즘을 여성 우월주의라고 생각하는 이들에게는 이게 참 뚱딴지로 들릴 테지만, 내가 믿는 페미니즘은 가장 큰 소수자 집단인 ‘여성’이라는 토큰(token)으로 세상의 모든 소수자 집단을 소환하는 운동이고, 기존의 ‘중심’들이 ‘정의’한 ‘정상성’을 전복하고 의식의 각성을 촉구하고 삶의 변화를 지향하고자 하는, 인류 의식 발전 단계의 미래형이다.

저 엄마가 ‘정상적인’ 페어런팅에만 치중하지 않고, 아들이 ‘정상적인’ 남성성의 덫에 걸려 허우적거릴 때, “괜찮아, 사람은 꼭 남성적 혹은 여성적일 필요는 없어. 그 남성성 스펙트럼 안에 갇혀서 경쟁하거나 자신을 증명하지 않아도 괜찮아.”라고 말해줄 수 있었다면 얼마나 좋았을까… 그런 생각을 해본다.

남자들을 그래서 포기하지 않는다

물론 아들을 키우는 엄마의 입장에서, 내가 잘 키우고 있는지는 모르겠다. 다만, 옆에서 목도해본 바로는, 남자아이 간에 저 ‘정상적’ 남성성이란 사회적 가치는 매우 치열하게 구현되고 내 아들 역시 무척이나 고군분투를 했다는 건 안다. 딜런이 어린 시절 보였다는 ‘굴욕감”을 참지 못하고, 지는 것을 참지 못했다는 속성은 내 아들도 어릴 적에 보였다. 저 열패감과 분노와 자기혐오의 맹렬함을 나도 보긴 했다.

그걸 볼 때 그 감정에서 자신을 떼어놓고 지켜보게 하는 게 참으로 힘들었다. 남자아이들은 중3 정도 되어야, 자기감정에서 자신을 분리하는 게 가능하더라. 그전에든 어떤 말도 씨알이 먹히지 않았다. 굴욕을 당했다 생각하고, 졌다고 생각하고 울분과 분노에 휩싸인 아이를 두고 ‘(갈등을 빚은) 그 아이는 이러이러해서 이랬을 거야’ 하며 이해를 도모하고자 하면 어린 아들은 눈물을 터뜨리며 통곡을 했다.

엄마도 내 편을 안 들어! 엉엉엉!

그때 내가 잘못하고 있다는 걸 알았다. 일단 동물적으로 무조건 ‘누가 내 새끼한테 이랬어?”를 해주었어야 했다는 걸. 그래서 일단은 안아주고 그 아이 욕을 들어주고, 감정이 가라앉으면 불러다 그랬다. 아이 가슴을 가리키며,

네 감정이 너는 아니야. 네 일부야. 감정이 너를 다 휘어잡고 너를 몰고 가도록 두지 마.

자기감정에 거리를 두고 지켜보게 하는 것, 이게 스스로 생각하게 만들고 자신을 표현할 언어를 만들게 해주는 열쇠인 것 같다. 또 하나, 욱하는 감정과 욱해서 저지르는 행위 사이의 차이는 아주 간당간당한데, 그 선을 넘어가면 하늘과 땅만큼의 결과가 생길 수 있다는 얘기도 해주었다. 욱하는 건 지극히 인간적이나, 욱하는 감정을 행동으로 옮기는 건 인간성에 납으로 된 추를 달고 본능 속으로 수직 낙하하는 일이라고.

이제 아들은 어떤 갈등이 생기면 내게 와서 ‘그 자식이~!’ 하고 한참을 욕하고 내가 걱정을 내비치기도 전에 “걱정 마, 엄마 앞이니까 그 자식 욕을 하는 거야. 다른 데선 이러지 않아. 엄마한테 얘기해서 속이 편해졌어.” 이렇게 내 어깨를 두드려주고 나갈 정도는 하는 것 같다.

10대 남성은 그냥 호르몬이 질주하는 대로 제 몸을 어찌 가누어야 할지 모르는 짐승들이라 생각했는데, 아들을 키우며 보자니 의식의 움트고 애써 자라는 모습이 있어서 ‘그래, 이래서 인간이 문명을 만들었구나’ 싶기도 하고 그렇다.

자의식이 강한 여자로 태어나 내게 강요되는 많은 가치가 힘들어서 세상과 많이 불화하며 살면서, 남자에 대해 까딱하면 색안경을 끼고 오해하고 배척하기 쉬운 지점에서, 아들을 키우면서 난 남자들의 가능성과 잠재성을 발견하는 경험을 했다. 남자들을 그래서 포기하지 않는다. 나는 가해자가 될 수도 있는 가능성, 훌륭한 조력자와 동료가 될 수 있는 가능성을 다 가진 남자 인간의 엄마이니까.

원문: Joyce Park의 페이스북