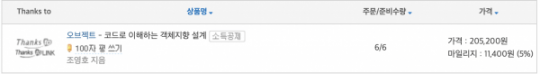

6권 구매의 나비 효과

객체 지향에 흥미가 있는 개발자라면 대부분 들어봤을 법한 책이 있습니다. 저도 지난 6월 27일 무려 6권이 사서 회사 동료들에게 돌립니다. 아래 그 증거가 있죠. 분명히 말하지만, 저자가 지인이라서 산 것은 아닙니다. 🙂

이런 경우에도 나비 효과란 말을 써도 되는지 모르겠네요(저는 직업으로 글 쓰는 사람은 아니니까요). 아무튼 책을 나눠줬더니 한 동료가 회사에서 쓰는 협업 시스템 두레이(dooray)에 글을 썼습니다. 책 3장에서 CRC 카드(Class-responsibility-collaboration card)를 소개하는데, 예전에 저와 실천했던 일이 떠오른다는 글입니다.

동료의 글을 읽는 바로 그 찰나의 순간, 나비 효과란 단어가 떠올랐습니다. 전개를 보면 이렇습니다. 먼저 동료가 쓴 글이 중국에 오기 직전 백수 시절 잠시 메모장으로 쓰던 블로그를 소환합니다. 퇴사 후에 회사 위키 접근을 못 하니 대안으로 쓰던 곳인데, 중국에서 접근 차단된 사이트라 방치해두었습니다. 그러다가 popit 글쓰기 제안을 받은 후에는 이사를 했죠. 2015년 아주 잠시 쓰던 그 블로그에 동료가 함께한 추억이 있었습니다.

다시 흐름을 이어가죠. 동료가 기억하는 그 사건은 저는 코치 역할만 했고, 다른 4명의 동료가 스스로 기획부터 개발까지 함께한 미니 프로젝트 중에서 발생한 일입니다. 당시 팀 구성원이 UI 디자이너 출신의 기획자, 프런트 개발자, 서버 개발자 2명으로 서로 다른 경험과 지식이 있었습니다.

게다가 확실한 리더가 없는 상태라 응집력을 발휘하기 위한 방법으로 CRC 카드를 실험해봤는데, 나름 단기간에 소통 돕기라는 성과를 거둔 일을 써놓았더군요. 까맣게 잊었던 기억을 담은 동료의 글이 링크를 타고, 제가 4년 전의 기억을 소환하게 됐습니다. 오브젝트 책을 읽다 말고 당시 경험을 떠올리며 아래 사진을 찾아낸 동료는 아마도 감회가 새로웠을 것입니다.

저도 사진을 보고 그때를 기억하지만, 그들 넷과 같은 밀도로 함께 참여한 것이 아니기에 함께 나눌 추억에는 차이가 있었습니다. 하지만, 저는 그곳에서 까마득하게 잊었던 문구를 반갑게 만납니다. 이것이 나비 효과가 종국에 도착한 과거의 순간이죠. 바로 CRC 카드를 소개한 논문에서 인용한 글이죠.

Design with the cards tends to progress from knowns to unknowns, as opposed to top-down or bottom up.

카드를 사용한 디자인은 하향식(top-down) 또는 상향식(bottom up)이 아니라, 아는 것에서(from knowns) 모르는 것으로(to unknowns) 나아가는(progress) 경향이 있습니다.

요즘 내가 배우는 가치를 1989년에 느낀 이들

나비 효과는 오브젝트 책 내용을 시발점으로 동료와 저의 과거의 한때를 현실에서 되살립니다. 여기서 더 놀라운 것은 그때 찾아서 기록한 내용으로 저를 이끄는 나비 효과입니다. 1989년 푸른 눈의 엔지니어가 쓴 문구인데, 2019년 중국 땅에서 제가 느끼는 직업 일상의 인사이트와 같은 내용을 말하는 놀라운 체험입니다.

다만 비슷한 체험을 돕는 도구에는 차이가 있습니다. 1989년에 체험한 선배(?)는 CRC 카드를 대상으로 통찰을 얻었지만 저는 협업 시스템에서 벌어지는 대화가 도구였습니다.

요즘 저는 협업 시스템 두레이를 쓰면서 조밀하게 이어지는 협업의 묘미를 배웁니다. 그것은 마치 세계 탑 랭킹의 실력을 자랑하는 스페인에서 퍼뜨린 궁극의 패스 게임, 티키타카를 하듯 여유가 없는 조밀한 공간에서 조직적으로 창의력을 발휘하는 듯한 착각이 들게 만듭니다.

가끔은 이러한 짜릿함을 느끼며 앞으로 나아갈 필요도 있지 않을까요? 그 짜릿함을 주는 방법은 물 흐르듯 이뤄지는 일상의 협업입니다. 모호한 말이지만 ‘물 흐르듯’이 표현하는 바는 아래와 같습니다.

- 아랫사람이 윗사람에게 보고하는 식의 소통이 아니고,

- 한참 고민한 일을 쉽게 이해할 수 있게 일부만 축약하는 소통도 아니고,

- 여러 사람이 모여서 주제가 불분명한 난상 토론을 하는 것도 아닌.

그런 소통이 어떤 특별한 방법론으로 불리지는 않습니다. 익숙해지면 그저 게시판에 댓글을 달 듯이 솔직하고 자연스럽게 자기 소견을 이어가는 것이죠. 인터넷 카페 글쓰기와 전혀 다르지 않습니다. 문제는 그런 안전한 소통을 직장에서는 잘하지 못하는 경향이 있다는 점입니다. 과거 제가 일하던 대부분의 사무실도 그랬습니다.

애자일(agile)에 대한 실천과 도전을 제 나름으로는 10년 즈음 지속하면서 쌓은 요령도 작용했을 것이고요. 함께 일하는 곳의 리더들이 대체로 한 방향으로 나아갈 수 있도록 분위기를 형성한 탓도 있고, 일상의 잦은 실패에 대해 허용하는 일터의 분위기도 아주 크게 작용했다고 봅니다.

아는 것에서 모르는 것으로 나아가는 설계

자랑이 길었는데요. 아무튼 그렇게 배우는 애자일의 묘미가 바로… 1989년의 논문에 있었습니다. 뭐냐고요? 다시 반복 인용할까요?

Design with the cards tends to progress from knowns to unknowns, as opposed to top-down or bottom up.

예전에 지인 중에 빅뱅은 하향식이고, 애자일은 상향식이라는 등 뭉뚱그리려 했던 분들이 있었습니다. 위 인용문은 CRC의 이점을 설명한 것이지만 우리 조직이 협업 시스템에서 짧은 댓글을 주고받으며 발전 시켜 나가는 과정에서 배우는 것과 그대로 일치했습니다.

상향식이나 하향식 따위로 나누는 것이 아니라, 아는 것에서 모르는 것으로 나아가는 설계. 우리의 티키타카 경험이 바로 그것입니다.

원문: Popit