어머니 생신은 12월 31일입니다. 억울하게도 이틀 동안 두 살이 늘어납니다. 세계에서 유일무이한 한국식 나이 계산법 덕분이죠.

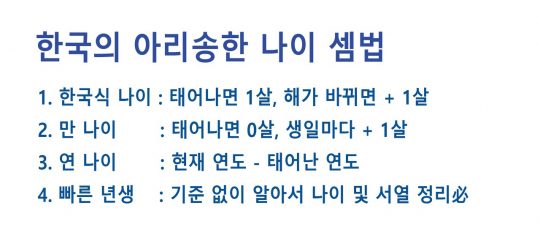

대한민국에서는 태어나면 1살, 해가 바뀌면 또 한 살을 더합니다. 이 같은 나이 계산법은 개인적인 불편뿐 아니라 인간관계 정립이나 법적인 나이 계산에도 혼란을 야기합니다. 일반적으로 사람들이 주고받는 “몇 살이세요?”라는 질문에 대한 답과 법률관계나 병원 등에서 사용하는 나이가 다 제각각이기 때문입니다.

한국식 나이 셈은 중국, 일본 등 동아시아 문화권에서 사용했던 계산법이라고 합니다. 하지만 중국은 1960년대 문화 대혁명을 거치면서, 일본은 1902년 법령을 제정하면서 나이 계산법을 만 나이로 통일했습니다. 북한에서도 1980년대 이후 만 나이를 적용한다고 하네요.

대한민국 국민의 나이 계산법이 세상에서 가장 복잡하다고 할 수 있습니다. 그 때문에 일상생활에서도 머리를 잘 굴려서 나이를 따져야 하는 순간이 왕왕 발생합니다. ‘잠깐만, 내가 몇 살이지?’라는 생각을 할 때도 있으니까요. 띠는 음력으로 따지면서 나이는 1월 1일이 기준인 참으로 아리송한 나이 문화 때문이죠.

“근데 누나 몇 년생이세요.”

“나 75.”

“나도 75년생인데.”

“빠른 75야. 내 친구들은 74년생이야.”

영화 〈유열의 음악 앨범〉에서 주인공들이 나누는 대화입니다. 이처럼 1, 2월이 생일인 ‘빠른년생’을 만났을 때 나이 계산 방법은 한층 더 복잡해집니다. 엄밀하게 말하면 서열 정리죠. 같은 나이 다른 학번이나 같은 학번 다른 나이 때문에 발생하는 문제입니다. 빠른년생 문화는 음력 중심인 유교 문화가 양력 중심의 서양 문화와 만나는 가운데 발생한 사례로 분석합니다.

한국식 나이 계산법은 오색빛깔 난처한 상황을 양산합니다.

군대에서 만난 한 살 위 형이자 선임은 저를 친동생처럼 챙겼습니다. 어느 날 우연히 신분증을 봤는데 동갑. 생일이 4개월 빨랐죠. 일명 빠른년생. 하지만 학번은 같았어요. 제대 후에도 만남을 이어갔습니다. 고참은 나이가 저보다 한 살 많은 제 동기와 친구로 지냈어요. 저 역시 동기와 친구였죠. 동갑인 선임에게 셋이 친구처럼 지내자고 했더니 난색을 보이더라고요. 지금도 형이라고 부릅니다.

군 제대 후 전공을 바꾸기 위해 미술 학원에 다녔습니다. 나이가 엇비슷한 몇몇 또래와 친구로 지냈어요. 하루는 그중 한 명이 저를 조용히 불렀습니다. 자기는 생일이 2월이어서 저보다 학교를 1년 먼저 다녔다고 하더라고요. 자기 친구들은 저보다 한 살이 많다고. 제 생일은 6월이었습니다. 4개월 차이. 동갑으로, 친구로 인정하기 싫다는 말이었죠. 불편한 관계를 만들기 싫어 ‘누나’라고 불렀어요. 그 누나는 흡족해했지만 다른 친구들과 호칭이 꼬여 자연스럽게 멀어졌습니다.

대학교 3학년 시절, MT 가는 길이었습니다. 버스 옆자리에 앉은 같은 과 형이 지갑을 꺼낼 때 우연히 주민등록증을 봤어요. 동갑이었습니다. 심지어 빠른 생일도 아니었죠. 편입생이어서 나이를 잘 몰랐고, 형이라고 하니 그런 줄 알았어요.

“뭐야? 동갑이야? 친구네.”

“출생 신고를 늦게 한 거야.”

“에이~ 우리 시대에 무슨. 뻥 치지 마.”

“그럼 앞으로 나한테 말 시키지 마.”

농담으로 한 말에 정색해 당황했습니다. 그 뒤로도 전과 다를 바 없이 형으로 대했어요. 그런데 MT를 마친 다음 주에 너덜너덜한 출생 증명서를 가져와 제게 보여주더라고요. 저보다 10개월 먼저 태어났다는 걸 알려주고 싶었던 거죠.

그런데 아이러니하게도 제게는 저보다 한 살 많은 두 명의 친구가 있습니다. 재수해서 동기가 된, 엄밀하게는 형들이죠. 처음부터 그들은 나이를 밝히지 않았고, 같은 학번이니 동갑인 줄 알았습니다. 나이를 알게 된 후에도 계속 친구로 지냈어요. 이미 절친이었기 때문이죠.

학창 시절 같은 학년, 같은 반 아이들과는 무조건 친구입니다. 그 누구도 빠른년생 친구를 동생 취급하지 않아요. 아무 의심도 사심도 없는 동등한 관계니까요. 그런데 이런 암묵적 동조는 사회생활을 시작하는 스무 살부터 삐걱거리기 시작합니다.

빠른년생들은 이른바 ‘족보 브레이커’로 불립니다. 한 살 차이로 형, 누나, 언니, 오빠 등 서열을 정리하는 한국인의 본능(정서) 때문이죠. 이뿐 아니라 대학에서는 재수라는 복병부터 군대라는 변수, 어학연수, 휴학 등이 뒤섞이면서 족보가 꼬이기도 합니다.

직장에서도 마찬가지입니다. 열 살 어린 회사 후배는 누군가 나이를 물으면 한 살을 올려서 말합니다. 빠른년생이라 함께 학교에 다닌 친구들 나이를 기준으로 삼는 것입니다. “학교 다닐 때나 친구지”라는 제 말에 표정이 굳어졌습니다. 알고 보니 회사에서 이미 또래끼리 서열을 정리한 터라 그 족보를 유지해야 했던 거죠. 참 아이러니한 제3의 서열입니다.

젊은 대한민국의 탄생을 기원하며

이러한 웃픈 현실을 반영해서인지 2009년에 초·중등교육법 시행령이 개정되었습니다. 빠른년생 조기 입학이 폐지되었죠. 법적 기준에 따르면 빠른년생의 마지막 세대는 ‘빠른 03년생’에서 종결될 듯합니다. ‘빠른년생’이라는 말도 역사 속으로 서서히 사라질 겁니다. 그래도 숫자에 민감한 대한민국에서는 나이에 대한 논쟁, 서열에 대한 눈치작전이 여전할 거로 생각합니다. 그리고 여전히 남은 빠른년생 논쟁도 당분간 지속하겠죠.

청와대 국민청원 게시판에는 매년 한국식 나이를 폐지하고 만 나이로 바꿔야 한다는 제안이 꾸준히 올라옵니다. 나이 때문에 골머리 앓는 국민들 염원이 전해진 걸까요. 2018년 1월에는 연령 표기를 ‘만 나이’로 통일, 일원화하자는 법률안이 제출되었습니다. ‘만 나이 셈법’은 0살로 태어나 생일이 돌아올 때마다 1살씩 먹는 방식입니다.

한국인은 네 가지의 나이를 이해해야 합니다. 빠른년생은 사회에 나오자마자 골치 아프고 난처한 서열 정리에 직면해야 하고요. 태어난 날수의 차이도, 연도의 차이도 아닌 애매모호한 기준으로 나이를 구분 짓거나 학번, 기수로 수직적인 서열 관계를 만드는 건 시대에 역행하는 구시대적인 대물림이라고 생각합니다.

어설픈 기준으로 벽을 세우는 관계 정립보다는 자연스럽고 유연한 인간관계를 만드는 문화가 정착되어야 하지 않을까요. 단순한 숫자가 아닌 인격으로 존중받는 게 더 의미 있는 일 아닐까요. 대한민국에서도 ‘만 나이’가 빨리 정착됐으면 좋겠습니다. 그렇게 되면 세월을 거슬러 하루아침에 전 국민이 2살 줄어들 테니까요. 젊은 대한민국 탄생을 기원합니다.

원문: 이드id의 브런치