이혼의 위기가 있었다

첫 아이 육아 문제로 남편과 충돌했고 (친정에 아이를 맡기기 싫다 VS 당분간 도움을 받자), 그 사이에 시댁이 끼어들며 (친정이 왜 육아 간섭이냐) 나와 더 큰 감정싸움으로 번졌다. 결국 부모에 대한 미안함, 남편에 대한 괘씸함에 이혼을 결심하기 이르렀다. 아이를 데리고 친정에 갔고, 남편과 연락을 끊었다. 이혼 전문 변호사도 여럿 만났다.

하지만 모든 것이 명료한 상태는 아니었다. 진짜 이혼을 해야 하나. 이혼하면 아이와 어떻게 살지? 당장 아이가 어린이집 입소할 때 아빠 칸엔 이름을 쓸까, 말까 등. 하늘이 꺼질 것 같은 비운의 선택 앞에서 우습게도 내가 빠져든 건 ‘점’이었다. 『죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어』라던 어느 책의 제목처럼 ‘불행해도 점은 보고 싶다’는 스핀오프 버전이랄까.

갑자기 궁금해졌다. 나의 운명, 미래, 그리고 장기적 결말까지.

무속인·역술인 60만 시대

타로, 사주, 영매, 신점, 점성술까지. 뷔페처럼 선택의 폭도 다양한 요즘이다. 한때 점집 탐방에 올인했던 친구 C가 조언했다.

“타로는 단기 결정에 적합하지. 이건 중요한 문제니까 좀 더 맥락을 짚어주는 사주나 신점을 추천해.”

“이런 상황에서 점 보는 게 웃기지 않아?”

“뭐, 이미 시작했잖아. 네 심정 잘 알아. 아마 지푸라기라도 잡고 싶겠지.”

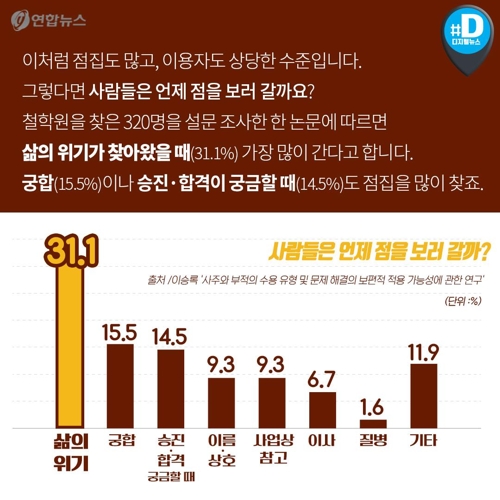

그 말이 맞았다. 그리고 나는 마구 돈을 쓰기 시작했다. 점을 보는 ‘이유’를 묻는 한 연구에 따르면, ‘삶의 위기가 찾아왔을 때’ (31.1%)가 1위를 차지했다고 한다. 덧붙여 이런 조사도 진행하면 흥미로울 것 같다. ‘개인의 위기의식과 점집 지출의 상관관계’. 분명 그것은 가속도의 곡선을 그릴 것이다. 위기에 대한 처방엔 결코 ‘만족’이 없기 때문이다.

나도 그러했다. 처음엔 ○○도령, ○○보살 등에 복채 5만 원만 줘도 아까웠지만, 어느 순간 이 세계에 익숙해지며 돈에 대한 개념 자체가 없어졌다. “이혼해. 그 남자는 아니야” 하는 말을 들으면, 뭔가 우울해져 다른 점집에 갔고. “이혼은 안 해. 하지만 네가 숙여야지” 하는 말을 들으면, 짜증이 나서 또 다른 점집을 찾았다.

이렇게 점집을 여기저기 철새처럼 옮겨 다니는 사이 5만 원 복채는 10만 원, 15만 원, 20만 원으로 통이 커졌고 나중엔 정확히 얼마를 썼는지도 알 수 없었다. 하지만 가슴은 여전히 답답했다. 내가 원하는 답은 나오지 않았으니까.

사실 난 이런 말을 듣고 싶었다

‘남편이 반성하고 돌아오겠어. 적당히 봐주고 다시 시작해’ 뭐, 이런 류의 말. 겉으로는 이혼을 외쳤지만, 마음 한편으론 절실히 행복을 찾길 원했다. 특히 남편에게만은 진정한 사과를 받고 싶었다. 와중 여러 점집을 거쳐 ‘목소리만 들어도 팔자를 알 수 있다’는 ARS 신점에 빠지게 되었는데, 어느 날 ○○선녀란 분이 전화기 너머로 이런 무시무시한 말을 던졌다.

이 부부는 마가 꼈네. 이혼을 하는데 각자 더 불행해지겠어. 거지꼴을 막으려면 3일 내에 확실한 부적을 써야 해.

그녀는 본인의 주소와 계좌번호를 알려주었다.

이 주소로 내일까지 남편 팬티를 부쳐. 내가 열심히 기도할 테니 촛불 비용 50만 원도 입금하고. 조상신께 빌어서 어떻게든 사단은 막아야지.

팬티와 촛불이라. 잠시 망설였다. 공교롭게도 짐을 싸 가지고 나올 때 섞여 온 남편 팬티가 있긴 했다. 50만 원의 촛불 비용? 그 돈이 없진 않았다. 사정이 좀 궁하긴 했지만, 직장생활을 열심히 하고 있었으니까. 근데 이건 나를 더 절박하게 만든다기보단, 뭔가 많이 웃겼다. 딱 들어도 ‘보이스 피싱’처럼 돈을 뜯기는 느낌이었다.

원래 인간은 “네 인생은 A일 수도 있고, B일 수도 있다”는 미묘한 진단에 오히려 애가 타는 법이다. 그런데 “네 인생은 진짜 구린데, 팬티와 50만 원이면 해결되지”라는 초 간단 해결책을 받으면? 너무 확실해서 그걸 더 못 믿는 거다. 이상하게도 인간은, 지나친 확신 앞에서 한없이 의심하고 또 약해진다.

그 후 한동안 점집에 가지 않았다

○○선녀에게 팬티와 촛불 비용을 붙이지 않았음은 물론이다. 답답함에 속은 타들어 갈 것 같았지만 대신 나에게 묻고, 묻고, 또 물었다. 이건 마치 하루에 0.1mm 움직이는 수레를 힘들게 끄는 기분이었다. 점쟁이들에 묻던 인생의 답을 스스로에게 물으니, 이 ‘선택’이란 것은 정말 쉽지 않았다. 제길. 내 삶은 한 번도 쉬웠던 적이 없다. 아마 당신의 삶도 그럴 것이다.

내가 끙끙 앓고 있는 사이 남편은 돌아왔다. 미안하다고 했고, 결국 우리는 이혼하지 않았다. 인생의 막다른 골목에 갔던 피로감 때문인지 나는 남편에게 그동안의 마음고생을 말하지 않았다. 오히려 이 일을 일부러 잊고 살았다. 말하기조차 조금은 창피한, ARS 신점 선녀의 팬티와 촛불 비용도.

얼마 전 유튜브에서 법륜스님의 ‘즉문즉설’을 시청하는데, 한 청년이 스님에게 이런 질문을 던졌다.

정말 인간에게 운명이 있나요? 사주팔자대로 흐르는 게 인생일까요?

이 추상적 물음에 스님이 현답을 했다.

뭐 있다고 하면 있겠죠. 근데 만날 담배 피우는 사람이 나에게 물어요. 스님, 제가 내일 담배를 피울까요? 안 피울까요? 그러면 내가 과연 뭐라고 할까?

청년은 더 이상 아무 말도 하지 않았다.

인생은 내 손 안에 있다

타계하신 성철 스님이 이런 말씀을 하셨단다.

인생은 네 손안에 있다.

불안감에 찾게 되는 게 점집이고, 거기서 어떤 답을 바라지만, 결국 그 답은 내 손 안에 있다는 말일 테다. 화가 쌓여 의지하고 싶은 게 점집이지만, 그것이 화를 풀어내는 절대 진리는 아니라는 말과도 같을 것이다. 오히려 ‘점’은 ‘내 안의 말들을 정리하는 수단’으로 적당한 것 같다. 스스로 의심하고 있는 것들에 대한 물음, 그리고 상대의 답을 통해 내 안의 문답법을 끊임없이 지속해 나가는.

그렇다고 내가 점을 완전히 버린 것은 아니다. 가끔 사소한 궁금증에 용한 점집 전화번호를 아직도 기웃거린다. 흥미롭게도 내가 이처럼 숱한 점집을 다니며 가장 위로가 되고 머리에 남는 한 마디가 있다면 이것이다. 복채 5만 원조차 거부하고 나보고 그냥 집에 가라고 했던 어느 역술인의 말.

니 인생 별거 없어. 그리고 너 어차피 니 맘대로 할 거잖아.