경제학으로 국한해 보자. 무엇을 위해 살며, 어떻게 살 것인가? 신고전주의 주류경제학은 경제학과 학생들에게 어떻게든 이 질문을 외면하게 만든다. 경제학을 오래 연구하면서 가만히 들여다보면 신고전주의 경제학의 궁극적 목적은 사람들로부터 이 질문을 던지지 못하게 하도록 기획되었다.

무엇을 위해 사는가? 이 질문을 명시적으로 던지지 않지만 신고전주의 경제학의 교과서와 연구모델에서 이미 답은 주어져 있다. 철학적으로는 ‘쾌락’, 그리고 ‘공리’(성공과 이익)이며, 경제학 교과서에서 그것들은 ‘이윤’과 ‘효용’의 옷을 입는다. 이것들은 모두 화폐, 곧 돈의 양으로 환산된다.

어떻게 살 것인가? ‘시장원리’에 따라 살면 된다. 이 원리를 따르는 이유는 그것이 신고전주의 경제학자들에게 쾌락과 공리, 나아가 이윤과 효용을 극대화하는데 가장 적절할 뿐 아니라 그 자체로 정의롭기 때문이다.

시장원리에 따라 이윤과 효용 더 나아가 돈을 추구하는 활동, 그것이 그들에겐 ‘경제’다. 바로 이 때문에 마르크스, 베블런, 케인스는 자본주의를 ‘화폐적 생산경제’(monetary system of production)라고 부른 것이다. 내가 보기에 자본주의는 국민이 주인이 되는 민주주의(democracy)가 아니라 돈이 주인인 금권주의(plutocracy)다.

By the money, of the money, for the money

돈. 이들에겐 모든 게 돈으로 통한다. 돈 앞에 인간도 없고, 도덕도 없다. 쾌락과 공리가 그들의 도덕이니 ‘공익’과 ‘공동선’, ‘사회정의’는 개한테나 던져줘야 할 뼈다귀에 불과하다.

돈 앞에서 서면 모두는 작아진다. 그래서 자존(自尊, self-respect)도 없다. 여기서 자존은 자신의 품위를 스스로 지키는 태도다. 자존이 없으니 자존(自存, self-existence)도 없다. 여기서 자존은 스스로 존재하는 독립적 태도다. 신고전주의 경제학은 자신의 쾌락, 공리(功利), 나아가 이윤이 작으면 공익, 공동선, 사회정의를 짓밟고 자존(自尊)과 자존(自存)마저 팽개치며 포기하도록 가르친다.

공익, 공동선, 사회정의, 자존(自尊)과 자존(自存)은 시장에서 돈으로 ‘거래’되거나 계산 결과에 따라 ‘선택’되어야 할 ‘상품’이지 희생을 감수하고 ‘준수’되거나 무조건적으로 ‘수호’되어야 할 ‘가치’가 아니다. 신고전주의 경제학은 인간을 ‘동물’로 사육하는 경제학이다.

그 때문에 학교에서든 대중매체를 통해서든 그들의 철학과 경제학을 약간이라도 맛본 사람들은 하나같이 도덕 불감증에 걸린다. 이전에 내 옆집에 살던 교장 선생님은 아파트 주차 문제로 다툴 때 공적 공간을 함께 활용하자고 하니 ‘공익 좋아하네’ 콧방귀를 뀌었고, 길에 자기 물건 세워놓는 앞집 노동자에게 공공도로를 함께 쓰자고 하니 ‘그건 됐고요’다.

이건 약과다. 그 기원이 무엇이든 민족(nation)은 현실적으로 존재하는 일종의 공동체다. 공동체가 존속되기 위해 거기에는 최소한의 규칙과 보편적 상식이 존재한다. 우리를 이를 공익(public interest)과 공동선(common good)이라고 부른다. 근대 ‘국민국가’ 혹은 ‘민족국가’(nation state)는 이런 공익과 공동선을 수호하도록 진화했다.

그런데 우병우, 최순실, 양승태처럼 사익을 위해 공익과 공동선을 짓밟는 것을 넘어 그걸 팔아 장사를 하는 놈들이 있다. 이런 자들은 귀여운 편이다. 이완용이나 박정희 같은 매국노들은 숫제 이런 공동체 자체를 팔아넘긴다. 신고전주의 경제학의 철학과 시장원리를 이렇게 철저히 준수하는 자들도 없을 것이다. 이들에겐 스스로에 대한 존엄(自尊)도 독립(自存)도 중요하지 않다. 오로지 예종의 삶 속에서도 획득되는 사익, 성공, 이윤이 중요할 뿐이다.

하지만 세상 사람들이 모두 같지 않다. 동질적이지 않고 이질적이라는 말이다. 쾌락과 공리, 이윤, 화폐만 추구하지 않고 정의, 공익과 공동선을 위해 자신의 쾌락을 버리고 고통의 선택을 결단하는 사람들도 많다. 동물로 사육되기를 거부하고 인간의 삶을 선택한 ‘사람’들이다. 이들은 자신의 이익만큼 공동체의 공익과 공동선 그리고 정의도 중요하다고 믿는다.

인간의 삶을 선택한 ‘사람’들

공동체는 거래대상이 아니다. 어떤 경우에도 양도되어서는 안 된다. 따라서 자존(自存) 곧, 독립이 최우선적인 과제다. 이들은 또 자신의 삶을 돈과 이익에 내맡기지 않는다. 동물처럼 인간됨을 내팽개치기보다 자존(自尊)하고 싶어 한다. 이들은 품위 있는 ‘좋은 삶’을 지향한다. 예속되지 않고 자립하며, 짐승 같지 않고 품위 있는 경제는 이들에게 인간이 누려야 할 ‘좋은 경제’다.

이런 ‘인간적’ 욕구 때문에 이들은 1894년부터 동학운동에서 피 흘렸고, 1919년 3.1운동에서 손목이 잘려 나갔으며, 청산리전투와 봉오동전투에서 홀연히 산화하였다. 존엄한 삶과 독립의 삶이 봉쇄된 신고전주의 경제학의 품위 없는 예종의 삶과 ‘나쁜 경제’가 싫었던 것이다. 자존(自尊)과 자존(自存)을 얻기 위한 ‘경제적’ 비용은 실로 막대하였다.

좋은 삶과 좋은 경제에 대한 이들의 희망은 꺾이지 않고 공동체 구성원에게 이어졌다. 해방을 통해 자존(自存)을 얻었고, 촛불혁명을 거쳐 자존(自尊)을 회복했다. 민초들과 깨어 있는 시민들의 피와 땀 덕분으로 대한민국은 점점 자주적이고 품위 있는 민족국가로 발전해 가고 있다.

경제학자가 민족, 국가, 공동선, 정의를 언급하면 이상하게 생각한다. 하지만 ‘민족’(국민)은 허상이 아니라 역사적으로 형성되어 실재하는 ‘실체’다. 국가 없는 삶, 국가 없는 경제는 불가능하다. 때문에 현대경제는 국민 혹은 민족 국가(nation state) 단위로 조직된다. 국가 없는 자본주의가 불가능하듯이 국가 없는 사회주의도 불가능하다. 더욱이 국가 없는 복지사회와 국가 없는 민주주의도 허상일 뿐이다.

나아가 공익, 공동선과 정의는 국가 안에서 그리고 국가의 권력과 권위로 비로소 달성된다. 국민국가 안에서 좋은 삶과 좋은 경제도 구현할 수 있다. 따라서 경제학자가 민족, 국가, 공익, 공동선, 정의에 관해 말하는 것은 전혀 이상하지 않다. 케인스 경제학과 제도 경제학은 이런 용어들 위에 서 있고, 바로 이런 것들 때문에 신고전주의 경제학과 다르다.

그런 걸 언급하지 않는 경제학자들이 오히려 이상한 것이다. 신고전주의 경제학자는 물론 극단적 마르크스 경제학과 그들을 따르는 사람들 중에도 이런 ‘이상한’ 사람들이 적지 않다.

불매 운동은 좋은 경제를 위한 투자 지출

아베가 강제징용배상판결과 문 정부의 위안부 시각을 빌미로 무역 보복을 감행했다. 이는 정의를 향한 우리의 존엄한 삶과 자주적 정신에 대한 도전이다. 경제적 계산을 앞세워 토착 왜구들은 정의를 버리고 굴종적 거래를 택하자고 강변한다. 언젠가 울산의 한 사람이 “나라를 팔아먹어도 한나라당”이라고 자신만만하게 말한 것에 신이 났던지 숫제 나라를 팔아먹고 예종의 길로 들어갈 심산이다.

자주적이고 품위 있는 국가라면 신고전주의적인 동물적 예종의 길을 섣불리 선택하면 안 된다. 정부는 좀 더 당당해질 필요가 있다. 하물며 우리 국력이 구한말과 크게 다르지 않은가. 물론 정치적, 외교적 노력을 기울여야 하며, 기술 자립에 박차를 가해야 할 것이다. 왜구들이 더 이상 깔보지 않도록 남북평화와 통일을 향한 노력도 더 기울여야 한다.

국민들도 분노해 일본제품 불매 운동에 돌입했다. ‘계급주의자’들과 ‘시장주의자’들은 이상하게 볼지도 모르나 일본상품 불매운동에 동참하는 것이 ‘비과학적’이거나 ‘반경제적’인 행동으로 치부될 필요가 없다. 더욱이 ‘민족주의적 광기’나 국수주의적 편견으로 비난되어서도 안 된다. 나는 이런 행위를 자존(自尊)과 자존(自存), 더 나아가 정의를 향한 ‘참다운 인간적 욕구’의 발로라고 본다.

인간은 등 따습고 배만 부르면 만족하는 돼지가 아니다. 나아가 나는 이런 활동을 케인스 경제학과 제도 경제학으로 탄탄하게 뒷받침되는 ‘과학적 태도’로 평가한다. 쪽팔려 할 필요가 없다는 것이다. 그러한 욕구는 어느 정도 경제적 희생을 치른 후에야 충족될 수 있다. 하지만 장기적으로 그런 비용은 좋은 삶과 좋은 경제를 위해 지불해야 하는 ‘투자 지출’로도 볼 수 있다. 비용과 투자 없이 얻을 수 있는 건 아무것도 없다.

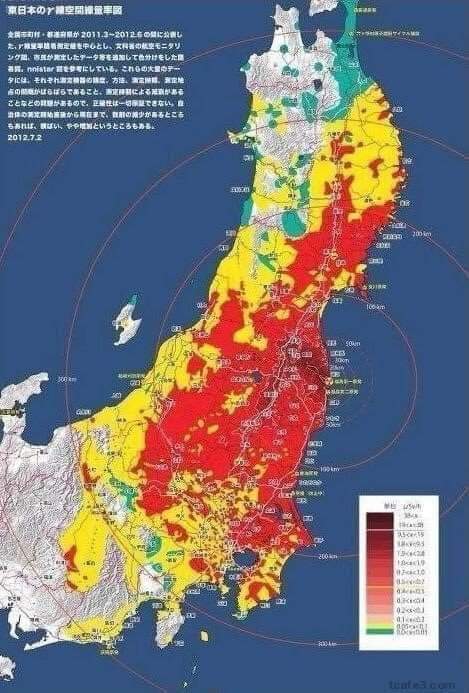

이와는 별도로 이해하지 못하는 게 있다. 후쿠시마원전폭발로 일본 전역이 오염되어 있고 거기서 나는 식품도 결코 안전하지 못할 것 같은데 한 해 750만 명이 일본을 여행하면서 먹고 마신단다. 나로선 이해 불가다. 그것부터 불매하는 게 합리적인 것 같다.

아무튼 ‘무엇을 위해 살며, 어떻게 살 것인가’라는 질문은 인문학만의 질문이 아니다. 그것은 경제적 생활에서도 끊임없이 던져져야 한다. 제도 경제학이 ‘가치판단’과 같은 인문학적 주제를 경제학 안에 용해하고자 진력하는 이유다.

원문: 한성안 교수의 경제학 광장