디자이너는 세상을 쉽고 단순하게 만들기 위해 노력해왔다. 덕분에 우리는 큰 고민 없이 버튼 몇 개만 누르면 음식도 주문하고, 택시도 탈 수 있으며, 낯선 도시에서도 편하게 머물 수 있게 되었다. 분명 대단히 아름답고, 멋진 경험들이지만, 여기에 아무런 문제나 부작용이 없을까? 쉽고 단순하게 만드는 게 항상 정답일까?

제임스 브리들(James Bridle)은 기술이 우리 사회에 어떤 영향을 주는지에 관한 작품을 만들고 글을 쓰는 아티스트이자 작가로 헬싱키에서 열린 구글의 디자인 콘퍼런스 SPAN 2018의 연사로 참여했다. 그는 ‘Stop making things easy’라는 주제로 복잡한 세상을 쉽게만 만들려고 하는 것의 부작용과 그 대안에 대한 그의 생각을 이야기했고, 많은 사람이 여기에 공감했다. 지금부터 제임스의 이야기를 들어보자.

Stop making things easy

Ease of use is a disease. Obscures agency, breeds illiteracy, and Dunning-Kruger amplifier.

사용 편의성은 병이다. 먼저 사용 편의성은 수단을 모호하게 만든다(Obscures agency). 우버를 예로 들어보자. 우버 덕분에 우리는 조금 더 쉽고 편하게 A에서 B까지 이동할 수 있게 되었다. 그러나 이렇게 서비스를 쉽게 만드는 과정에서 실제로 차를 소유하고 운전을 하는 우버 운전자의 복지는 감춰지거나 소외되었고, 우리가 여기에 신경 쓰지 않는 사이 사회 문제로 돌아왔다. 이는 다른 공유 경제 서비스도 마찬가지다. 사용자를 생각하게 하지 않는 것이 진리라고는 하지만, 이런 식으로 중요한 문제는 건너뛰고, 쉽게만 만들려고 하는 경향은 근본적으로 잘못되었다.

또 사용 편의성은 사용자가 세상을 이해하는 능력을 퇴보하게 만든다(Breeds illiteracy). 페이스북에 들어가서 크롬 개발자 도구의 콘솔 창을 열어보면 해킹 위험이 있으니 들여다보지 말라는 식의 문구가 나온다. 우리는 분해하고, 뜯어보는 과정을 거치면서 복잡한 시스템을 이해하고, 배운다. 그런데 여기는 개발자를 위한 공간이고, 당신을 위한 공간은 아니니 나가 달라니. 이해가 가는 부분이 분명 있지만, 이런 식의 커뮤니케이션은 완전히 잘못되었다. 기술에 대한 접근성은 우리가 세상을 이해하는 능력을 길러준다. 편하다고 모른 척하고 끝날 문제가 아니다. 모두를 위해 열려있어야 한다.

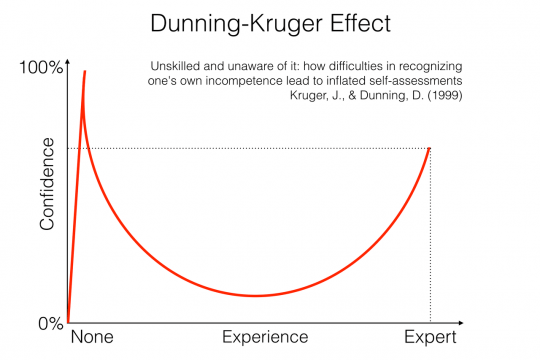

마지막으로 사용 편의성은 더닝 크루거 효과를 증폭시킨다(Dunning-Kruger Amplifier). 더닝 크루거 효과는 잘못된 결론에 도달하더라도 능력이 없기 때문에 실수를 알아차리지 못하는 현상으로, 쉽게 말해 ‘선무당이 사람 잡는다’ 혹은 ‘무식하면 용감하다’는 뜻이다. 사용자는 문제를 쉽고 편하게 해결해주는 제품 혹은 서비스 덕분에 얕은 지식으로도 문제를 해결할 수 있게 되었고, 실제로는 문제를 제대로 이해할 능력이 부족하지만 그 문제에 있어서만큼은 마치 전문가라도 된 것 같은 착각을 느끼게 했다.

쉽고 단순한 디자인이 항상 맞을까?

제품 혹은 서비스를 쉽고 단순하게 만들어야 한다는 생각은 언제나 옳은 것처럼 보인다. 그러나 그 결과, 우리는 세상의 어려운 질문과 마주하고, 심사숙고하고, 이해하고, 비판하고, 답을 찾는 방법과 그 방법을 배울 기회를 잃고 있다. 이는 세상이 어떻게 돌아가는지, 세상 무슨 일이 일어나는지 이해하는 능력의 상실로 이어진다.

인터넷의 발달로 인간이 접근할 수 있는 정보는 비약적으로 증가했고, 인간의 삶이 더 행복해질 것이라 생각했다. 그러나 현실은 달랐다. 삶은 이전보다 더 복잡해졌고, 이해하기 어려워졌다. 이는 단절, 분노, 두려움의 증가로 이어졌다. 우리는 스스로 질문하고, 답을 찾기보다, 누군가 이런 어려운 일을 대신해줄 것이라고 믿기 시작했고, 쉽고 단순한 내러티브에 의존하기 시작했다.

음모론이 담긴 영상이 유튜브 추천 영상에 올라오고, 페이스북 피드 사이사이에 인종차별 주의자의 이념이 섞여서 올라오며, 유머 사이트에 올라온 가짜 뉴스가 구글의 긴급 뉴스로 올라오는 오늘날 복잡함을 회피하고, 단순한 내러티브를 추구하는 경향은 무엇이 맞고 틀리는지조차 판단하지 못하는 결과를 불러왔다. 그리고 이는 인종차별주의, 성차별주의, 동성애 혐오, 극단적 근본주의 등 사회를 위협하는 극단적인 문제로 나타나기 시작했다.

The world is complex. It’s brilliantly wonderful complex.

세상은 복잡하다. 겉으로 보면 쉬워 보여도 안으로 파고들면 들수록 그리 간단하게 설계되어 있지 않다는 걸 알 수 있다. 우리는 인간으로서 이런 찬란하고 아름답게 복잡한 세상을 이해하는 능력을 길러야 한다. 복잡한 세상을 단순한 것처럼 보이게 만든다고, 잘 정리된 것처럼 보이게 만든다고 해결되지 않는다. 복잡함과 직접 마주해야 한다.

제임스 브리들은 자율 주행 자동차 기술을 이해하고 싶어서 인터넷에 올라온 강의를 보면서 자신만의 자율 주행 자동차를 만들었다. 그리스에서 본인이 운전한 데이터로 학습을 시켰고, 도로와 도로가 아닌 곳의 경계가 불분명한 곳에서 운전한 결과 끊임없이 길을 잃는 자율 주행 자동차(?)를 만들었다. 물론 그 과정 자체는 매우 어려웠지만, 인터넷에 이미 자료와 방법이 올라와 있었기 때문에 불가능한 일은 아니었다. 그리고 그는 자율 주행 기술은 차가 세상을 바라보는 방법이며, 차와 인간이 서로 커뮤니케이션하는 방법이라는 것을 알게 되었다.

복잡함과 마주하는 방법

먼저 어렵게 만드는 걸 두려워하지 말자. 사용자는 당신 생각보다 훨씬 똑똑하다. 누군가 구글과 페이스북 접속을 막았다고 해서, 이를 사용하고 싶은 사람들의 의지까지 꺾을 수는 없다. 사람들은 아무리 어려운 시스템이더라도 어떻게든 이해하고, 결국은 해결책을 찾아낸다.

두 번째, 어려운 것에는 다 이유가 있고, 의미가 있다. 아무리 어려워도 이게 왜 중요한지 잘 설명하고 이해시키려고 노력하자. 우리가 페이스북에 가입할 때 개인정보수집 규정을 조금만 열심히 읽어봤더라면 케임브리지 애널리티카 데이터 스캔들 같은 사태는 일어나지 않았을 수도 있다.

마지막, 오늘과 미래의 사용자는 매우 다를 것이다. 한국이 미세먼지 때문에 공기청정기와 마스크 없이는 살 수 없는 나라가 될 줄 알았을까? 스웨덴이 지구 온난화 때문에 선풍기와 에어컨이 필요한 나라가 될 줄 알았을까? 지금 사용자가 어려워하고, 이해하지 못한다고, 당신의 믿음까지 접을 필요는 없다.

우리는 제품이나 서비스를 만들 때 흔히 사용자의 페인 포인트를 찾아서 해결해야 한다고 말한다. 그러나 이는 우리가 매일 사용하는 도구가 가진 가능성과 감수해야 하는 리스크가 무엇인지 이해할 순간을 피하도록 제안하는 것 같다. 여기서 단순함은 함정이다. 사용자의 욕망을 충족시키고, 감춰진 니즈를 분명하게 표현하는 것과 관련이 없다. 현실을 왜곡해서 사용자를 속이고, 올바른 결정을 내리기 어렵게 만들 뿐이다.

Complexity is not a condition to be tamed, but a lesson to be learned.

자동화와 인공지능으로 인해 세상은 점점 더 복잡해질 것이다. 그리고 이런 복잡함을 이해하는 능력이 결국 인권으로 자리할 것이다. 복잡성은 길들여야 하는 것이 아니라, 우리 모두가 배워나가야 하는 대상이다. 우리는 이런 복잡한 세상을 이해하고, 그 속에서 살아가는 방법을 배워야 한다. 코딩을 배우라는 의미가 아니다. 어떤 문제와 마주했을 때, 여기에 대해 고민하고, 이해하고, 스스로 해결할 수 있는 능력을 길러야 한다는 말이다.

맺는말

올해 쓴 글 중에 가장 어려운 내용이었다. 연사가 작가라서 그런지 표현 하나하나 디테일이 살아 있고 단어도 화려한 데다가 영국 영어를 구사하다 보니, 듣고 이해하는 데만도 시간이 꽤 걸렸다. 몇 번이나 녹음 파일을 다시 듣고, 받아 적고, 읽었는지 모르겠다. 문맥상 에이전시(Agency)는 수단, 리터러시(literacy)는 능력으로 번역했다. 혹시 이상하거나 틀린 부분이 있으면 댓글로 꼭 알려주시길. 감사합니다.

원문: 이진재의 브런치