이 블로그 제목과 글감은 비슷한 내용의 블로그 「총제적난국의 회사소개서 만드는 법 10가지를 소개해요_연결」에서 빌려왔다. 이 글의 저자는 직업적으로 기업소개서를 써주는 전문가로서 일하면서 느낀 점을 정리해 보여준다. 나는 개발 협력 계에서 몸이 자유롭다는 장점 때문에 각종 심사에 자주 참여한다. 여기서 느낀 점을 언젠가 정리해 글로 써야겠다는 생각을 해왔는데, 이참에 위에서 소개한 블로그에서 차용한 개념에 따라 써볼까 한다.

기업소개나 사업제안서는 만드는 맥락이 좀 다르기는 하지만, ‘수주를 하겠다(혹은 지원을 받겠다)’는 목표가 같기 때문에 매우 비슷한 면이 있다. 다만, 위에서 소개한 블로그는 주로 정보통신 관련 산업을 다루므로, 여기서는 개발 협력계의 사정에 비춰 다른 면을 정리해 봤다.

1. 여기 잘못 들어오신 것 아니에요?

제안요청서(RFP)가 문제지라면 제안서는 답안지다. 답안지에서는 당연하게도 문제지에서 묻는 문제에 답을 해야 한다. 그런데 가끔 묻는 문제의 답을 모를 때, 우리는 문제와 관계없이 자기가 아는 답을 구구절절 늘어놓는 수가 있다. 제안서에서도 마찬가지다.

또, 어떤 제안요청서는 도대체 뭘 요구하는지 모를 정도로 복잡하게 구성되어 있다. 심지어 앞뒤가 안 맞는 경우도 꽤 있다. 수능 끝나고 정답 논란이 이는 문제처럼 말이다. 본격적인 제안서 작업을 시작하기 전에 뭘 요구하는지 즉, 뭘 제안할지를 확실히 해야 한다. 조금이라도 헷갈리면 발주처에 물어봐야 한다.

제안요청서가 요청하는 내용은 분명 ‘OO플랫폼 운영’인데 어떤 제안서는 ‘플랫폼 구축’을 신나게설명하고 있다. 심사위원이 그 차이를 설명하자, 갑자기 현재 쓰고 있는 플랫폼이 잘못되었다면서 지금이라도 다 뜯어고쳐야 한다고 주장하기까지 한다. 그 순발력과 용기는 높이 사지만, 기술평가에서 점수도 없이 바로 탈락…

마음이 급하다 보니 제안요청서를 꼼꼼하게 읽지 않아서다. 제안서 앞부분에는 ‘제안 요청의 이해’를 기술하는 부분이 있다. 즉, 고객(발주처)에게 본격적으로 제안 내용을 풀어놓기에 앞서 ‘이러이러한 내용이 필요하신 것, 맞죠?’ 하며 확인하는 절차다.

2. 우린 OO대야! – 어쩌라구요?

우리나라 개발협력계에 아직 개발컨설팅 분야가 성숙하지 못하다 보니, 개발 협력 사업 전 과정에서 대학이 상당히 많은 역할을 맡는다. 물론, 분야에 관계없이 대학교수를 최고의 전문가로 쳐주는 한국적 특성도 한몫한다. 그런데, 한국 대학가의 고질병인 서열 의식에 쩔어서인지, 제안서에 제안은 없고 처음부터 끝까지 ‘우리가 누군지 몰라? 우리가 바로 OO대학교야!’만 외치는 경우가 꽤 있다. 제안요청서가 요구하는 바에는 아랑곳하지 않고, 명문이라는 대학 로고와 유명하다는 교수 이름으로 도배를 한다.

심사위원이 구체적인 사업수행 방법론을 물어도, 현지조사 결과를 물어도, 위험관리 방안을 물어도, 아니 무슨 질문을 해도 대답이 똑같다. ‘어허, 우리가 바로 OO대학교라니까…’ 그런 얘기는 고등학생들을 모아놓은 입시설명회에서나 하시길 바란다.

3. 재활용은 성의있게

어떤 제안서든 모든 내용을 백지상태에서부터 쓰기 시작하지는 않는다. 앞서 사용했던 내용을 재활용하는 것은 시간과 노력을 절약해 제안팀의 정신건강에도 좋다. 그런데… 심사위원으로부터 ‘미얀마 사업 제안서에 캄보디아가 왜 나와요?’ 하는 질문을 받으면 차라리 백지에서 시작할 걸 하는 후회가 들기도 한다.

이렇게 편집-찾기-바꾸기 기능으로 간단하게 해결될 문제만이 아니다. 연구용역 제안서에서 위험관리 계획에 사업수행 시 위험관리를 그대로 복사해 넣기도 하고, 농촌개발 사업의 수행일정에 난데없이 방학중 교원연수 프로그램이 등장하기도 한다. 재활용은 고객이 눈치채지 못하도록 완벽하게 처리하자.

4. 남의 방법론 소개 말고, 당신 방법론을 묻잖아!

제안서의 몸통에는 주로 수행방법을 구체적으로 적는다. 그런데, 가끔 아니 자주 온갖 방법론을 소개하는데 주력하는 제안서가 있다. 선진공여기관은 어쩌고, 유명 NGO는 저쩌고 해가면서 마치 논문에서 선행연구 분석하듯 남의 방법론을 소개하는 데 열을 낸다.

그리고는 그 맨 끝에 ‘이런 방법론을 두루 고려하여 우리 방법론을 찾겠다.’가 제안의 전부다… 제안요청서는 제안자의 방법론을 묻는데, 제안자는 남의 방법론을 소개하는 것으로 때우려고 한다. 이래서는 곤란하다. 아니 탈락한다.

방법론에 자신이 없으니 자꾸 예전에 유사한 프로젝트를 많이 해봤다, PM 전공이 원래 그거다, 우리 경험이 곧 방법론이다, 왜 못 믿냐… 하는 식으로 도돌이표 찍는 얘기만 늘어놓는다. 구체적인 방법론이 생각나지 않으면, 어떻게든 생각을 해내든가 아예 응찰을 포기하시라.

5. 제안요청서 따라 하기는 개념만 (feat. 신도림역 영숙이)

원래 서양식 제안서에는 Declaration of Full Compliance라는 간단한 서약서를 넣는다. 제안서에 특별히 언급하지 않아도 RFP가 요구하는 사항을 응찰자가 전부 따르겠다는 약속이다. 이것은 완결성을 추구하는 서양식 합리성을 보여준다.

그런데, 어떤 제안서는 제안요청서가 요구하는 내용을 문구까지 그대로 베껴 제출하는 만행을 저지른다. 즉, ‘아래 사항을 어떻게 완수할지 밝히시오’라는 제안요청서의 요구에 ‘아래 사항을 어떻게든 완수할 것이오’라는 대답을 하고 그 아래 사항을 그대로 베껴 쓴다. 이것은 좋은연애연구소 김지윤 소장이 소개해 유명해진 ‘신도림역 영숙이’에 나오는 화법이다. 제안서에 쓸 화법이 아니다.

만약 남녀 사이라면 좋은 의사소통 방법일 수 있다. 하지만, 입찰은 연애가 아니다. 발주처는 듣고싶은 얘기가 있는데, 응찰자가 자꾸 자기 얘기를 따라 하고만 있으면 짜증 난다.

6. 어디서 장물을 팔아!

제안서에도 표절사고가 있다. 제안서는 연구결과물이 아니므로 자기가 과거에 만든 문서에서 따다 쓰는 ‘자기표절’은 문제가 없다. 다만, 아무 인용표시도 없이 그냥 남의 내용을 가져다 쓰는 경우가 종종 보인다. 제안서는 연구논문이 아니라는 다소 안일한 분위기와 시간이 남는 제안 작업은 없다는 각박한 현실 때문에, 급하게 가져다 쓴 문장, 그림, 표에 곧잘 인용표시를 빼먹게 된다. 누가 그런 것까지 신경쓰랴…

하지만, 심사위원은 시간이 남아서 거기 앉아있는 것이 아니다. 그 분야에서 전문적 식견이 있다고 생각되니까 심사에 초대받은 사람이다. 표절을 알아챌 확률이 생각보다 상당히 높다. 더구나, 표절을 당한 대상이 심사위원으로 와있다면? 그런 일도 종종 벌어진다.

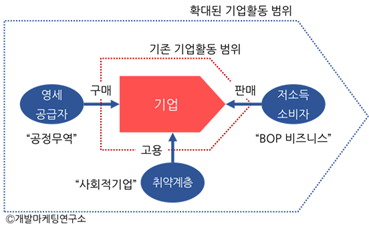

나는 내 블로그에서 위 그림을 가져다 인용한 제안서를 심사한 적이 있다. 아직 우리 개발협력계에 정립되지 않은 비교적 새로운 개념이라 내 나름대로 정리한 그림이다. 인용한 제안팀이 그림만 따오고 내용은 이해를 못 한 것도 아쉬웠지만, 출처를 ‘개발마케팅연구소’가 아니라 ‘개발 마케팅 연구소’라 써서 약간 짜증이 났었다. 만약, 출처마저 없었다면 내 기분이 어땠을까?

7. 있으나 마나 한 그림(Visualization)은 버려요

도식은 글만으로 설명하는 것보다 훨씬 이해하기 쉽도록 그려 넣어야 한다. 그래서 늘 똑같은, 그래서 있어도 그만 없어도 그만인 ‘전형적’ 그림은 넣을 필요가 없다. 아래 그림을 보자.

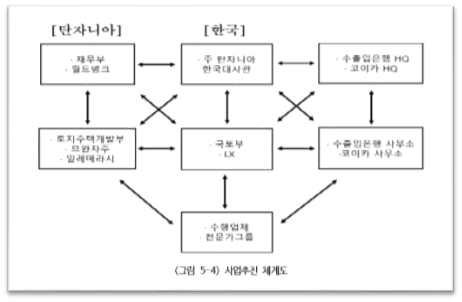

이 그림을 보면 모든 관계기관이 혼연일체가 되어 사업을 추진해야 한다는 당위성 외에는 따로 느껴지는 바가 없다. 등장하는 모든 기관이 다른 모든 기관과 연결된 듯 보이는데, 정작 연결선이 있어야 할 것 같은 사이에는 ‘지면 관계상’ 화살표가 없기도 하다. (예를 들어, World Bank가 탄자니아에 사무소가 있다고 한국수출입은행에 굳이 한국대사관을 통해서 연락할까?)

그 외에도 파워포인트에서 제시하는 표준형 다이어그램(SmartArt)에 내용만 채워 넣은 듯한 피라미드형, 연속 화살표형, 빙빙 도는 순환 참조형 등의 그림은 웬만하면 집어넣지 말자. 검토하는 단계라면 ‘이 그림이 주는 통찰은 뭔가?’ 또는 ‘이 그림이 없으면 앞 뒤 설명을 이해하기 곤란한가?’를 따져보시길 바란다. 대답이 시원치 않으면, 시원하게 빼버리시길.

원문: 개발마케팅연구소