인생 첫 입사와 퇴사

작년 봄 하드웨어 개발을 하는 스타트업의 디자이너로 인생 첫 정규직을 시작했다. 그곳에서 만 10개월 근무했고 11개월 차에 떠났다. 보통의 직장 생활에 비하면 길지 않은 기간이지만 학생 때와는 다른 새로운 환경에서 많이 배우고 성장했다.

평소에 기록하고 정리하는 걸 좋아하는 터라 일할 때도 블로깅 하는 것처럼 회사 생활로부터 배운 것들을 Notion이라는 노트 앱에 기록했었다. 이를 퇴사하고 다시 보니 귀엽기도 하고(?) 몇 가지는 앞으로도 기억할 만해서 풀어내 복기한다.

Prologue: 어디에도 속하지 않은 시간

졸업 전시가 끝나니 너무나 자연스럽게 난 4년제 대학에서 더는 할 게 없는 사람이었다. 살면서 처음으로 겪는 ‘어느 조직에도 속하지 않은 시간’이었다. 어딜 가면 졸업 유예생 혹은 취업 준비생이라고 날 소개해야 했다. 항상 조직 생활에 성실한 스타일이었던지라 영 찜찜한 타이틀이었다. 끝이 보이지 않는 포트폴리오 정리가 시작됐고 주변 친구들 분위기에 따라 굵직한 기업들의 채용 페이지를 들락날락했다.

그러던 와중에 모 벤처 투자사에 포트폴리오를 보낼 기회가 생겼다. 내 포트폴리오는 투자사가 투자하는 회사 중 디자이너가 필요한 곳에 뿌려졌다. 평소 스타트업에 관심 있었던 터라 바로 포트폴리오를 보냈다. 몇 군데에서 연락이 와서 면접을 보았고 그중 한 기술 벤처 회사에 입사했다. 감사하게도 내 작업을 좋게 봐주셨고 시기와 운도 정말 좋았다.

지금 생각해도 일찍 일을 시작한 건 아주 좋은 결정이었다. 보통 제대로 취업 준비를 한다고 하면 적어도 일 년은 잡는 거로 안다. 하지만 나는 자신과 싸우는 긴 시간에 맞설 자신이 없었고 ‘준비’하는 거 말고 빨리 작게라도 성과가 보이는 걸 하고 싶었다. 게다가 그땐 자신감이 너무 떨어진 상태라서 내가 어딘가에 쓸모 있다는 느낌을 받고 싶었다. 현실적인 이유로는 돈이 너무 벌고 싶었다. 졸업 전시한다고 돈 쓰고, 전시 끝났으니 논다고 돈 쓰고 나니 통장 잔액은 0에 수렴했는데 부모님께 손 벌리기도 민망한 참이었다.

정리는 나의 힘

회사에서 가장 먼저 한 일은 ‘디자인 폴더 정리하기’였다. 아무도 시키지 않았고 필요하다고 한 일도 아니었다. 하지만 재료의 위치를 숙지하지 못하면 일도 시작하지 못하는 내겐 필수 선행 작업이었다. 특히 스타트업 디자이너는 개인이 다양한 범위의 일을 하게 되므로 폴더 정리가 더욱 중요하다고 생각했다.

회사 ‘디자인’ 폴더를 열었는데 딱 봐도 수많은 파일이 흩어져 있었다. 정리의 바이블은 모르지만 그래픽 디자이너가 나밖에 없었기 때문에 일단 내가 편한 대로 정리했다. 하지만 모든 걸 맘대로 하진 않았다. 예를 들면 ‘앱 UI’ 폴더는 ‘디자인’ 폴더가 아닌 하드웨어 폴더 하위로 이동시켰는데, 앱이 하드웨어의 스펙에 따라 방향성이 결정됐기 때문에 그런 구조가 낫겠다는 기획자님 의견에 따랐다. 사소한 작업 같지만, 폴더 구조에 따라 사고회로도 움직인다고 생각해서 한번 하고 나니까 마음이 편했다.

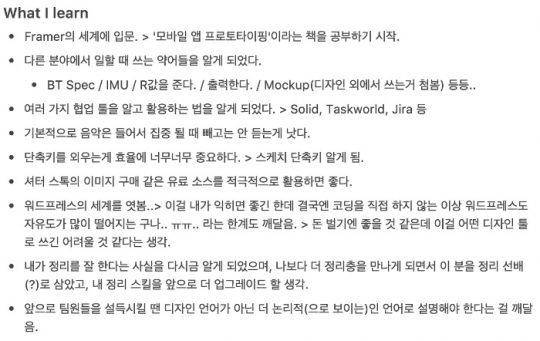

정리벽은 추후 앱 개발 협업에서도 도움 됐다. 예를 들면 앱의 UI 스크린의 이름을 붙일 때, ‘회원가입_1’로 할지 ‘Sign up_01’로 할지 같은 네이밍 정책들도 합의하길 제안했다. 같은 화면이라도 기획자, 개발자님, 내가 각각 다르게 이름 붙인다는 걸 발견했는데 실행 여부를 확인하거나 하는 커뮤니케이션에서 은근히 걸림돌이 됐다. 그래서 규칙을 합의하고 나니 어떤 스크린이 빠졌는지 체크하기가 실제로 훨씬 쉬웠다.

또 공유하는 To-do List를 Task World로 할지 Google Drive의 Spread Sheet로 할지 같은 문서 관리 방법도 많이 고민했다. 마침 회사 기획자님이 나보다 훨씬 고도화된 정리충(?)이셔서 내 의사를 잘 들어주셨고, 정리하는 법도 그분에게 많이 배웠다.

1-넘버링, 2-넘버링

앞서 말한 정리와 비슷한 맥락에서 ‘넘버링’얘기도 덧붙인다. 나는 원래 텍스트로 말할 때 넘버링 하는 습관이 있는데 일할 때도 깔끔한 커뮤니케이션에 도움이 됐다. 예를 들면 “ㅇㅇ님, 콘퍼런스용 배너 작업에 필요한 내용 부탁드립니다.” 보다 “콘퍼런스 배너 작업에 필요한 내용 1. 텍스트(반드시 들어가야 하는 내용은 따로 표시 부탁드립니다.) 2. (원하는 스타일이 있다면) 해당 레퍼런스 3. 부수 및 업체 부탁드립니다.”라고 하는 편이다. 이렇게 하면 나도 상대방도 To Do List를 확실히 점검할 수 있다.

(디자인 언어 덜 쓰고) 디자인 설득하기

어느 분야든 같은 일을 하는 사람들끼리는 ‘척하면 척’이 있기 마련이다. 디자이너들도 마찬가지다. 특히 비주얼에 있어서 그러한데, 예를 들면 “A 폰트에서 B 폰트로 변경하는 게 더 나을 것 같습니다.” 했을 때 그 이미지를 보지 않아도 머릿속에 얼추 그릴 수 있다.

사실 학생 때는 내 디자인에 대한 이유를 설명할 기회가 잘 없었다. 딱 봐도 더 쿨한 게 쿨한 거여서 교수님이나 친구들에게 ‘평가’를 당하면 당했지 굳이 ‘설득’시킬 일이 없었다. 하지만 회사 생활을 시작하면서 작은 작업물이라도 왜 이렇게 만들었는지 설명할 일이 종종 생겼다. 그래서 어떤 작업물이든 짧게나마 근거를 덧붙이는 습관을 길렀다. 대신 누가 봐도 납득할만한 결과물은 괜히 나서서까지 이러쿵저러쿵 길게 말하진 않았다. 자신 없어 보일 수도 있다고 생각했다. 솔직히 “그냥, 이게 예쁘니까” 한 것들도 있지만 그럴 땐 “이게 굳이 예쁘면 왜 더 좋은지”를 근거로 삼았다. 마음에 늘 방패처럼 비주얼에 대한 근거를 쥐고 있었다.

이유를 댈 땐 폰트 사이즈나, 행간 같은 상세한 디자인 언어를 사용하기보단 수치나(e.g.페이지의 뷰 수)나 프로젝트의 맥락과 목적에 기반해 말하니 주장에 더 힘이 실렸다. 작업을 받으면 늘 “여기서 제일 중요한 내용이 뭔가요?”라고 물었는데, 나중에 작업물을 설명할 때 이를 역으로 “A가 제일 중요하기 때문에 시각적으로 이렇게 보이게 했습니다.”라고 말했다.

세상엔 좋은 툴이 많다

기획자님이나 개발자님 모두 새로운 툴에 관심이 많으셔서 어깨너머로 재밌는 툴이나 서비스를 많이 알게 됐다. 데스크톱 앱을 정리하는 Station, 미팅 때 활용했던 Solid, (남은 시간이 표시되는 미팅용 앱. 현재는 Wisembly Jam으로 바뀐 것 같다) 등 세상엔 재밌는 비즈니스 툴이 많았다. 입사한지 얼마 안 됐을 때 회사에선 Task World 라는 Trello나 Meister Task와 비슷하지만 좀 더 한국적인 느낌의 협업 툴을 도입했는데, 그 전에 기획자님과 함께 “어떤 툴이 우리 팀에게 가장 좋을지” 의논하는 시간도 재밌었다.

비즈니스 툴과 더불어 프로토타이핑 툴도 새로 많이 써봤다. Framer는 존재는 알고 있었으나 직접 사용해보는 건 회사에서 처음이었는데, 손에 익히는 게 생각보다 어려워서 바로 업무에 적용하긴 힘들었다. 그래서 배우는 단계의 툴은 업무 말고 사이드 프로젝트로 돌려 활용 부담감을 줄였다. Sketch 같은 경우엔 학부 때는 맨날 쓰던 데로만 써서 몰랐는데, 더 공부해보니 유용한 플러그인들이 많길래 일할 때 편리하게 활용했다. 또, 단축키와 일의 효율은 직결된다는 걸 회사 생활 하면서 다시금 뼈저리게 깨달았다.

당시 나는 회사의 역사상 첫(!) 그래픽, UI 디자이너였다. 아무도 Sketch, Zeplin을 알지 못했었고 내가 쓰는 툴이 곧 회사의 툴이었다. 그래서 내가 여러 툴들을 더 능숙하게 다뤘었다면 팀에 많은 효율을 가져다줬을 텐데 하는 아쉬움도 있다.

유료 이미지 소스 잘 활용하기

입사 초엔 순진하게도(?) 학생 때처럼 모든 소스를 직접 만들었다. 하지만 얼마 지나지 않아 팀원들과 약속한 Due-date을 지키려면 다 붙잡고 하는 게 능사가 아니라는 걸 깨달았다. 회사가 학교랑 다른 점 중 하나는 작업에 필요한 물질적 지원이 있다는 건데 (내가 나온 학교는 돈은 많지만, 학생한텐 안 쓰기로 유명한 곳이었다. 할말하않…)이를 잘 활용하면 좋겠다는 생각이 들었다. 디자이너로서 아트웍 제작 능력은 당연히 기본이지만 ‘소스 활용 능력’ 또한 못지않게 중요하다는 걸 느꼈다.

킁킁 디자인 냄새 쫓아다니기

미대 졸업생에게 ‘하드웨어 스타트업’은 낯섦의 향연이었다. 출근하면 늘 3D 프린터가 돌아가는 소리가 들렸다. 항상 디자이너들에 둘러싸여 살다가, 갑자기 스타트업의 나 홀로 그래픽 디자이너가 되고 나니 고독한 기분이 자주 들었다. 디자인 피드백은 기획자님이나 제품 디자이너님에게 받았는데, 피드백 시간은 늘 좋았으나 내 안에 무언가 용솟음치는(?) 디자인에 대한 갈증은 채우기 힘들었다.

그래서 이를 해결하고자 밋업이나 강연에 많이 참석했다. Women Tech Makers, WOOWHO, 네이버 디자인 콜로퀴움, Google Campus Expert, 북바이북에서 했던 ‘카카오뱅크 기획자 토크’ 등 크고 작은 행사를 신청해 찾아다녔다. 모두 뼈가 되고 살이 되는 시간이었다. 꼭 디자인에 직접 관련이 되지 않더라도 서비스 기획이나 개발자 토크 같은 것도 정말 재밌었다. 회사 밖을 벗어나 새로운 사람들과 얘기하는 것 자체가 좋은 자극이었다.

마무리하며

뭐니 뭐니 해도 회사에 다니면서 얻은 제일 큰 수확은 ‘내가 잘하는 것들을 알게 됐다.’라는 점이다. 예를 들면 나는 디자인 프로세스에선 스토리 텔링 같은 앞단을 특히 잘한다. 기획자 성향도 있고, 글을 읽고 나면 알겠지만, 정리를 좋아하는 정리충이다. 내가 이런 점이 있다는 건 일을 해보기 전엔 몰랐다. 정확히 말하면 어렴풋이는 느끼고 있었으나 이게 진짜 쓸모있는 장점인 줄을 몰랐다. 간혹 팀원분들이 “다정 님은 이런 걸 참 잘하는 것 같아요~”라고 지나치듯 한마디 던지셨던 것들이 내가 장점을 장점이라고 느낄 수 있는 확신을 주었다.

솔직히 ‘첫 회사를 일 년도 못 버티고 나온 거로 미래의 회사에게 밉보일까 봐’ 등의 이유로 퇴사까지 고민을 많이 했다. 하지만 개인의 발전을 포함한 이런저런 이유로 선택을 굳혔다. 미래를 미리 걱정하느라 현재를 흘려보내고 싶지 않았다. 지금은 새로운 일을 벌여볼까 고민 중인데, 잘 진행이 되면 또 재밌는 이야기를 담은 글을 공유하겠다.

이 글은 스스로 내린 마지막 업무인데 미루고 미루다 퇴사한 지 2주 만에 마무리 짓는다. 내 또래의 주니어나 갓 졸업한 학생들이 재밌게 읽지 않을까 싶다. 아직 부족하지만, 앞으로도 새로운 배움을 체화하면서 더 좋은 디자이너와 사람이 되고 싶다.

어제 정문정 작가의 『무례한 사람에게 웃으며 대처하는 법』을 읽다가 인상 깊은 인용구를 봤다.

만약 국가가 한 작가의 작품을 모두 불태운다고 해도 그 작품을 쓰기 전으로 그를 되돌릴 수는 없다.

이 말이 정말 와닿는다. 내가 앞으로 써 내려갈 새로운 작품들이 어떤 나를 만들지 기대한다.

원문: 소금의 브런치