결혼이 ‘사랑의 결실’이라고 믿는 사람이 아직도 꽤 있을까? 전통적으로 결혼은 국가와 국가가 동맹의 수단으로, 집안과 집안이 세력을 유지하기 위해 활용되었다. 왕건은 고려를 건국하는 과정에 29명의 부인을 두었고, 궁지기에 불과했던 한명회는 온갖 혼인 관계를 통해 국상 지위를 누렸다. 그의 딸은 연이어 예종과 성종의 정비가 되기도 했다. 멀리 갈 것도 없이 우리 세대 할머니를 생각해보라. 신랑 얼굴도 모른 채 그저 하라니까 했던 게 결혼 아니던가? 집안과 집안의 이익을 도모하는 ‘담합’ 이 아니고 무엇이겠는가?

결혼은 철저하게 이해관계를 따져가며 행해진 행사였을 뿐, ‘닥터 지바고’에 그려진 ‘낭만적 사랑’과는 거리가 멀었다. 이수일은 김중배의 다이아몬드에 눈이 먼 심순애를 힐난했지만, 사실 그녀는 전통적인 결혼관에 따라 행동했을 뿐이다. 결혼에 ‘사랑’을 운운하기 시작한 건 그리 오래되지 않았다. 신분제가 붕괴하고 산업화로 살만해지고 자유연애가 확대되니까, 그제야 사랑해서 결혼하는 문화가 탄생했다.

결혼제도 자체에 대한 젊은이들의 저항이다. 기성세대가 만들어 놓은 결혼제도는 갖춰야 하는 것이 과도하게 많다. 예식장 선정부터, 상견례 장소, 결혼 날짜, 예물, 집 등 많은 것이 필요하다. 이러한 필요가 ‘결혼 당사자’를 위한 것도 아니다. 많은 선택은 ‘부모’를 위한 것이다. 예식장 규모는 걷을 수 있는 축의금 액수다. “아버지 은퇴 전에 결혼을 서둘렀다”는 말도 심심찮게 들을 수 있는데, 부모님이 뿌린 축의금 때문이다.

일가친척들까지 챙겨야 하는 예물은 또 어떤가? 간소하게 한다 치더라도 ‘부모님 체면을 생각한다’며, 친척까지는 못하더라도 상대방 직계가족은 꼭 챙긴다. 이런 전통은 ‘소확행’을 추구하고 ‘가성비’를 따지는 합리적인 젊은 세대에게 너무나 비합리적으로 다가온다. 결혼이란 제도에서 이탈하는 사람이 점차 늘어나고 있다.

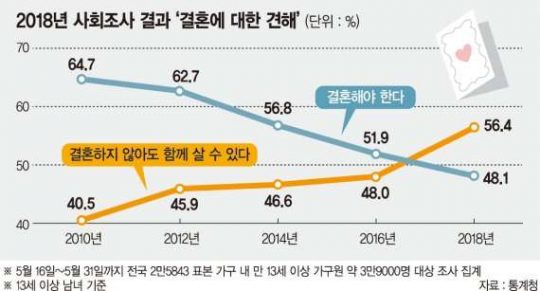

지난달 6일 통계청이 13세 이상 남녀를 대상으로 한 ‘2018년 사회조사 결과’ 에 따르면 ‘결혼해야 한다’고 여기는 비율은 2010년 64.7%에서 2018년 48.1%로 떨어졌다. ‘결혼 안 해도 된다’고 여기는 비율이 더 높다는 소리다. ‘결혼해도 좋고 안 해도 좋다’는 비율은 46.6%인데, 결혼을 개인 선택으로 여긴다는 말이다. 반면 ‘동거할 수 있다’는 비율은 2010년 40.5%에서 2018년 56.4%로 상승했다. 100명을 놓고 보면 56명, 즉 과반수가 동거에 찬성한다는 거다. 남녀가 같이 사는 데 결혼을 꼭 해야 하냐는 젊은 세대의 주장으로 들린다.

결혼을 하나의 제도로 인식한다는 근거는 또 있다. 앞 조사에서 ‘결혼하면 자녀를 가져야 한다’고 응답한 비율은 69.6%로 10명 중 7명이나 된다. 반면 ‘결혼하지 않고도 자녀를 가질 수 있다’는 비율은 30.3%로 10명 중 3명이다. 맥락을 읽어 보면 결혼하면 애 낳는 건 당연한 일이지만, 동거하면서 애 낳기는 좀 그렇지 않냐는 소리다. 결혼하면 애 낳는 걸 당연하게 여겼던 과거 시각과 그다지 다를 바가 없다. 결혼을 하나의 제도로 보기 때문이다. 동거 찬성 비율이 늘어난 것은 결혼제도가 강요하는 출산을 피하는 것으로 보인다. 반면 나는 ‘제도 밖에서’ 자유롭게 살 수 있지만, 아이는 ‘결혼제도 속에서’ 키워야 한다는 생각으로도 읽힌다.

제도가 변해야 한다. 근본적 대책은 아니지만, 그것이 출산율을 올리는 방안이 될 수 있다. 동거도 하나의 제도로 인식하고 법적 안전망을 구축해야 한다. 결혼하지 않은 커플도 자녀를 키울 수 있는 장치가 마련된다면 인식도 바뀔 것이다. 결혼문화 역시 새롭게 만들 필요가 있다. 젊은 세대가 추구하는 보다 합리적이고 소소한 행복을 누리는 방향으로 나아가야 한다. 전통이라 여겼던 ‘연애결혼’도 역사가 이렇게 짧은데, 지금 당연시하는 결혼문화를 전통이라며 강요할 수 있을까?

원문: 단비뉴스 / 필자: 조승진