위험이 외주화되는 과정은 생각 외로 악의적이지 않다

실제 사례를 하나 들어보겠다. 한국전력에서는 고압전선에 대해 전문 유지보수 업체를 아웃소싱해 업무를 처리한다. 각 지국별로 사업체를 선정한다. 지금은 사용하지 않지만 활선공법이라는 것을 썼다. 전력 공급을 중단시키지 않고 유지보수를 하는 공법이다.

활선이라는 것은 ‘전류 흐름이 살아 있다’는 것을 뜻한다. 한국전력이 활선공법을 채택한 건 다름 아닌 민원 때문이었다. 전기를 팔아먹는 한국전력의 경우 수시로 전선을 점검하고 유지 보수를 해야 하는데 그때마다 단선해 전기 사용을 끊는다는 것은 여간 부담스러운 일이 아니었다.

단선을 예고해도 사업체마다 사정이 다르고, 손해에 대한 법적 판단이 확대되면 확대될수록 한전 입장에서는 불리한 상황이 될 수 있음을 뜻한다. 그래서 시공법에서 안전성이 우려되었음에도 직접활선공법을 채택했던 것이었다(2016년부로 25년 만에 직접활선공법은 폐지되었다).

두 번째로 한전은 유지보수의 전문성을 위해 아웃소싱을 했다. 그리고 인건비 총액과 유지보수 제반 비용과 사업 이익 일부를 산정해 하청업체에게 지급한다. 이렇기 지급된 돈은 전기노동자의 인건비로 주로 지출된다. 문제는 아웃소싱 대부분이 공개경쟁입찰이라는 점이다.

여기서는 사업체의 내부통제 방식이 적용된다. 수의계약일 경우 담당자의 비리 및 하청업체와의 유착관계가 문제 될 수 있으므로 형식상으로 대부분의 원청은 공개경쟁입찰 방식을 사용할 수밖에 없다. 여기에는 몇 가지 기준이 있을 것이다. 시공 단가, 공사 기간 실적, 안전사고 비율.

한전의 정규직 담당자들은 여기서 성과 경쟁이라는 것을 한다. 성과 경쟁이라는 것은 궁극적으로 유지보수의 비용 부담을 줄인 채 가격 인상 압력이 발생하지 않는 선에서 전기를 공급하는 것이다. 유지보수 때문에 전기 요금이 올라가는 것을 소비자들은 원치 않는다.

하지만 직접활선공법은 위험한 공법이다. 바스켓 위에서 절연 장갑 사이로 CG도 아닌 눈에 보이는 전기가 꿈틀대는 것을 보며 작업하는데, 자칫 자신이 장착한 장비와 전선이 맞닿으면 그대로 고꾸라지며 기절한다. 많은 전기 노동자가 그 자리에서 사망하거나 신경이 손상된 팔다리를 잘라 불구가 되었다. 기껏 살아도 피부 괴사로 인해 언제 죽을지 모르는 상황도 발생했다.

이때 하청업체는 고민한다. 이 전기노동자를 ‘산업재해’로 보고할까? 아니면 공상처리를 할까? 전기노동자 입장에서도 걱정한다. 산업재해로 할까? 공상처리로 합의해줄까? 하청업체의 우려는 단지 하나다. 다음번 입찰에서 탈락할 위험. 그래서 하청업체의 경영진은 노동자에게 산재에 준하는 공상처리와 업무 복귀 방법을 설득한다.

노동자의 입장에서는 자신의 입장에서 산재처리가 가장 유리하지만 앞으로 업무 복귀에 대한 문제와 함께 작업 중단 및 입찰에서 탈락할 경우 동료들에 대한 문제를 걱정하게 되는 기이한 상황에 놓인다. 그래서 대부분의 산업재해에서 사망사고가 아닌 이상 ‘공상처리’ 비율은 높아진다.

하청업체도 방안을 마련해놓지 않은 것은 아니었다

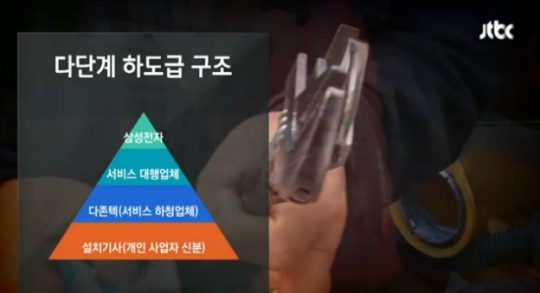

그 방법이란 하청업체끼리 결속해 A업체가 입찰을 따내면 일부 일감을 다른 경쟁 업체 B 혹은 C에게 주면서 안전망을 형성하는 것이었다. 우리가 말하는 하청의 재하청이란 이윤 일부를 포기하며 수주의 지속성을 유지하는 방책 중 하나였던 것이다. 이렇게 하면 다음번에 B 혹은 C가 성공해도 A 업체는 재하청으로 일감을 받아낼 수 있었다.

하청업체 경영진이라고 처음부터 악독한 사람은 아니었다. 그 경영진도 직원들의 안전을 보장하며, 월급을 꾸준히 줄 수 있는 경영을 원한다. 그러나 원청의 평가와 아웃소싱 원칙이 그렇고, 원청 담당자가 원론적인 내부통제 ‘규정’을 이야기할 때 달리 할 말이 없다. 전기노동자나 하청업체나 배운 기술이 그것이고, 이용하는 기술이라 시장 이탈은 불가능하다. 절이 싫으면 중이 떠난다는 속담과는 달리 그들은 떠날 수 없는 것이다.

그 와중에 원청의 담당팀은 성과에 대한 보상을 받는다. 안전과 클레임 없이 유지보수를 했으므로, 어떤 때는 ‘가’ 지국이 보너스를 받고, 어떤 때는 ‘나’ 지국이 보너스를 받는다. 소비자는 끊기지 않는 전기 공급으로 유지보수가 있었는지도 모르지만 유지보수 때마다 누군가 죽어 나가는 걸 잊고 지낸다.

사실 원청 담당자도 억울한 면이 없는 것은 아니다. 유지보수라는 것은 기술상 문제가 생기지 않으면, 가격 문제가 없다면 신뢰가 형성된 업체에 전담해도 문제가 없다. 하지만 언제나 형식상 투명성을 요구할 때 사람은 공개경쟁입찰을 원하며, 신뢰에 의한 정성 평가는 공격의 대상이 된다.

그러니 원청 담당자들도 평가 시에는 최대한 방어의 수단으로 정량평가를 하려고 하며, 그 기준은 결국 ‘단가’와 ‘산재 발생’과 ‘민원 발생’에 따른 페널티 부과를 이용할 수밖에 없다. 하청은 당연히 그 평가 기준의 굴레에서 지옥도를 만들게 되는 것이다.

소비자 입장에서 악의적인 것은 아니다

그냥 편리했으면 좋겠다. 단선·단수 없이 계속 썼으면 좋겠고, 배달 좀 빨리 왔으면 좋겠고 헬기 소리 좀 안 들었으면 좋겠고, 내 기분이 좋았으면 좋겠다고 생각할 뿐이다. 이 전제 중 하나는 ‘가격은 그대로’라는 것이다.

최근 택시 이야기가 나온다. 카풀에 대한 택시기사들의 반발에 다수는 ‘자업자득’이라는 평가이다. 그러나 택시기사들은 위험의 외주화를 몸소 겪고 있다. 사납금 제도하에서 이윤을 남기기 위해서는 미친 듯 달려야 하고, 가장 이득이 높은 구간의 승객을 태워야 하는 유인을 가지고 산다. 폭주하는 배달 오토바이도 마찬가지며, 택배 기사들도 그렇다. 그들은 누군가의 가장이다.

한 전기 노동자가 휠체어를 탄 채 내게 말했다.

다시 돌아가기 무서운데… 돌아간다고 말하니 아내가 울더라고요. 근데 다 나으면 돌아가야죠. 애가 둘인데, 배운 게 그 기술인데, 다른 것으로 뭘 하겠어요?

위험의 외주화가 되는 유인을 모두가 생각해보아야 한다. 가끔은 사람이 다치지 않는 선에서의 비효율은 괜찮다고 생각해주길 바란다. 위험의 외주화는 페이스북에서 ‘슬퍼요’ ‘화나요’ 누른다고 해결될 문제는 아니다. 정당한 가격, 정당한 단가, 일에 대한 정당한 평가가 없으면 사실 불가능하다.

‘왜 저기 쓸데없이 사람이 많아?’ ‘저 사람은 차량과 행인 통제밖에 안 하는데 월급을 준다고?’ 이런 생각이 사실 예기치 않는 사고를 만들어낸다. 필요한 불편을 감수해야 할 때다. 안전 관리 비용을 다른 눈으로 봐야 하는 것이다.

덧

한전의 경우 안전 관리는 하청 전기 노동자가 휴대폰 카메라로 찍어서 전송하면 그것을 받아 관리했다고 한다. 현장에 원청 안전 담당자 같은 것은 없었다. 책임지지 않고, 위임하는 것이다. 원청 관리자가 산재에 직접적 책임을 져야 하는 구조였다면 안전관리자가 모르는 작업이라는 게 발생했을까?

원문: 임형찬의 페이스북