방금의 메모.

도를 아십니까를 줄여서 도까라고 하자.

도까의 수법은 날로 발전 중이다. 수업 발표를 해야하는데 봐달라, 길을 알려달라, 중매를 서주겠다 등 참 다양하다. 그런데 문제가 있다. 수없이 잡혀보았기에 무시하는 것이 가장 합리적 판단인 걸 알면서도, 그럴 때 마다 애매하게 찝찝하다는 거다. 그렇다고 따라가서 내 친구 오모씨처럼 황금색 한복을 입고 조상에게 절할 것도 아니면서. 그러다 문득 이런 생각이 든다. 이 얕은 찝찝함은 조금 남아있는 공감의 껍질인 것인가.

아르바이트를 하면서 몇 번 전단을 나눠준 적이 있다. 대부분은 전단을 주는 사람을 보이지도 않는 듯 지나치거나, 눈앞에서 전단을 버린다. 어떤 아주머니는 나의 손을 짜증 난다는 듯 홱 뿌리친 적도 있다. 최저시급을 받고, 종이 뭉치를 든 채 짧은 시간 서성이며 느끼는 감정의 깊이는 상당하다. 나는 민폐를 실행하며 돈을 받는구나, 고용된 쓰레기 생산자구나. 묵은 기억이지만 멀게 느껴지지 않는 건, 거절은 아무리 당해도 익숙해지지 않기 때문이다. 실내와 실외에서, 모르는 이와 아는 이에게서, 가깝고 먼 곳에서, 살면서 겪는 거절은 이렇게나 누적되는데 왜 학습은 고사하고 매번 너덜너덜 구멍이 나는지.

풀리지 않는 이 물음이 내 거절의 기억을 저 도까에게 이입하게 만든 지도 모른다. 어처구니없게도 말이다. 방금의 찝찝함은 확실히 죄책감이나 동정 혹은 연민 같은 강한 감정은 아니었다. 그러나 내가 거절한 상대에게 내가 당한 거절을 공감할 때, 밀려난다는 경험을 공유할 때, 매번 받아 이제는 다 휘발된 줄 알았던 상처가 아직 남은 껍질로 얇게 교집합을 만들 때, 거절의 행위자이자 피해자이자 공감자는 아마 이렇게 애매하게 찝찝한지도 모른다. 무시하기 어려운 건 무시당하는 기분을 너무나 잘 알기 때문이겠지.

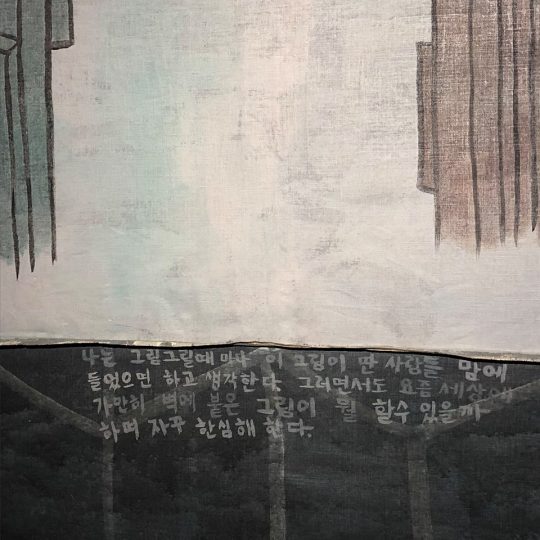

그래도 도까는 앞으로도 무시할 것 같다. 황금색 한복을 입은 건 친구 하나로 족하니까. 사진은 괜히 떠오르는 박이소 작품.

원문: 임지은의 페이스북