지난주, 큰아이와 함께 일본 교토와 오사카를 다녀왔다. 일본은 나의 유년 시절이었던 80~90년대 이후 그다지 큰 관심을 가지지 않은 나라다. 하지만 최근 메이지유신을 비롯하여 에도막부 시대에 관한 책을 읽다 보니 궁금한 유적지들이 있어 둘러보게 되었다.

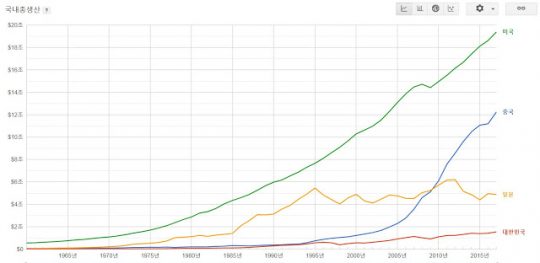

80~90년대 일본은 정말 우리보다 훨씬 앞서 있는 나라였다. 돌이켜 보건대 1995년 일본의 명목 기준 GDP는 5조 4,490억 불로서 세계최대 경제 대국 미국의 7조 6,640억 불의 71% 수준에 이르렀다. 당시 12억 명 인구를 가졌던 중국의 GDP가 7,345억 불이었던 것을 고려하면 실로 엄청난 차이였음을 체감할 수 있다. 그러니 나의 유년 시절 일본의 이미지는 우리가 따라잡을 수 없이 먼 곳에 있는 선진국이었다.

하지만 시대는 흘러 현재 일본의 GDP는 미국의 25% 수준으로 작아졌고, 일 인당 명목 기준 GDP도 2017년 IMF 발표 기준 38,448불로 한국의 29,938불과 점점 그 차이를 줄여나가고 있다. 구매력 환산 기준으로 보면 일본과 한국은 각각 42,659불과 39,387불로서, 삶의 질 측면에서 더는 큰 차이의 소득이 아니게 되었다. 물론 소득은 어디까지나 유량의 개념이다. 여태까지 오랜 기간 높은 소득으로 축적한 자산인 저량의 개념으로 보면 우리나라가 다수 영역에서 일본을 추월하려면 아직 긴 시간이 필요해 보인다.

하지만 이번 여행에서 느낀 바가 있다. 오랜 기간 침체의 터널을 지나고 있는 일본과 그 사이 일본을 많이 따라온 한국을 놓고 봤을 때 어찌 보면 한국이 일본보다 나은 바가 상당히 있을 수 있다는 것을 알게 되었다. 일본 교토의 경우를 예로 들어보자. 비록 역사적인 도시라고는 하나, 그 1천 년 전 헤이안 시대에 조성한 격자형 도시구조를 거의 바꾸지 않은 것을 확인할 수 있었다.

물론 이는 역사의 보존일 수는 있겠지만, 150만 명가량이 거주하는 메트로폴리스 관점에서 보자면 다소 아쉬운 측면이 있다. 자동차가 출현하지 않은 과거에는 그와 같이 격자형 도시에 이층집이 아옹다옹 있는 모습이 이상적이었을지 모르겠다. 그러나 현대에 와서 그 격자형 도로는 자동차를 위한 것일 뿐이다. 다행히 차고지 등록제가 잘 시행되고 시민의식이 성숙한 일본이니 별 무리 없이 굴러가고 있지만, 그렇지 않다면 교통사고나 대기오염 문제가 가중될 수 있다.

각 주택은 건축면적 대부분을 구조물로 차지한다. 나머지 면적은 주차장으로 만들어 콘크리트로 바닥을 덮었다. 그리고 바로 이어지는 아스팔트 도로. 1m도 떨어지지 않은 주택 사이의 간격. 나는 이러한 도시구조가 상당히 비효율적으로 보였다. 차라리 서울의 재개발 아파트단지와 같이 대지건물비율을 15% 정도로 줄이고 나머지 면적은 조경 시설 및 놀이터로 활용하는 편이 지속할 수 있는 방향이 아닐까 하는 생각이 들었다.

물론 그런 신축 아파트의 주차장은 모두 지하에 있다. 이러한 아파트의 출현은 메트로폴리스의 대기오염을 줄여줄 것이다. 또한, 초등학교를 품은 구조의 아파트는 아이들의 안전에 더 좋은 영향을 미치게 된다. 아울러 대부분 집이 이층집과 같이 평면적으로 구성되다 보니, 초등학교 아이들은 그 긴 통학 거리를 차도 옆으로 장난을 치며 걸어 다니더라. 초등학생들 무리 너머에 있는 주차장을 보며, 내가 일본의 당국자라면 차라리 저 주차장이라도 지하로 내리고 그 위를 놀이터로 만들면 어땠을까, 하는 생각이 들었다.

오사카에서도 그 많은 입체구조물을 보자 공각기동대의 이미지가 떠올랐다. 낮이어도 낮이 아니다. 오사카역 근처에서 24시간 내내 흐르는 어두침침한 분위기는 다른 이유에서 오는 것이 아닐 것이다. 최근 몇 년간 사라진 서울의 청계천 고가도로, 아현 고가도로, 그리고 경의선(용산선) 철길 등은 청계천 공원과 경의선 숲길 등으로 재탄생하여 서울의 환경을 크게 개선하였다. 그런 역동적인 도시의 변화, 어찌 보면 일본의 도시에서는 그러한 역동적인 도시의 변화를 찾아보기 어렵지 않나 싶다.

내가 본디 민족성을 운운하는 것은 그다지 선호하지 않지만, 이번 여행 기간 읽었던 서울대 박훈 교수의 『메이지유신은 어떻게 가능했는가』를 보면, 한일 양국의 역사와도 다소 연결되지 않나 하는 생각이 들었다. 붕당정치의 역사라는 조선의 경우를 살펴보자. 민주주의는 없었지만 오랜 기간 학자나 신하들은 임금에게 상서를 올리며 자신의 의견을 피력해왔다. 그리고 임금은 어전을 통해 신하들과 가감 없는 토론을 이어갔다. 하지만 일본의 에도막부는 그와 같은 토론의 과정은 그다지 존재하지 않았다. 덴노는 변방의 교토고쇼에서 국민과 괴리된 삶을 살았고, 쇼군은 다이로나 로주에게 막부 행정 총괄을 맡기고 국민을 다스렸다.

게다가 19세기 초반 사무라이는 문무 양쪽 모두 실력을 키웠으나, 18세기까지는 문맹도 많았다고 한다. 그러니 딱히 사무라이가 국가운영에 왈가왈부하는 일은 많지 않았다. 이는 히로히토가 재위하던 쇼와시대에도 마찬가지이다. 이러한 지도자가 있었다면 한국의 경우 누군가가 나서서라도 극단적 일을 벌이거나 바꿔보려고 노력을 했을 텐데. 태평양전쟁에서 그 많은 일본인을 전장에 내 몰은 덴노 히로히토가 1989년까지 여생을 마쳤다는 것은 실로 이해하기 쉽지 않은 일이다.

하여튼 좋게 이야기하자면 일본은 참을성이 많고 사회질서에 순응하는 편이라 할 수 있겠다. 그러나 다른 측면에서 보자면 사회변화를 그다지 선호하지 않고, 무언가 자생적으로 변화를 시켜보려는 의지는 부족하다고 생각한다. 21세기에 인도나 중국, 터키에서도 활성화되어 있는 신용카드조차 잘 쓰이지 않는다. 대부분 동전으로 점철된 현금을 쓴다. 이러한 문화도 도통 이해하기 어려운 부분이다.

잃어버린 10년이건, 20년이건 일본은 오랜 기간 높은 GDP로 축적한 유무형 자본의 양이 상당하다. 아마도 10년, 20년 내로 한국이 추월하기는 어려울 것이다. 하지만 이미 일본보다 나은 한국의 모습이 꽤 많이 보인다. 그렇게 더 나은 모습은 발전시키고, 부족한 부분은 보완해 나가면 좋지 않을까 싶다. 우리의 객관적인 모습을 보려면, 이렇듯 다른 나라를 더 많이 다니며 장단점을 비교해 볼 필요가 있다. 일본을 부러움의 대상이나 질시의 대상이 아닌, 더 나은 한국을 만들기 위한 리트머스 시험지 정도로 생각해도 괜찮지 않을까. 물론 홍콩이나 싱가포르와 같은 도시국가도 괜찮은 비교 파트너가 아닐까 한다.

원문: 퀘벤하운의 창고