내가 다니던 고등학교 도서실에는 나이 지긋한 사서 선생님이 계셨다. 그곳에 가 선생님께 조용히 눈인사를 드리고, 좁다란 철제 의자에 앉아 책을 펼쳐보는 일이 즐거웠다. 내 점심시간 도서실행은 고교 3년 기간 내내 내게 거의 유일한 즐거움이었다.

대학 다니면서는 근로 장학을 할 때 학교 도서관에 배정되곤 했다. 학생들이 반납한 책을 서가에 정리하거나, 새로 들어온 책의 등에 서지 사항이 인쇄된 붙임 딱지를 붙이는 일을 주로 했다. 도서관 서고 사무실 깊은 곳에서 맡는 묵은 종이 냄새가 얼마나 좋은지 몰랐다.

그저 아무 이유 없이 책이 좋았다. 한 푼 두 푼 돈을 모아 손에 1만 원짜리 몇 장을 쥐면 학교 앞 서점으로 냉큼 달려가 오래전부터 봐둔 묵직한 책을 샀다. 큰맘 먹고 광화문이나 종로에 있는 대형 서점들에 가는 날이면 이 책 저 책 뽑아 들었다 놨다를 되풀이하면서 온종일 서가 앞에서 서성였다. 책값을 치르고 나오면서도 아쉬움에 서성이던 서가 쪽을 몇 번이고 돌아보았다.

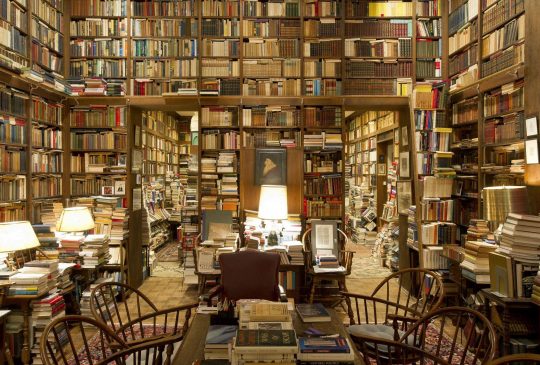

하루 밥 한 끼 챙겨 먹는 일이 쉽지 않은 반지하 셋방 자취 살림을 전전하면서도 책을 버리지 못했다. 전부 해 봐야 수십 권도 안 되는 그 책들을 무던히도 안고 다녔다. 그때 지상에 온전한 내 방 한 칸이 생기면 온 방 사방팔방을 책으로 채우고, 그 책들 사이에서 자는 꿈을 날마다 달마다 꾸었다.

중고등학교 국어 선생으로 살면서 학생들에게 책 이야기를 심심찮게 해 왔다. 교실 한쪽에 채 한 뼘이 안 되는 책꽂이를 마련해 두고는 학급 문고랍시고 책 몇 권을 꽂아 놓은 뒤 학생들에게 책 읽기를 강조하곤 했다. 내 시도는 번번이 용두사미로 끝났다. 시작이 미약하니 대체로 끝도 미약했다.

그래도 그런 조잡한 시도가 학생들에게 실낱같은 영향을 주리라 믿어 의심치 않았다. 작년에는 원래 서가가 하나 있는 학급에 서가 두 개를 더 들여놓은 뒤, 집 서가에서 자는 책을 몇 꾸러미 챙겨와 새로 들인 서가에 꽂아 놓았다. 그러고는 학생들과 함께 아침마다 10여 분씩 정색하고 책 읽는 시간을 가졌다.

그렇게 1년여를 꾸려가자 꿈에서조차 책을 만나지 않을 것 같은 몇몇 학생이 책을 펴는 시늉이라도 내기 시작했다(고 생각한다). 그게 무어라고 또 거기서 묘한 감동과 보람을 느꼈다.

올해 담임을 맡지 않고 있다. 그런데 이번 학기에 ‘깊이 읽기’ 활동을 하면서 혹시 내년에 담임을 맡으면 교실 사방에 서가를 들여 ‘학급 도서실’을 만들어 보아야겠다는 생각을 종종 했다. 책이 잔뜩 쌓인 교실이, 지난날 지상의 방 한 칸에 책을 쟁여놓고 싶은 내 바람을 그대로 실현해 주지 않을까.

호주와 미국 연구진이 ‘책을 집 안 가득 쌓아 놓는 것만으로도 지적 능력을 높일 수 있다’는 연구 결과를 발표했다고 한다.

지난 17일 서울신문이 보도한 이 연구 결과에 따르면 아이들은 책을 읽지 않아도 집에 책이 쌓여 있는 장면을 보는 것만으로도 지적 능력이 향상될 수 있다. 또 집에 책이 많이 있는 것만으로도 교육 성취도에 긍정적 영향을 미친다. 사회학 및 통계학 분야 국제학술지 ‘사회과학연구(Social Science Research)’에 실렸으니 얼렁뚱땅 진행된 연구도 아니다. 경제협력개발기구(OECD)의 국제성인역량조사(PIAAC) 데이터 5년 치를 분석했다고 한다.

- 홍진수, 「책, 쌓아만 둬도 똑똑해질까」, 경향신문

독서 호사가들의 능변에서나 들을 법한 말을, 본격적인 연구 주제로 정해 과학적으로 분석한 논문에서 언급했다는 점에서 놀라운 일이라 아니할 수 없다. 문득 반지성의 끝판을 향해 달려가는 듯한 학교 교육의 정상화 해법이 아주 단순한 곳에 있는지도 모른다고 생각했다.

원문: 정은균의 브런치