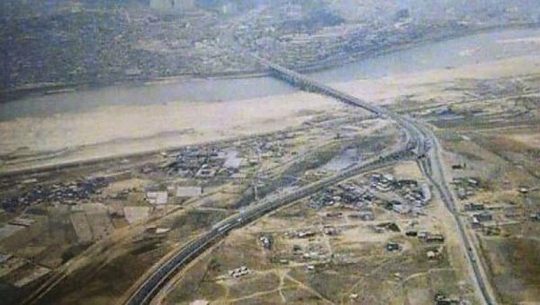

지금이야 서울의 강남은 서울의 대표지지만 강남개발 당시만 해도 강남에 대한 사람들의 인식과 선호는 좋지 못하였다. 그래서 이 지역에 대한 선호를 바꾸고자 다양한 인프라를 몰아주었는데, 그 결과 서울에서 가장 선호하는 지역으로 변모한 것이다.

꽤 오랜 주제 중의 하나인 ‘서울공화국’을 생각해보면 비슷한 생각이 든다. 이미 우리나라의 서울-수도권 집중도는 매우 높다. 지역균형발전과 지방으로의 분산을 외쳐봤자 될 리가 없다. 개인의 입장에서 서울에 축적된 인프라와 일자리, 문화적 자산 등은 쉽게 포기할 수 없다. 하다못해 배우자의 탐색에서조차 그렇다.

이러니저러니 해도 서울로 몰려든다

적절한 배우자를 찾기 위한 제1 조건은 배우자의 조건에 해당하는 인구가 많은 곳에 사는 것이다. 조금 웃기는 사실이지만 연인들끼리 주고받는 ‘우리는 몇백만 명 중에서 우연을 뚫고 만난 인연’이란 표현은 드물어 보이는 확률이 주는 로맨틱함과는 달리 생각만큼 어렵진 않다. 1,000명 중에서 나와 맞는 한 사람을 매치하는 것은 10명 중에서 매치하는 것보다 훨씬 수월하기 때문이다.

그래서 사람들은 이러니저러니 해도 서울로, 수도권으로 몰려들 수밖에 없다. 모든 조건을 고려해봤을 때 서울만 한 도시가 국내에 없어서다. 이것은 서울로의 집중을 줄이고 분산시키기 위해서는 지방으로의 분산이 아닌, 특정 지방에 서울의 경쟁지역이 될 만큼의 집중이 필요하다는 결론이 나온다. 즉 서울과 비교했을 때 적어도 몇 가지 부분에서 경쟁 우위를 갖추었으면서도 전체적으로 크게 나쁘지 않은 대안 도시가 필요하단 얘기다.

이 부분에서 우린 이미 망해 있다. 가장 유력한 후보지였던 세종시는 시작부터 그 계획이 좌초되었고 진척 과정에서 오송역 같은 인프라 빼먹기 또한 벌어졌다. 다른 지방 도시를 보면 더 암담하다. 지방균형발전이란 이름 하에 공공기관, 시설 등을 다 잘게 쪼개 불하받은 수준이다. 한 지역에 집중해 서울의 대항지역으로 만들어도 모자랄 마당에 이렇게 잘게 쪼개뒀으니 개별 도시 측면에서 더더욱 서울과 경쟁하기 어려운 것은 당연한 일일 게다.

도시의 생산성과 혁신성이 집중에서 비롯됨을 감안하면 이는 결국 생산성, 혁신, 효율 세 가지 측면에서 손해를 보면서도 지방균형발전이란 본질적 목표조차도 달성하지 못하고 만 것이다. 결국 서울로의 집중은 가속한다.

이는 매우 정치적인 문제다

앞서 서울과 비교할만한 지방 특정 지역에의 집중을 이야기했는데 이는 그 지역이 어디가 되느냐가 화두로 떠오른다. 이런 인프라 집중을 받는 지역의 자산 보유자들은 로또를 맞는 것이나 다름없기 때문이다. 이 과정에서 수많은 지자체와 해당 지역 의원, 토호들의 로비와 물밑 경쟁이 생기며 엄청난 잡음이 발생하게 되어 있다.

성공하면 인프라의 집중이란 어마어마한 수혜를 받게 되지만 성공 확률이 높지 않고, 실패하면 땡전 한 푼 못 건지는 상황이다. 그러나 철저한 분산을 주장하면 전자에 비해 성공확률은 크게 올라가면서 인프라와 기관이라는 나쁘지 않은 배당을 받을 수 있다. 오히려 인프라나 기관을 못 받기가 더 어렵다. 때문에 최적 지역 한곳에의 집중이 아닌 철저한 분산이 우월적 선택으로 나온다.

설사 어떻게 한 지역으로의 집중에 동의하고 그 지역을 선정했다 치더라도, 집중 과정에서 그 주변 지역에서 집중되는 인프라의 탈취 또한 시도되기 마련이다. 그 대표 사례가 바로 오송역이니 말이다. 만약 이 과정에서 인프라 탈취가 이루어지면 집중에 동의한 다른 지역에서도 반발이 일어나므로 다시 인프라와 기관은 분산된다. 이 문제가 철저하게 정치적인 문제인 이유다.

결과적으로 서울의 대항이 될만한 도시는 결국 지방 도시가 집중을 거부하고 분산을 택하기 때문에 형성되지 않는다. 그런 이유로 서울과 수도권으로의 집중은 계속 이어진다. 아울러 이 현상이 지방은 가면 갈수록 더더욱 축소될 수밖에 없는 이유기도 하다.

원문: Second Coming