3년 전 팟캐스트에 영화 이야기를 하러 간 적이 있다. 팟캐스트 시작 전에 인사하면서 신상을 묻고 싱글인지 아닌지 물어서 싱글맘이라고 이야기했다. 그리고 팟캐스트 녹음이 시작되었는데, 하필 그때 다룬 영화가 〈랍스터〉였다. 가족이 해체되는 내용이 그중에 나왔다. 가족은 미래에 그 구성이 바뀔 수 있다는 내 말에 남자 진행자가 불쑥 그렇게 답했다.

나는 내 가족이 정상이 아닌 가족이 되는 걸 참을 수가 없어요.

‘정상’이라는 말을 그렇게 사용해서, 팟캐스트 시작 전에 싱글맘이라고 이야기했던 내가 ‘비정상’이 되는 경험을 졸지에 했다. ‘정상’이라는 말이 폭력일 수 있다는 걸 그때 새삼 깨달았다.

사실 정상성의 폭력은 만연하다

아이의 학교 교과서의 그림에는 늘 엄마는 앞치마를 두르고 일하고, 아빠는 소파에 앉아 신문을 보고, 자녀는 아들 하나 딸 하나 이런 모습을 그린다. 학교에서는 끝도 없이 가족사진을 가져와라, 가족 신문을 만들어오라는 요구를 했고 아빠-엄마-자녀로 구성된 정상 가족의 이미지가 ‘정상’이라 기대될 때 그렇지 못한 아이들은 소외를 당했다.

이미 2000년도 초반에 모 대학 교육대학원에서 초등 교사들을 상대로 수업을 할 때에, 송파구에서 오시는 선생님들이 한 반 30명 중 8~9명은 편부모 아래에서 자란다고 말했다. 3분의 1이 소외를 당하고 비정상이 되는 건, 그건 뭔가 이상하지 않은가.

가족환경조사서(비스무리한 서류던가)를 지금도 학교에선 쓴다. 그러면 아버지·어머니 칸이 정해져 있다. 아버지가 없는 아이들은 아버지 칸에 쓸 게 없다. 어머니가 없는 아이들은 공칸으로 비워두어야 한다. 공문서 서류를 볼 때마다 누군가는 자신의 결핍을 깨닫고 소외를 느껴야 한다.

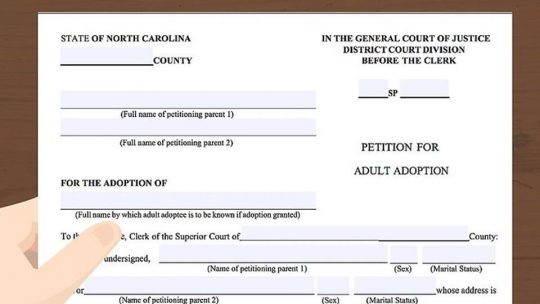

아래 그림은 미국 법원에 제출하는 서류다. 자녀가 소송에 휘말렸을 때 보호자가 쓴다. 그런데 Father·Mother라는 칸은 없다. Parent 1, Parent 2라고 되어 있다. 미국의 많은 주에서 이미 학교에 내는 공문서 등에 Father·Mother 칸은 없어졌다.

아버지·어머니라는 성구별 때문이 아니다. 2015년 6월 미국 50개 주에서 동성혼이 합법화된 이후 54만 7,000명 이상의 동성혼 커플이 생겼고, 대략 200~370만 명의 18세 이하 아동이 부모 중 한쪽이 LGBTQ 부모이며, 대략 20만 명이 동성혼 부모 아래에서 자랐다. 더 젠더 중립적인 공문서 표기법이 필요했던 것이다.

핵심은 여기에 있다

‘정상인’이라는 개념, 일반인이라는 개념도 같은 맥락에서 보면 마찬가지다. 우리는 ‘정상인’의 입장에서 장애를 가진 사람들을, 장애에 따라 분류해서 부른다. 청각 장애인, 시각 장애인 이런 식으로. 장애우라고 부르면 듣는 장애인들을 더 존중한다고 생각해서 장애우라고 불렀다가 다시 장애인이라는 호칭으로 돌아온 적도 있다.

장애인에 친구라는 개념을 더하면 정말로 장애인을 존중하는 것이 되는가? 아니, 여전히 기준점은 ‘정상인’인 우리이다. 마치 ‘정상인’들이 무슨 시혜라도 베풀 듯 장애우라고 불러준다는 태도까지 자못 보인다.

필요한 건 장애인들의 기준으로 봐주는 것이다. 그들을 우리가 정의하고 이름 붙이지 말고, 그들에게 우리를 뭐라고 부르는지 물어보는 것이다. 그러면 이들은 대답한다. (이미 이들에겐 우리를 부르는 이름이 있다.) 청각 장애인은 “당신들은 건청인(健聽人)이지요” 이렇게 말하고, 시각 장애인은 “당신들은 정안인(淨眼人)이에요”라고 대답해준다.

우리가 그들을 정의하고 분류하고 이름을 만들어 붙여도 되는 것이 아니다. 그들의 목소리를 들어주어야 한다. 그들이 언어를 만들도록 해주어야 한다. 그들이 자신들의 언어로 우리를 부르게 해주어야 한다. 인권 감수성은 이렇게 ‘정상’이라 불리는 이들이 한 발자국 뒤로 물러서서, 기존에 주변에 있던 이들의 목소리를 내게 해주는 것이다. 그게 바로 인권 감수성이다.

원문: Joyce Park의 페이스북