얼마 전 신동아에 「임종석 vs 이해찬」이라는 기사가 실렸다. 전직 의원에 전직 지자체 부시장에, 부사장으로 있다가 사장으로 승진한 대기업 사장에, 자수성가한 기업인까지 끌어다 대며 난데없는 용문고 인맥으로 엮고는, 이번에 당선된 이해찬 더불어민주당 대표와 임종석 비서실장이 갈등과 견제와 경쟁 관계라는 전형적인 아무말 대잔치식 기사였다. 거기에 나의 검색욕을 자극하는 대목이 있었다.

대학 총학생회장 등 운동권·시민단체 출신은 전체 청와대 비서관급 이상 참모의 36%를, 임 실장이 관장하는 비서관급 이상 참모의 61%를 차지했다.

임종석이 주사파 수괴급인 운동권 출신이니 국정을 주무르는 청와대도 운동권에 장악됐다는 뉘앙스였다. “임 실장이 관장하는 비서관급 이상 참모의 61%나 차지했다”니 이게 사실이면 정말 청와대는 운동권에 장악됐다고 해도 크게 틀린 말은 아닐 터였다. 이게 도대체 뭘 근거로 한 얘기일까 뒤적거리다 보니 지난 8월 8일 자 조선일보의 「’운동권 청와대’… 비서관급 이상 36%가 운동권·시민단체 출신」 기사의 내용을 그대로 인용한 것이었다.

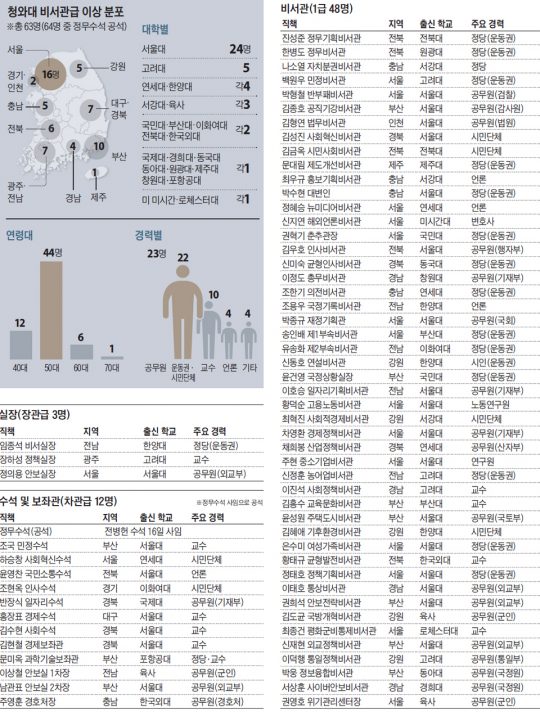

청와대 비서실과 정책실, 안보실의 비서관급 이상 참모 중 전국대학생대표자협의회(전대협)나 대학 총학생회장 등 운동권 출신이나 각종 시민단체 출신은 전체 64명 중 23명(36%)이었다. 임종석 비서실장이 관장하는 비서관급 이상 31명만 대상으로 좁히면 운동권·시민단체 출신은 전체의 61%(19명)에 달한다. 작년 연말(17명)보다 비중이 더 늘었다.

뭘 근거로 이렇게 ‘몇 명 중 몇 명’에 퍼센티지까지 따져가며 분석을 해놨을까? 또 뒤적거리다 보니 지난해 11월 17일 자 조선일보 기사 「63명 중 22명이 운동권·시민단체 출신… 주목받는 비서관 3人」가 눈에 띄었다. 오, 놀라웠다. 조선일보는 청와대 실장, 수석, 비서관 65명의 프로필을 상세하고도 자상하게 소개했다. 여기에는 더욱더 친절하게 운동권 출신 비서관에게는 주요 경력에 ‘(운동권)’이라고 딱지를 붙여놓았다. 예를 들면 이런 식이다.

한병도/정무비서관/전북/원광대/정당(운동권)

작년 11월 17일 자 기사에서 운동권으로 분류된 비서관은 임종석 실장을 비롯해 모두 16명, 시민단체 출신은 6명이었다. 그런데 지방선거 출마와 이직 등으로 5명이 빠지고 지난 8월 6일 이루어진 추가 인선을 통해 3명이 추가되어 현재 조선일보 기준으로 볼 때 청와대에서 비서관급 이상의 직책에서 재직 중인 운동권 출신은 13명이다.

조선일보를 비롯한 보수언론과 야당은 청와대 구성이 완료된 이후부터 이를 근거로 낮밤 가리지 않고 ‘운동권 청와대’, ‘주사파 청와대’를 울부짖는다. 최근 유튜브 보수 인사들이 “이번 평양 정상회담은 임종석의 지시에 따라 문재인 대통령이 특사로 다녀온 것”이라는 허무맹랑한 주장을 하는 것도 이런 맥락이다.

64명 중 13명. 이 정도를 가지고 ‘운동권 청와대’라고 할 수 있나? 그래서 운동권과 느낌이 비슷한 시민단체 출신들을 엮어 숫자를 부풀렸다. 64명 중 23명. 이 정도 되면 좀 더 많아 보이긴 한다. 그런데 8월 8일 자 기사에는 이전 22명이었던 운동권·시민단체 출신이 23명으로 늘었다. 그러면 시민단체 출신이 10명이라는 건데 그게 누구를 말하는 건지는 잘 모르겠다.

청와대 인력 구성을 다룬 여러 기사를 뒤져봐도 이 부분은 잘 확인이 안 된다. 운동권 출신을 뻥튀기하려고 시민단체 출신을 엮어 넣었는데 그나마 역시도 뻥튀기한 것이다. 조선일보가 시민단체 출신이라고 분류한 정현곤 시민참여비서관은 창작과비평 편집위원, 강문대 사회조정비서관은 민변 노동위원장 출신이다. 창작과비평, 민변을 시민단체로 분류할 수 있나?

아무튼 그래 봐야 시민단체 출신이라고 확인 가능한 사람은 8명밖에 안 된다. 조선일보는 청와대 인력의 출신 성분이 어떻게 구성되어야 바람직하다고 생각하는지 모르겠지만 청와대는 오로지 늘공(늘 공무원)과 교수들만 들어가야 하는 곳이 아니다. 더구나 시민사회 업무를 담당하는 비서관 자리에 시민단체 경력이 있는 인물이 선임되는 게 도대체 뭐가 그렇게 큰 문젠가.

전체 64명 인력 중에 운동권 출신이 13명이라는 것은 보기에 따라 많을 수도 있고, 적을 수도 있다. 그들의 계산으로는 시민단체 출신들을 억지로 엮어놓아도 전체 비서관급 이상 64명 중 23명(36%)은 너무 적어 보였나 보다. 그래서 정책실과 국가안보실은 빼고 임종석 실장이 직접 관장하는 비서실 인원만 따로 빼서 31명 중 19명(61%)으로 불려놨다.

운동권 출신으로 지목받는 13명 중에 비서실 소속만 9명이다. 나머지 시민단체 출신이라는 10명은 누구를 말하는지는 여전히 모르겠다. 조선일보가 소개하는 운동권 출신 비서관들의 무시무시한 과거를 한 번 살펴보자.

서울대 삼민투 부위원장 출신의 정태호 일자리수석, 국민대 총학생회장 출신인 윤건영 국정기획상황실장, 부산·울산 지역 총학생회협의회 의장 출신인 송인배 정무비서관과 함께 조한기 제1부속비서관, 유송화 제2부속비서관 등이 모두 학생 운동권 출신이다.

특히 대통령 비서실의 경우 전대협 3기 의장 출신인 임종석 실장을 중심으로 ‘전대협 세대’가 주축을 이루고 있다. 한병도 정무수석은 임 실장과 같은 시기 활동하면서 전대협 산하 전북 지역 조국통일위원장을 지냈다.

신동호 연설비서관은 전대협 문화국장 출신이고, 백원우 민정비서관은 전대협 연대사업국장을 거쳤다. 청와대와 정부의 정책 추진 우선순위를 정하는 김영배 신임 정책조정비서관도 전대협 산하 서총련 간부를 지냈다.

기사는 이 중에서도 “문 대통령을 측근에서 보좌하는 핵심 참모 그룹에 운동권·시민단체 출신이 대다수 포진해 있는 것이다”라고 쓴다. 이런 지적의 대상이 되는 비서관들은 모두 대통령의 정무 활동을 지원하는 업무를 맡았다. 말이 ‘핵심참모’지 대통령의 수족 역할을 하는 사람들이다. 필연적으로 대통령과 오랜 기간 함께 하며 가까이에서 보좌한 사람들이어야 한다.

이들이 그동안 뭘 하고 살아왔는지 한 번 살펴보자. 한병도, 백원우 정도만 의원을 역임하고, 기초자치단체장에 선출됐던 몇몇이 있을 뿐 대통령을 지근거리에서 보좌하는 조한기, 송인배, 신동호, 윤건영, 유송화, 권혁기 등은 그동안 험지에서 계속 낙선하면서 맨땅에 헤딩을 하며 대통령 곁을 지켰던 사람들이다.

운동권 경력이 문제가 된다고 치자. 그러면 10여 년 넘게 험지에서 실패를 거듭하며 대통령 곁을 꿋꿋하게 지키는 일을 누가 할 수 있었을까? 월급 따박따박 받아가며 생활하는 공무원? 회사원? 교수? 언론인? 평론가? 조선일보와 신동아는 마치 이런 인적 구성이 전대협 의장 출신인 임종석 비서실장과 깊은 관계가 있는 것처럼 강조하고 싶어 하지만, 대통령과의 인연이라는 측면에서는 임 실장은 가장 막내에 해당한다.

대통령을 보좌하는 자리에 운동권 출신들이 있다고 하더라도 대통령의 이념이나 성향과는 크게 관계가 없다. 더욱이 그들이 우리나라를 쥐락펴락할 수 있는 자리에 있는 것도 아니다. 단지 그들이 일찌감치 정상적인 사회인의 생활을 포기하고 운동에 뛰어들었으며, 그 덕에 경제적 보상이 있을 수 없는 당시 야당 대선 주자의 곁에서 몇 년이고 묵묵히 버틸 수 있는 맷집을 가지게 된 것일 뿐이다.