아빠의 본가는 남존여비가 심한 곳이었다. 명절이면 여자들만 바쁘게 움직이던 곳. 여자들이 상을 차리면 남자들이 먹고, 남은 것을 여자들이 먹고, 그건 또 여자들이 치우던 곳. 장남과 장손이 최고였던 곳. 그 외의 사람은 그들을 위한 부수적인 인물이었던 곳.

그런 곳이었어도 나는 어렸을 때부터 어른들에게 귀염받은 편이었다. 아빠가 전형적인 딸바보여서 그랬기도 하지만, 아빠 본가에서 오랜만에 태어난 딸이라는 게 한몫했다고 생각한다. 그때는 그저 좋았고 감사했다. 게다가 ‘예쁘다’, ‘여자답다’, ‘시집 잘 가겠다’ 등의 말을 칭찬으로 들었다. 하지만 나이를 먹으면서 이건 아니다 싶은 일이 자주 생겼고, 아빠가 돌아가신 후에는 (여러 이유가 있었지만) 본가에 발길을 끊었다.

여전히 그런 집이 많다. 21C에 양반이며 집안이며 장손이며 이런 것들이 무슨 소용인지. 국민의 대부분이 양반가에 속할 리가 없지 않은가? 난리 통에 이리저리 섞였을 테고, 동학농민혁명 등의 여파로 노비세습제가 폐지된 후에는 돈만 있으면 살 수 있던 것이 양반이었는데 말이다. 있을지도 없을지도 모르는 뼈대 지키느라 아직도 고생하는 사람만 고생한다.

아가씨 vs. 처제

나보다 나이가 훨씬 많은 사촌 오빠가 결혼했을 때, 나는 초등학생이었고 사촌 오빠와 새언니는 같은 대학을 다니던 20대였다. 내 기억의 새언니는 참 예쁘고 똑똑했다. 그런 언니가 나를 ‘아가씨’라고 부르는 게 좋았다. 시가의 호칭인 줄은 모르고 어린 나를 어른 대접해주는지 알았다. 그런데 초등학생인 오빠들을 ‘도련님’이라고 부르는 언니와, 언니를 ‘형수(님)’라고 부르는 오빠들을 보면서 뭔가 어색하다고 생각했다.

왜 어색한지 정확히 몰랐다가, 당시 빠져 있던 사극을 보면서 그 이유를 알게 되었다. 그 당시 나는 팔에 수건을 걸고 당의를 입은 것처럼 놀 정도로 사극과 역사를 좋아했다. 어느 날 기분 좋게 사극을 보다가 몸종이 주인을 부르는 호칭을 보고 충격받았다. 새언니가 나와 오빠들을 부르는 것처럼, 몸종이 주인을 그렇게 부르고 있었기 때문이다.

그때부터였나보다. 언니가 나를 부르면서 존대할 때마다 불편했던 것이. 20대 중반의 그 언니는 10대 초반의 초등학생을 아가씨와 도련님이라고 부르면서 어떤 기분이었을까?

사촌 언니가 결혼해서 형부가 생겼다. 형부는 처제라는 호칭과 함께 내게 말을 놓았다. 나보다 훨씬 나이 많은 분이 말을 놓고 편하게 대하니, 나 역시 그분을 대하기가 편해졌다. 이상한 건 앞서 언급한 새언니가 형부보다 나이도 많고 결혼 생활도 길었지만, 언니는 내게 말을 놓지 않았다는 거다. 형부와 새언니와의 차이가 느껴져서 씁쓸했다. 이는 곧 사위와 며느리의 차이였다.

어색하고 불평등한 여러 호칭

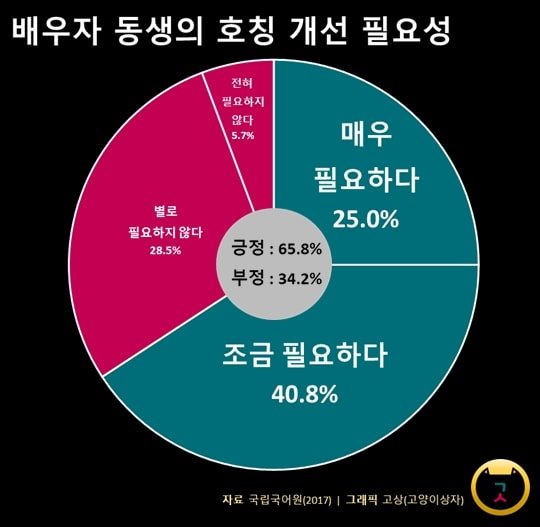

지난 8월, 여성가족부에서 성차별적 가족 호칭을 바꾸겠다고 발표했다. 2017년 국립국어원의 ‘사회적 소통을 위한 언어 실태 조사’에 따르면, 남편의 동생은 ‘도련님’이나 ‘아가씨’로 높여 부르면서, 아내의 동생은 ‘처남’이나 ‘처제’로 부르는 것을 바꿔야 한다고 응답한 사람이 65.8%(매우 필요하다 25.0%, 조금 필요하다 40.8%)로 나타났다. 즉 대부분 사람은 배우자 동생의 호칭 개선(이하 호칭 개선)이 필요하다고 생각하는 것이다.

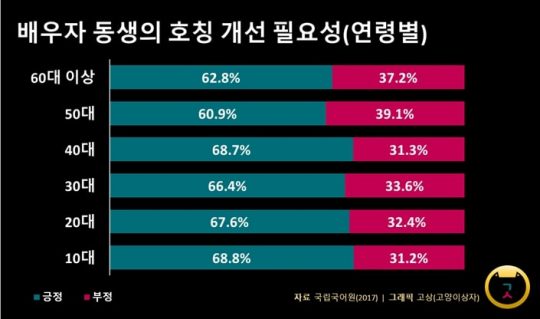

특히, 호칭 개선이 필요하다는 응답은, 40대 이하에서 약 70%, 50대 이상에서 약 60%로 나타났는데, 40대 응답률이 30대보다 높은 게 흥미로웠다.

또한, 호칭 개선의 필요성을 성별로 살펴보면, 여성이 남성보다 높은 것을 알 수 있다.

배우자 동생의 호칭뿐 아니라, 고쳐야 할 가족 호칭이 너무 많다. 양가 모두 남편 나이가 기준이기 때문이다. 남자 A와 여자 B가 결혼했다고 하자. A는 B의 오빠가 A보다 나이 많을 경우에는 형님, 적을 경우에는 처남이라고 부르지만, A의 누나가 B보다 어려도 B는 그녀를 형님이라고 불러야 한다. 또한, B 언니의 남편이 A보다 어릴 경우에는 형님이 아닌 동서로 부르지만, A 형의 아내가 B보다 어려도 형님이라고 불러야 하는 것이다.

아주 좋게 생각해서 사회 호칭이라 생각하고 그냥 부를 수도 있다. 하지만 서방은 내 남편인데, 왜 남편의 남동생(결혼 전엔 도련님)이나 여동생의 남편을 서방’님’이라 불러야 하는 건지 이해할 수 없다. 이름을 부르는 것이 가장 깔끔하게 느껴지긴 하지만, 한편으로는 남편의 동생이 아내보다 나이가 훨씬 많을 때, 아내가 시동생을 ○○씨라고 이름을 부르는 것도 좀 그렇다.

결혼 후에 남편의 사촌 동생들을 만났다. 그들은 초등학생부터 20대까지 다양한 연령이었다. 나와는 거의 10~20년의 나이 차. 나이 차이도 많이 나니, 어른들이 그냥 이름 부르고 말 놓아도 된다고 하셨지만, 분위기상 그럴 수가 없었다. 호칭을 하는 것도 안 하는 것도 아닌 애매한 상황이 반복됐고, 마음 한구석의 어색함도 사라지지 않았다. 그리고 나는 아직도 그들에게 존칭을 쓴다.

내 사촌 남동생과 남편은 동갑이다. 동생은 남편을 매형이라 부르며 존대하고, 남편은 동생을 처남이라고 부르면서 존대한다. 나중에 좀 편해지면 서로 말을 놓기로 했지만 아직은 서로 존대하는 사이다. 배우자의 가족에게 서로 존대하는 것, 그게 가장 기본이라고 생각한다.

가족뿐 아니라 친구 사이에서도 이런 어색한 호칭이 존재한다. 친구의 남편(이나 남자친구)이 나보다 나이 많을 경우에 나는, 그분을 ○○오빠라고 부른다. 하지만 내가 남편보다 나이가 많다고 해서 남편의 친구들에게 ○○누나라고 불리지 않는다. 또한, 내 친구들은 내 남편이 나보다 어려도 ○○씨라고 부르면서 존대하는데, 나보다 나이 많은 내 친구 남편은 그냥 내 이름을 부르고 말을 놓는다.

나와 남편이 결혼하기로 한 후, 우리 둘을 모두 아는 어느 동생(남편과 동갑)이 나에게 물었다. 이제 제수씨라고 부르면 되냐고. 나는 그때 딱 한 마디 했다.

누나라고 불러.

딸의 세상은 더 평등해지길

결혼하고 처음으로 남편 본가에 갔을 때 손님이 오셨던 적이 있다. 그때 남편은 다른 방에서 TV를 보고 있었고 나는 부엌에 있었다. 거실에서 이야기를 나누던 그 손님은 똑똑한 손녀 자랑을 하셨다. 그때 남편 본가 어른의 한 마디.

여자가 똑똑하고 많이 배우면 뭐해. 결혼하면 끝인데.

내가 똑똑해서(똑똑한 것도 아니거니와) 기분이 나빴던 것이 아니다. 왜 여자는 결혼이 최종 목표인 것처럼 인식되는 것인지 속상했다. 그때 기분 상한 일이 여러 가지 있었는데, 무엇보다 여자가 결혼하면 시가에서 여자의 위치(사회적 위치는 아무 상관 없이)는 제일 밑바닥으로 떨어진다는 것을 뼈저리게 실감했다.

앞서 언급한 여성가족부 발표 관련 글에는 “별게 다 불편하다”, “세금이 아깝다”, “쓸데없는 일로 혼란을 야기한다” 등의 부정적인 의견도 있다. 역지사지가 안 되고 공감 능력이 부족한 사람이 왜 이리 많은지. 불편한 사람이 참다 참다 목소리 내고 행동했으니 사회가 조금씩 바뀐 것이거늘. 자기가 불편하지 않다고 모든 사람이 편한 게 아니거늘.

아무튼 괜찮은 대체어가 선정되어 우리 사회에 잘 정착했으면 좋겠다. 호칭으로 관계가 형성되는 것이니, 좋은 관계를 원한다면 상호 존중하는 호칭을 사용하는 게 당연하지 않을까.

딸을 키우고 있으니 마음이 더 무겁다. 딸의 세상은 좀 더 평등했으면 좋겠는데 그것을 위해 내가 할 수 있는 일이 무엇일지 고민(만)하고 있다. 내 딸에게 저런 불평등한 호칭을 물려줄 수는 없기 때문이다. 아가를 세상에 내놓은 책임감이 막중하다. 아가가 행복했으면 좋겠는데, 정말 그랬으면 좋겠는데. 내가 가진 능력이 너무나 미약해서 서글프다.

추석이 다가오고 있다.

원문: 고양이상자의 브런치