마틴 켐벨, 카지노 로얄로 007의 재시작을 알리다

2006년, 말끔한 본드인 ‘피어스 브로스넌’에 익숙해진 관객들에게 느닷없이 ‘다니엘 크레이그’라는 험상궂은 금발 깡패를 본드라고 들이대는데 성공한 첫 번째 영화가 <카지노 로얄>입니다.

이 영화, 지금 봐도 참으로 훌륭한 본드 영화입니다. 일단 영화의 시작 부분부터 참신하고 멋있죠. 영화는 본드가 이제 막 살인면허를 취득한 상태에서 시작됩니다. 그리고는 지금까지 본 본드 영화의 출연진 소개 중에서도 가장 멋진 장면들이 등장합니다. 트럼프 카드와 권총과 본드의 액션이 2D와 3D를 넘나들며 펼쳐지는 이 인트로는 정말 근사하죠. 그리고는 정말로 우직하고 무지막지한 본드가 한명 튀어나와서는 이리저리 날뛰기 시작합니다.

이렇듯 완전히 새로워진 영화의 주인공이나 분위기로 봐서는 감독도 참신한 인물일 것 같지만 놀랍게도 <골든아이>를 만들었던 마틴 캠벨이 이 영화의 감독입니다. 그러고 보면 브로스넌을 처음 본드로 소개했던 <골든아이>도 개봉 당시에 참신한 본드영화라는 칭찬을 들었죠. 주디 덴치를 M으로 소개한 것도 바로 그 영화부터였습니다.

마틴 캠벨은 이름이 좀 평범(캠벨 깡통 수프가 자꾸 생각난다는…)하고 소위 말하는 작가적 작품으로 알려지지 않아서 그렇지 알고 보면 헐리웃 영화계에 암약하는 진짜 실력자 중의 한명이라고 할 수 있습니다. 이 양반이 만든 다른 영화로는 <마스크 오브 조로>와 <버티컬 리미트>가 있는데 모두 비교적 적은 예산으로 꽤나 쓸만한 성과를 올린 영화들이죠.

이들은 전부 헐리웃식 영웅의 성장을 다룬 영화라는 공통점도 있습니다. 어쨌든 덕분에 다니엘 크레이그의 본드는 아주 성공적인 출발을 했습니다. 그리고 많은 사람들이 후속편을 기대하게 되었죠.

다소 꼬인 마크 포스터의 007

그로부터 2년 후, 마침내 두 번째 다니엘 크레이그의 본드영화 <퀀텀 오브 솔러스>가 개봉했습니다. 하지만 첫 번째 만큼의 참신함을 보여주지 못해서 많은 이들이 실망했죠. 아무래도 감독의 책임이 크다고 봅니다.

이 영화의 감독은 마크 포스터. <네버랜드를 찾아서>나 <몬스터볼>, 최근의 <연을 쫓는 아이>로 작품성은 충분히 인정받은 양반이지만, 아무래도 본드 영화에는 어울리지 않았던 것 같습니다. 제 보기엔 이 양반은 자기 내면과 과거를 되짚어가는 이야기에 능숙한 감독 같아요. 그래서인지 <퀀텀 오브 솔러스>도 지난 번의 연인 베스퍼의 기억을 되짚어가는 이야기를 담고 있죠.

영화는 인트로부터 베스퍼에 대한 기억 혹은 악몽에 시달리는 본드를 보여줍니다. 근데 그게 좀… 사방에서 본드를 쫒아다니는 거대한 모래 여인이라니… <미이라>의 한 장면 같기도 하죠. 본편에서도 이 베스퍼의 이야기는 나머지 이야기와 그렇게 딱 어울리지 않습니다.

본드는 이번에는 제대로 제이슨 본에게 사사받은 듯 육해공으로 온갖 우직 액션을 보여주며 활약하지만 과거의 연인 베스퍼 이야기에 새로운 본드걸인 까밀(올가 쿠릴렌코)까지 등장하니 이게 서로 엉켜버리고요. 그 결과 영화는 전반적으로 과거에 붙잡혀버린 본드의 답답함을 벗어버리지 못하죠. 그리고 총기 애호가의 관점에서 봤을때도 이 두 번째 본드영화는 과거에 대한 집착을 확인할 수 있습니다.

007의 전설과 함께한 월터 PP, PPk

이제부터 바로 그 이야기(뭔 이야기? 총 이야기!)를 해보겠습니다.

제임스 본드의 권총은 무엇일까요? 아시는 분은 아시겠지만, 당연히 월터 PPk입니다. 이 월터 PPk는 총기 개발사에 길이 남을 걸작품입니다.

독일의 칼 월터(독일어로는 카를 발터)사는 1930년대만 해도 그냥 그렇고 그런 쪼마난 호신용 권총을 만들어파는 작은 회사였습니다. 하지만 1차 대전 후 독일이 엄청난 경제난을 겪던 시절에 호신용총기 수출로 돈을 좀 만지게 되면서 호신용을 뛰어넘어 군용 권총 시장까지도 넘볼 수 있는 신제품을 개발하기로 작정하죠.

당시 자동권총들은 주로 싱글액션이거나 안전장치가 부실해서 조작하기가 까다롭고 위험한 편이었습니다. 그래서 월터 사에서는 보다 안전한 더블액션 작동방식의, 디코킹과 방아쇠 잠금을 동시에 실행할 수 있는 레버를 장착한 권총을 개발하기로 합니다. 그것이 바로 월터 PP 였습니다.

이 권총은 그 당시의 권총들 중에서는 그야말로 ‘군계일학’이었습니다. 레버만 내리면 해머가 원상태로 복귀(디코킹)되면서 동시에 아무리 방아쇠를 당기거나 충격을 주거나 땅바닥에 집어던져도 절대로 발사가 되지 않는 거의 100% 안전한 권총, 하지만 레버만 원래대로 올려놓으면 언제든 방아쇠만 당기면 발사가 되는 매우 간편한 권총. 그것이 바로 PP였던 것이죠.

게다가 디자인까지 매우 멋진데다가 구조도 단순해서 제조하기도 쉽고 고장도 잘 안납니다. 이런 권총은 그 이전까지 없었습니다. 당연히 이 총은 개발되자마자 국제 총기시장에서 대박을 터트렸고, 독일경찰과 군장교용 권총으로도 채용됩니다. 원래 PP가 경찰용 권총의 약자였으니, 월터는 노리던 목표를 제대로 맞춘 셈입니다.

그 와중에 이 PP를 귀족들의 호신용 권총으로 팔기 위해 조금 더 작게 줄인 모델이 개발됩니다. 바로 그것이 PPk 죠. 여기서 마지막의 K는 독일어로 짧다는 뜻의 kurz의 머릿 글자입니다(칵약퇴 님의 지적을 받아 수정). 이 꼬마 PP, 그게 바로 007의 손에 쥐어진 권총이었던 것이죠. 자그마치 1962년 숀 코너리가 쪼만한 베레타를 반납하고 월터 PPK를 지급받은 이후, 1997년까지 쭉 그랬습니다.

본드와 18년을 함께 한 월터 P99

그러다가 피어스 브로스넌이 양자경과 함께 등장한 1997년의 007 영화 <투모로우 네버다이>부터 본드는 예전의 작은 호신용 권총 월터 PPk를 버리고 월터 P99를 쓰기 시작합니다. 적어도 <카지노 로열>까지는 그랬죠. 이건 나름 적절한 변화였습니다.

왜냐하면 PPk는 다 좋은데 몇 가지 아쉬운 점이 있었거든요. 우선 장전되는 탄약의 숫자가 적습니다. 딱 7발 들어갑니다. 하지만 007의 적들이 쓰는 권총은 기본 13발에서 15발 혹은 17발이 들어가는 전투용 권총들이니 일단 실탄 숫자에서 밀립니다.

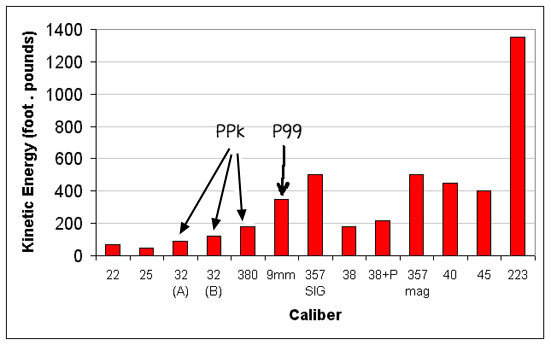

게다가 탄약의 위력도 약합니다. 예전 본드는 .32 Auto 라는 탄약을 썼는데 이 총알은 호신용으로야 어떨지 몰라도 적들과의 과격 액션을 즐기는 본드에게는 좀 부족한 면이 있죠. 요즘이야 전투용 권총은 9mm 파라블럼(우리나라 군도 사용하는 나토 공통 제식권총탄약, 380 ACP보다 많이 강합니다.)이나 .45 ACP(미국의 콜트 45에 사용되는 9밀리 파라블럼보다도 좀 더 크고 강한 권총탄약) 정도가 기본이니까요.

그러니까 같은 월터사에서 21세기를 위해 준비한 P99가 21세기 본드에게도 어울리죠. P99는 전투용권총의 기본규격인 9밀리 파라블럼탄을 16발 장전할 수 있고 플라스틱 몸통을 사용해서 무게도 가벼운 최신형 권총이거든요.

그 이후로 어언 18년간이나 본드는 P99를 사용해왔습니다. 그러다가 <퀀텀 오브 솔러스>에서 그는 무슨 마음을 먹었는지 갑자기 PPk 로 되돌아 간 겁니다. 도대체 왜 그랬을까요? 분명히 이 영화는 전편에서 약 1시간 후의 이야기라는 설정이니 전편에서 쓰던 권총을 계속 쓰는 것이 맞는데 말이죠.

이는 아마도 감독의 고집이 아니었을까 싶습니다. 포스터 감독은 의외로 “역시 007은 PPk!” 라는 지론을 가지고 있었는지도 모르고, 혹은 고전적인 007 로 되돌아가고 싶었던 것일지도 모르죠. 어쨌거나, 덕분에 우리는 우락부락한 다니엘 크레이그가 조막만한 권총을 들고 날뛰는 모습을 보게 됩니다. 그건 어떻게 보자면 꽤 잘 어울리는 것 같기도 하고, 어떻게 보자면 상당히 어색하고 답답해 보이기도 합니다. 이 영화 전체가 그렇죠.

그런데 이번 영화 <스카이폴>에서도 본드는 PPk 를 씁니다. 그런데 이번에는 .380 ACP 이더군요.

새로운 Q (벤 위쇼)가 손금(네 지문도 아니고 손금입니다. Palm Print 라고 했음) 읽어서 안전장치 해제하는 PPk를 주면서 9미리 쇼트라고 명시하죠. 9mm short 는 .380 ACP 의 다른 이름입니다. 뭐, <스카이폴> 자체의 테마가 전통의 재발견, 혹은 복귀라서 오히려 이번 영화에는 PPk 가 어울린다고 할 수도 있더군요.

원문: 싸이코짱가의 쪽방 / 편집: 리승환

chanel espadrillesThings Every Photo Stylist Should Know