그날 ‘버질 아블로’의 이름은 전 세계 주요 언론에 오르내렸다. 패션의 영역을 넘는 뉴스였다. ‘루이뷔통’의 새로운 크리에이티브 디렉터란다. 흑인이란다. 정식으로 패션을 배운 적도 없단다. 모두가 놀랐다. 아무도 놀라지 않았다. 최근 몇 년간 ‘스트리트’의 파도가 그만큼 맹렬했다. 이미 여러 하이앤드 브랜드들의 문지방을 넘은 터였다.

발렌시아가는 ‘뎀나 바젤리아’에게 운전대를 맡겼다. 얼마 전까지 루이뷔통을 이끌던 킴 존스는 슈프림을 파트너로 끌어들였다. 결과는 마크 제이콥스 시절에 버금가는 흥행이었다. 루이뷔통 경영진의 눈이 커졌다. 가능성을 목도했다. 인물을 찾기 시작했다. 지금 스트리트 신에서 가장 핫한 이가 누구지? 답은 바로 나왔다. 버질 아블로.

소문이 돌기 시작했다. 루이뷔통 관계자들이 대거 오프화이트 쇼를 보러 왔대. 조만간 매머드급의 뉴스가 나올 거래. 그리고 2018년 3월 26일, 164년 역사의 이 브랜드는 최초의 흑인 크리에이티브 디렉터의 영입 소식을 전했다. 스트리트 컬쳐가 루이뷔통마저 점령했다. 사건이었다. 혁명이었다.

곡선

인생은 곡선이다. 계획한 대로 흐르지 않아서다. 천직을 찾는 과정도 그렇다. 한때 셰익스피어는 배우였다. 레오나르도 다빈치는 무기 설계사였다. 데이비드 오길비는 갤럽의 리서처였다. 조르지오 아르마니는 의학도였다. 버질 아블로는 건축학도였다. 일리노이 공대 대학원에서 ‘미스 반 데어 로에’를 연구했다. 건축학 석사 학위까지 받은 이가 정작 업은 패션을 택했다.

렘 콜하스와 프라다의 협업에서 힌트를 얻었다. 세계 최고의 건축가와 명품 브랜드의 의기투합이었다. 뉴욕 소호의 프라다 플래그십 스토어, 대한민국 경희궁 내의 ‘프라다 트랜스포머’ 같은 희대의 ‘크리에이티브’가 탄생했다. 건축과 패션이 만나는 지점이었다. 그곳에서 아블로는 자신이 하고 싶은 일을 ‘보았다.’

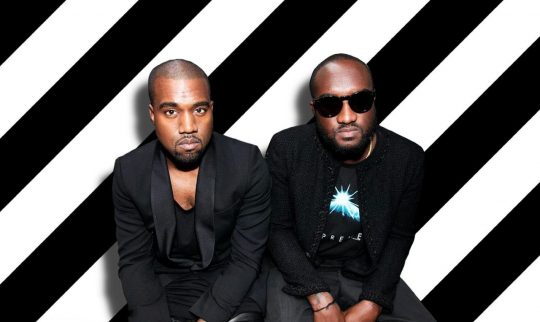

2002년, 버질 아블로는 명함을 팠다. 직함은 칸예 웨스트의 ‘크리에이티브 컨설턴트’. 칸예 웨스트의 앨범 디자인에서부터 스타일링까지 책임지는 역할이었다. 이후 칸예 웨스트는 스타일 아이콘으로 부상했다. ‘칸예 웨스트’라는 로켓 위에 올라탄 아블로의 주가도 덩달아 치솟았다.

버질 아블로는 혼자서도 잘했다. 자체 브랜드 파이렉스 비전, 오프화이트를 런칭했다. 세계에서 가장 유명한 디자이너가 되었다. 애초에 버질 아블로가 걷는 길이 ‘직선’인지 ‘곡선’인지는 중요치 않았다. 버질 아블로는 언제나 상승 기류를 탔다.

파이렉스 비전

한때 디자이너는 ‘장인’이었다. 발렌시아가의 디자이너가 발렌시아가고, 입생로랑의 디자이너가 입생로랑이던 시절이었다. 디자이너는 옷을 ‘만드는’ 사람이었다. ‘기술자’였다. 직접 패턴을 개발하고 재단했다. 그래야 디자이너라 불릴 수 있었다. 패션계는 아무나 명함을 내밀 수 있는 곳이 아니었다.

시대가 변했다. 요즈음 디자이너는 ‘개념의 설계자’다. 톰 포드는 자기 일이 ‘Yes’와 ‘No’를 판단하는 것이라고 했다. 실제 옷은 패턴사와 샘플사 같은 ‘기술자’들이 만든다. 물론 눈에 잘 띄지 않는 곳에서다. 버질 아블로는 모순을 간파했다. 재주는 곰이 부리고, 돈은 디자이너가 버는 형국이었다. ‘패션계 비주류’로서 업계의 아킬레스건을 건드리고자 했다.

파이렉스 비전(Pyrex Vision)은 노골적이었다. 챔피언의 티셔츠, 랄프로렌의 서브 브랜드 ‘럭비’의 플란넬 셔츠를 구했다. ‘파이렉스’의 레터링을 프린트했다. 10배가 넘는 가격에 팔았다. 사기꾼이라는 비난에도 그는 당당했다. 적어도 난 너희들처럼 위선적이지는 않아.

패션계를 향한 조롱이었다. 작금의 하우스 브랜드들을 엿 먹이는 한방이었다. 예전의 ‘디자이너’들이 보면 혀를 찰 일이었다. 셔츠는 불티나게 팔렸다.

편집의 시대

패션 브랜드의 경쟁력이 ‘제품의 퀄리티’이던 시절이 있었다. 그다음은 독보적인 ‘디자인’이었다. 지금은 단연 ‘편집력’이다. 편집을 잘하는 브랜드가 승기를 잡는다.

2018년 4월, 유니클로는 POPEYE의 편집장 기노시타 다카히로를 영입한다고 발표했다. 앞으로 그가 유니클로의 마케팅을 총괄한다. 기노시타가 남다른 인물임에는 틀림이 없다. 그의 지휘 아래 40년 전통의 잡지 POPEYE가 환골탈태했으니까.

단순 패션지에 불과했던 POPEYE에 ‘기획’을 심었다. 이달은 카레 특집, 다음 달은 데이트 특집, 그 다음 달은 교토 특집… 카레 집에서 소고기 카레를 먹으며 포즈를 잡는 패션모델이라니. 키노시타로 인해 POPEYE는 다음 호가 기다려지는 잡지가 되었다. 판매 부수는 배 이상 뛰었다.

그럼에도 유니클로의 선택은 전례가 없는 파격이었다. 유능한 잡지 편집자가 글로벌 패션 브랜드를 이끄는 적임자라 판단한 것일까. 유니클로의 답은 ‘그렇다’ 이다. 지금이 ‘편집의 시대’이기 때문이다.

이제 의류 브랜드의 기능적 측면은 상향 평준화되었다. 무에서 유를 창조하는 디자인은 그 개념 자체가 허구다. 하늘 아래 새로운 건 없으니까. 설령 가능하다 하더라도 완전히 새로운 디자인으로 대중의 공감을 얻기란 쉽지 않다. 그럼 이제 무엇으로 차별화해야 하나.

답은 편집이다. 여러 재료를 가져다가 버무리는 것이다. 이것이 대중의 공감을 얻으면서도 ‘새롭게’ 보이는 거의 유일한 길이다. 유니클로가 볼 때 기노기타는 일본에서 가장 유능한 편집자였다. 브랜드에 새로운 옷을 입힐 적임자였다. 그래서 모셔왔다.

편집자

버질 아블로 또한 탁월한 ‘편집자’다. 널리 알려진 재료를 색다르게 가공하는데 그의 탁월함이 발휘된다. 2017년 나이키와 협업한 ‘더 텐(The Ten)’ 프로젝트도 편집이다.

나이키의 클래식한 슈즈 10개를 가져다 해체하고, 재구성했다. 여기에 그의 트레이드마크를 가미했다. “AIR” “SHOE STRING” 같은 단어를 헬베티카 서체로 새겼다. 선명한 주홍색 컬러의 케이블 타이를 매달았다.

사실상 그는 아무것도 창조하지 않았다. 이미 존재하던 것을 가져다가 버질 아블로를 한 스푼 더했을 뿐이다. 이것이 버질 아블로라는 이 시대의 편집자가 일하는 방식이다. 더 텐 프로젝트는 2017년 최고의 흥행작이 되었다.

클래식과 모던을 잇는 다리

버질 아블로가 과대평가 되었다는 의견도 상당수다. 그만의 디자인이 무엇이냐는 비판이 핵심이다. 남들이 다 만들어 놓은 작품에 숟가락만 얹을 뿐, 아블로식 디자인 웨어는 보이지 않는다는 것이다. 얼핏 그럴듯하다. 그러나 그건 ‘아블로 현상’의 본질을 놓치고 있는 것이다.

정작 버질 아블로는 ‘작품성’ ‘예술성’ 따위를 들먹인 적이 없다. 이 명민한 남자는 자기 분수를 안다. 본인이 정통파 디자이너보다는 에디터에 가깝다는 사실을, 대중을 열광시키는 데는 이쪽 편이 훨씬 유리하다는 사실을 잘 안다. 남의 것을 빌려와 침만 바를지언정 버질 아블로가 할 말 있는 이유다. 너희가 진짜로 원하는 게 이거 아니었어?

분명한 건 이전의 낡은 패러다임으로는 버질 아블로를 이해할 수 없을 거라는 것. 루이뷔통의 최고경영자 마이클 버크는 “아블로는 클래식과 모던을 잇는 다리와 같은 존재”라고 했다. 지금 이 순간 그 다리는 상당히 굳건해 보인다. 버질 아블로라는 다리를 건너야 지금의 패션업계가 보인다.

원문: 브랜드보이의 브런치