※ Fast Company의 「The Myth About Creation Myths」를 번역한 글입니다.

혁신에 관한 이야기는 서로가 닮은 면이 있다. 할리우드 액션 어드벤처 영화와 마찬가지로 일정한 얼개가 있다는 이야기다. 〈다이하드 4〉와 유튜브의 창업 스토리를 떠올려 보자. 이 두 이야기를 한마디로 정리하자면 이렇다.

쥐뿔도 없는 평범한 주인공이 참신한 아이디어를 유일한 무기로 장대한 삽질 끝에 성공을 거둔다.

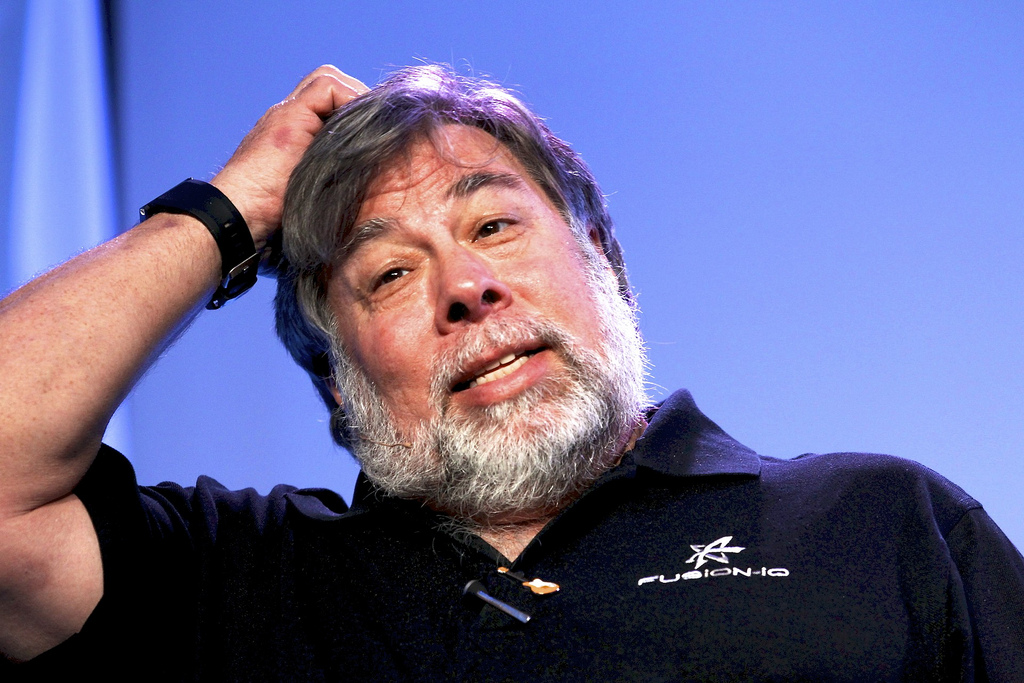

적어도 이 점에서 둘은 완전히 동일한 이야기이다. HP를 창업한 휴렛과 팩커드가 그랬고, 애플 창업자인 스티즈 잡스와 워즈니악 또한 그러했듯 말이다. 아니면 마이클 델이라든지(물론 이 경우엔 차고가 아니라 기숙사 방이었지만). 이 이야기들은 언뜻 보기엔 서로 달라 보이지만 이 기업들의 성공 과정이 ‘거대한 산업체와 맞서 싸운 개인의 성공담’이라는 전제를 공통적으로 깔고 있다.

하지만 이런 신화가 우리의 눈을 가리고 있다면 어떨까? 버클리 대학의 피노 아우디(Pino Audia)와 크리스 라이더(Chris Rider)가 이 ‘차고 창업의 신화(Myth of the Garage)’를 파헤쳤다. 이들에 따르면 차고는 외롭고 고독한 개인을 강조하기 위한 일종의 극적 장치라고 할 수 있다. 그 자체로 ‘그들의 성공은 비범한 생각과 노력의 결과물’이라는 믿음을 암시한다는 얘기다.

현실을 이야기하자면 성공적인 창업자들은 대부분은 ‘특별한 개인’이 아니며 차라리 ‘집단적인 창조물’에 가깝다. 다른 연구에서도 이와 비슷한 결론이 도출되었다. 벤처 캐피털의 지원을 받는 스타트업의 91%가 창업주들의 이전 직업과 연관이 있었던 것이다.

그런 점에서 이 논문의 저자들은 성공적 창업의 공로가 참신함으로 무장한 몇몇 개인에게만 돌려질 수는 없다고 주장한다. 그들은 결코 단순한 ‘개인’이 아니었기 때문이다. 사실 창업가들은 단순히 얼마 전 퇴사한 사람이 아닌 만큼 ‘반란군’도 역시 아니다.

유튜브의 두 창업자, 스티브 첸(Steve Chen)과 채드 헐리(Chad Hurley)를 생각해 보자. 두 사람 다 온라인 결제 서비스인 페이팔에서 실력을 갈고닦았다는 공통점이 있다. 그것뿐일까? 좀 더 사실을 이야기하자면 헐리는 페이팔의 최초 직원 중 한 사람이며 페이팔의 로고를 디자인했다. 여기에 넷스케이프와 실리콘 그래픽스를 창업한 제임스 클락의 사위이기도 하다.

최고의 벤처 캐피털이 유튜브의 창업에서부터 서비스 런칭에 이르는 몇 달 동안 그들에게 지원을 아끼지 않았다. 자본에서부터 사업 코칭, 인맥에 이르는 모든 것을 다. 물론 그리 재미있는 이야기는 아니다. 솔직히 이야기하자면 ‘친구들이 서로 동영상을 돌려 보기 위해서 유튜브를 만들었다’는 쪽이 훨씬 더 매력적이다. 벌써부터 귀에 착 감기는 맛이 있지 않은가?

애플의 창업주, 스티브 잡스와 스티브 워즈니악의 경우는 어떨까? 물론 이 경우에도 차고는 등장한다. 하지만 그들의 이야기에서 자주 간과되는 것이 하나 있다. 잡스는 창업 전 아타리와 HP에서 일한 적이 있다는 것. 그게 뭐가 중요한가 싶겠지만 잡스의 아타리 사원번호가 40번이라는 것[1][2], 그리고 2003년 인터뷰에서 HP에서의 경험을 언급한 적이 있다는 것을 알고도 똑같은 소리를 할 수 있을까?

거기서 배운 것들이 애플을 창업하는 데 있어서 청사진이 되었죠.

잡스의 동료인 워즈니악도 마찬가지다. 그가 엔지니어로서 일했던 곳, 그리고 개인용 컴퓨터의 아이디어를 처음 제안했던 곳이 바로 HP였던 것이다(결국 HP는 그의 제안을 차버렸지만).

이제 결론을 내보자. 기업은 결코 차고에서 만들어지지 않는다. 기업이 태어나는 곳은 바로 기업이다. 물론 이런 사실을 근거로 그들의 성공을 폄훼해서는 안 될 것이다. 하지만 이런 이야기, 신화와는 조금 다른 진실을 마주했을 때 그들의 성공이 이전과 달리 빛이 바래 보인다는 게 사실 진짜 문제라고 할 수 있다. 우리가 그만큼 성공 신화가 주는 짜릿함을 갈망한다는 반증이기 때문이다.

‘시장 상황에 대한 체계적 논의와 꽉 짜여진 네트워킹에서 태어난 성공적인 스타트업’. 흠, 너무 재미가 없어 보이나? 역시 차고가 필요한 것일까? 그럴거면 차라리 이야기를 ‘잡스와 워즈니악이 차고를 만드는‘ 데서부터 시작하는 것이 더 나을지도 모른다. 동네 식당에서 가져온 이쑤시개로 말이다.

우리가 이런 이야기를 소비할수록 이야기에는 살이 붙는다. 단지 성공을 향한 우리의 환상을 충족시키기 위해서 말이다. 우리는 신대륙을 발견한 크리스토퍼 콜럼버스의 이야기를 잘 알고 있다.

콜럼버스는 서쪽으로 항해해 가면 인도로 갈 수 있다고 믿었다. 하지만 아무도 지구가 둥글다는 그의 이상한 주장을 믿지 않았다. 배가 서쪽으로 가고 있다는 걸 알아차린 그의 선원들은 곧 배가 악마의 입속으로 떨어질 거라고 생각하고 겁에 질렸다. 콜럼버스의 탐험대는 선상 반란 직전까지 갔다.

하지만 역사사회학자 제임스 로웬(James Loewen)에 의하면, 흔히 알려진 콜럼버스의 이야기는 그저 신화에 불과하다. 당시 사람들은 지구가 둥글다는 걸 아주 잘 알았기 때문이다. 콜럼버스 탐험대의 배 세 척은 아주 평온한 항해를 했다. 선상 반란? 그게 뭔가요? 게다가 콜럼버스가 항해에 나선 이유 또한 금 때문이었지 뭔가를 증명하기 위해서가 아니었다.

물론 콜럼버스는 대단한 일을 해냈다. 신세계를 발견해냈으니까. 하지만 차고에서 출발했다는 창업가들과 마찬가지로, 우리는 그 이상의 이야기를 원한다. 우리가 선상 반란 모의가 오가는 버전의 이야기를 더 좋아하는 건 바로 그것 때문이다.

이런 류의 이야기는 입에서 입으로 전해지며 조금씩 변해간다. 결국 그 이야기는 일을 해낸 극적 개인에게만 초점을 맞추고 이것을 가능하게 했던 조직들은 무대 밖으로 치워 버린다. 점진적 개선 대신 한순간의 아이디어를, 조직적 지원 대신 그들 앞에 놓인 장애물만 과장하면서 말이다.

아마 몇 년 안에 유튜브의 성공 신화는 지금 우리가 아는 것보다 더 크고 아름답게 과장되어 갈 것이다. 당신이 지금 회사를 창업했거나 막 제품을 출시하려 한다면 차고에 너무 매력을 느끼지 말았으면 한다. 먼저 창업의 길을 간 선배에게 배워야 할 것은 바로 이것이다. 일단 직장부터 잡아라.

[1] 역주: 아타리는 최초의 가정용 게임기인 아타리 2600을 개발함으로써 콘솔 게임 시장을 창시한 장본인이다. 최근 스마트폰이나 태블릿이 게임 플랫폼으로 뜨면서 그 빛이 바랜 감이 없지 않지만 1990년대에 유년기를 보낸 사람이라면 아마 패미콤이나 플레이스테이션 게임을 하며 날밤 새운 경험이 있을 것이다. 아타리는 1976년 타임 워너에 매각되는데 이로써 창업주인 놀런 부쉬넬은 3,000만 달러를 손에 쥐었다. 한마디로 대기업에 거액에 인수됨으로써 성공적으로 엑싯한 스타트업들의 선구자격인 셈. 뒤집어 말하면 잡스는 그런 회사에서 사회 초년생 생활을 했다는 얘기다. ↩

[2] 역주: 잡스는 이때 아타리에서 게임 기획도 하고 회로 최적화도 했다고 한다. 그런데 회로 최적화를 실제로는 워즈니악한테 맡겨 놓고 도중에 상여금을 가로챘다고(…) 정말이지 잡스답다(…) ↩